經(jīng)濟學(xué)碩士論文范本代寫:中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率影響因素及 組態(tài)路徑探討

本文是一篇經(jīng)濟學(xué)碩士論文,本文以2001-2022年中國31個省份為研究樣本。首先,通過對農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率(AGTFP)相關(guān)文獻進行研究學(xué)習(xí),梳理國內(nèi)外關(guān)于農(nóng)業(yè)綠色全要生產(chǎn)率研究的相關(guān)理論和方法,構(gòu)建本文的研究思路和框架;

第一章 導(dǎo)論

1.1研究背景

農(nóng)業(yè)作為中國經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),在保障國家糧食安全、促進社會穩(wěn)定和推動經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。自市場化改革以來,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展成就顯著,主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量由35460萬噸增至2022年的85369.5萬噸,增加了近2.5倍。但是中國農(nóng)業(yè)在快速發(fā)展的過程中也顯現(xiàn)出了一些較為突出的問題。一方面,隨著中國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的不斷推進,農(nóng)業(yè)用地在不斷被征用或轉(zhuǎn)為非農(nóng)用地的同時,大量農(nóng)村勞動力因?qū)で蟾呤杖氲木蜆I(yè)機會而涌向城市,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)面臨土地和勞動力雙重短缺的嚴(yán)峻局面,不僅使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間和生產(chǎn)力受到嚴(yán)重制約,還加劇了農(nóng)村經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的內(nèi)在壓力,形成了土地和勞動力短缺的惡性循環(huán),進一步削弱了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力;另一方面,由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式過度依賴要素投入,忽視了生態(tài)循環(huán)和資源保護,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)污染日益加劇,據(jù)統(tǒng)計,農(nóng)業(yè)化肥使用量由1984年的1739.8萬噸增至2022年的5079.2萬噸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中總氮和總磷排放量分別達到270萬噸和28萬噸,占全國氮、磷總排放量的57.2%和64.7%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的污染已取代工業(yè)污染成為頭號污染源(高孟菲和鄭晶 2021)。長此以往,不僅會對中國糧食安全保障能力產(chǎn)生影響,也會造成資源的枯竭和環(huán)境的破壞,不利于中國由農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強國進行轉(zhuǎn)變。

為應(yīng)對當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展中面臨的生產(chǎn)要素供給不足、生態(tài)環(huán)境約束日益加劇等多重挑戰(zhàn),中國政府高度重視和推進農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn),致力于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由注重“量”的增長向“質(zhì)”、“量”并重轉(zhuǎn)型變革。近年來,中國政府出臺的一系列政策文件中均著重強調(diào)推進農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量現(xiàn)代化發(fā)展。2023年中央一號文件更是明確提出要充分考慮我國人多地少的資源稟賦和人與自然和諧共生的時代要求,發(fā)展低碳綠色農(nóng)業(yè),加快農(nóng)業(yè)強國建設(shè)。由此可見,中國未來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不能再依靠增加要素投入的傳統(tǒng)模式,而需要更加重視提升農(nóng)產(chǎn)品的供給質(zhì)量,加強農(nóng)業(yè)的綠色發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)的節(jié)能減排、循環(huán)利用、生態(tài)保護,提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。因此,探索一條實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展的有效途徑已經(jīng)成為新時代中國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

1.2研究目的和意義

1.2.1研究目的

本文的主要研究目的是分析中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的影響因素并探索其組態(tài)提升路徑,具體包括以下幾點:第一,測度中國各省份農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率,并把握其時空分異特征;第二,厘清導(dǎo)致中國各省份農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率在空間格局上產(chǎn)生分異的影響因素,解釋不同影響因素的作用差異;第三,探索中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率影響因素的組態(tài)效應(yīng),識別農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的提升路徑;最后,基于上述研究結(jié)果,為中國農(nóng)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展提供思路和借鑒。

1.2.2研究意義

(1)理論意義

豐富了農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率研究內(nèi)容。本研究在測算農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)基礎(chǔ)上,以多元化新增長理論為指導(dǎo)選取產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、農(nóng)業(yè)科研存量和環(huán)境規(guī)制等變量作為農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的關(guān)鍵影響因素,并運用動態(tài)QCA方法從整體視角出發(fā)分析了不同影響因素之間的組態(tài)效應(yīng),探索了影響農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率提升的關(guān)鍵因素與作用路徑,為推動中國農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供一定的理論支撐。

第二章 相關(guān)概念與理論基礎(chǔ)

2.1相關(guān)概念

2.1.1生產(chǎn)率

生產(chǎn)率(Productivity)的定量研究最早源于道格拉斯對于生產(chǎn)函數(shù)的研究,通常將其定義為生產(chǎn)的總產(chǎn)出與所需資源要素投入的比值,是衡量生產(chǎn)效率的關(guān)鍵指標(biāo)。根據(jù)生產(chǎn)要素的數(shù)量,可以將其主要劃分為單要素生產(chǎn)率與多要素生產(chǎn)率。單要素生產(chǎn)率(Single Factor Productivity,SFP)是指單一生產(chǎn)要素(如:勞動、土地、資本等)在一定時間內(nèi)經(jīng)濟產(chǎn)出的貢獻程度,通常以該投入要素與總產(chǎn)出之間的比值來衡量。由于其計算方法相對簡單且容易理解,因而在早期的生產(chǎn)率研究中得到廣泛應(yīng)用(石曉平和郎海如 2013;Wang et al. 2015),尤其是在勞動力生產(chǎn)率等領(lǐng)域中取得了重要成果。但隨著研究的深入,單要素生產(chǎn)率的局限性也日益顯現(xiàn),其僅考慮到了單一要素的影響,并未考慮到要素之間的替代效應(yīng),而實際生產(chǎn)活動則是多種不同要素共同作用的結(jié)果,導(dǎo)致其難以全面準(zhǔn)確地衡量整個經(jīng)濟生產(chǎn)活動的生產(chǎn)率水平,具有一定的片面性。因此,越來越多的學(xué)者轉(zhuǎn)而使用考慮更加全面的全要素生產(chǎn)率。全要素生產(chǎn)率(Total factor productivity,TFP)最早是索洛基于對生產(chǎn)函數(shù)的定量研究提出的,索洛將其定義為除勞動、資本等投入要素轉(zhuǎn)化的產(chǎn)出后總產(chǎn)出的“剩余”,即總產(chǎn)出中無法由要素投入解釋的部分,其在測算時將生產(chǎn)過程中的所有要素包含在內(nèi)從而能夠系統(tǒng)地衡量投入轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)出的總體效率。全要素生產(chǎn)率可以反映資源配置狀況、生產(chǎn)技術(shù)水平等多方面的變化,還能夠從速度和質(zhì)量兩方面來衡量經(jīng)濟增長水平,被視為衡量經(jīng)濟增長的重要指標(biāo)。但是傳統(tǒng)全要素生產(chǎn)率在測算時忽視了資源與環(huán)境因素對經(jīng)濟增長的制約,因而未能真實反映經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。為此,學(xué)者們逐漸將可持續(xù)發(fā)展理念引入全要素生產(chǎn)率研究框架,從而衍生出綠色全要素生產(chǎn)率的概念。

2.2理論基礎(chǔ)

2.2.1經(jīng)濟增長理論

經(jīng)濟增長理論旨在深入理解和解釋國家或地區(qū)長期經(jīng)濟增長的內(nèi)在機制及其動力來源,且全要素生產(chǎn)率這一概念源于經(jīng)濟增長理論。因此,通過對經(jīng)濟增長理論的系統(tǒng)梳理,有助于全面把握全要素生產(chǎn)率在經(jīng)濟增長中的關(guān)鍵作用及形成機制。經(jīng)濟增長理論的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個階段:

(1)古典經(jīng)濟增長理論

古典經(jīng)濟增長理論的核心思想在于強調(diào)資本積累、勞動力增長以及資源有限性對經(jīng)濟增長的推動作用,古典經(jīng)濟學(xué)家認為,經(jīng)濟增長主要依賴于土地、勞動和資本等基本生產(chǎn)要素的積累,但是人口增長會以一種“馬爾薩斯陷阱”方式約束經(jīng)濟增長,從而形成一種自我調(diào)節(jié)的困境。古典增長理論為后來的經(jīng)濟增長研究奠定了基礎(chǔ),并揭示了生產(chǎn)要素在經(jīng)濟增長中的關(guān)鍵作用,但其過于側(cè)重物質(zhì)資源的積累,忽視了技術(shù)進步、制度創(chuàng)新等外部因素的作用,未能有效解釋經(jīng)濟增長的長期動力,為后續(xù)的理論發(fā)展提供了空間。

(2)新古典經(jīng)濟增長理論

新古典經(jīng)濟增長理論旨在回應(yīng)古典增長理論無法解釋經(jīng)濟長期增長動力的問題。在新古典模型中,索洛通過引入“全要素生產(chǎn)率”的概念,揭示了技術(shù)進步對經(jīng)濟增長的重要性。根據(jù)索洛模型,盡管資本和勞動的積累可以在短期內(nèi)推動經(jīng)濟增長,但經(jīng)濟長期增長的主要驅(qū)動力量是技術(shù)進步,而非資本和勞動力的簡單增加。索洛模型還提出,國家間經(jīng)濟增長速度的差異主要來源于全要素生產(chǎn)率的不同,而全要素生產(chǎn)率的提升則與技術(shù)進步、制度創(chuàng)新和知識的傳播密切相關(guān)。新古典增長理論雖然強調(diào)了技術(shù)進步的內(nèi)在作用,但并未深入探討技術(shù)進步的來源和機制,而是將技術(shù)進步視為外生變量,同時對政府政策、制度環(huán)境等內(nèi)生因素的考慮較為薄弱,無法全面解釋不同國家和地區(qū)的增長差異。

第三章 中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率現(xiàn)狀分析 .......................... 18

3.1中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率投入產(chǎn)出分析 ........................... 18

3.1.1農(nóng)業(yè)要素投入狀況 .................................... 18

3.1.2農(nóng)業(yè)期望產(chǎn)出狀況 ................................ 21

第四章 中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率影響因素分析 ......................... 39

4.1變量選取及模型構(gòu)建 ................................... 39

4.1.1變量選取 ....................................... 39

4.1.2機理分析 ................................ 40

第五章 中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率影響因素的組態(tài)分析 ........................ 59

5.1變量甄選與機理分析 ..................................... 59

5.1.1變量甄選 .................................. 59

5.1.2機理分析 .............................. 59

第五章 中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率影響因素的組態(tài)分析

5.1變量甄選與機理分析

5.1.1變量甄選

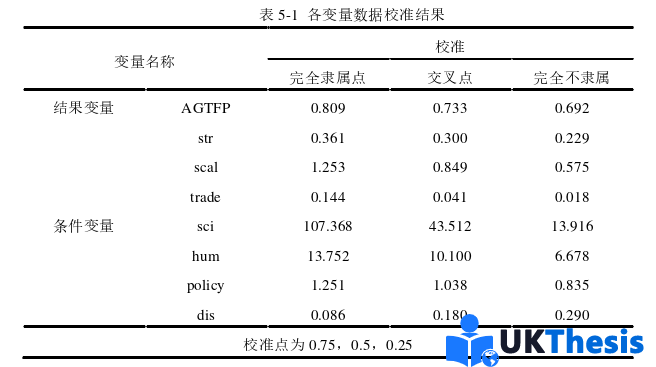

通過第四章基準(zhǔn)回歸結(jié)果可知,除人力資本外的其他解釋變量均對中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生了顯著影響。但是考慮到人力資本的影響存在地區(qū)差異,在糧食主產(chǎn)區(qū)及糧食主銷區(qū)均呈現(xiàn)出顯著影響,本章仍將人力資本納入QCA分析框架,以更全面地揭示不同變量組合對農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的協(xié)同影響,從而為制定優(yōu)化政策和設(shè)計發(fā)展路徑提供更具針對性和實踐價值的參考與建議。

5.1.2理論分析

農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的提升是涉及一系列復(fù)雜的、非線性的條件組合模式,這些條件與結(jié)果之間的邏輯關(guān)系并非直接對應(yīng),而是呈現(xiàn)出多維度、交互式的特征,這種因果關(guān)系可能包含多種因素間的相互作用和相互影響,使得提升路徑呈現(xiàn)出顯著的差異性。因此,為深入理解這一過程,本文基于前述回歸分析結(jié)果,從協(xié)同理論出發(fā),采用生態(tài)結(jié)構(gòu)視角進行分析(Ander 2017),重點考察主體間的協(xié)同作用,并強調(diào)外部環(huán)境對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要影響。具體而言,本文構(gòu)建了“主體-環(huán)境”的影響因素組態(tài)分析框架,在主體選擇上,考慮到農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率提高是一個涉及多個主體的共同作用的結(jié)果,因此本文將科研機構(gòu)、農(nóng)戶、政府和消費者四類主體納入分析;其中科研機構(gòu)、農(nóng)戶及政府分別用前述分析中的農(nóng)業(yè)科研投入、勞動力素質(zhì)及環(huán)境規(guī)制指代,而消費者則用以居民消費為動力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級指代。在環(huán)境選擇上,本文將生產(chǎn)環(huán)境、外貿(mào)環(huán)境和自然環(huán)境作為相關(guān)變量,分別用規(guī)模經(jīng)營、對外開放度和受災(zāi)面積指代;這些環(huán)境因素不僅塑造了各主體的行為模式,也在一定程度上決定了農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展路徑的可行性。

第六章 主要結(jié)論及建議

6.1主要結(jié)論

為全面掌握中國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展水平,本文以2001-2022年中國31個省市為研究樣本,對各省農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率展開探討,主要研究內(nèi)容如下:首先,通過系統(tǒng)梳理中國農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)出狀況,構(gòu)建了以土地、勞動、灌溉、機械、化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜為投入指標(biāo),以農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值和農(nóng)業(yè)碳匯量為期望產(chǎn)出,以大氣污染、水污染和土地污染為非期望產(chǎn)出的綜合測算體系,運用超效率SBM-DDF模型對各省農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率進行測算,并結(jié)合GML指數(shù)、GIS空間分析等方法進一步揭示其演進趨勢及時空分異規(guī)律;其次,基于新增長理論選取農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的影響因素,構(gòu)建雙向固定效應(yīng)模型從整體和分組兩個維度探討了各變量對農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的影響效果,并進一步運用時間地理加權(quán)回歸模型揭示各變量在時空維度上的影響差異;最后,運用動態(tài)QCA方法,從整體生態(tài)視角分析各變量的聯(lián)動效應(yīng),探究農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)的必要條件,并歸納高農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的實現(xiàn)路徑。主要得出以下結(jié)論:

(1)中國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展取得了顯著成效,但在空間上仍存在區(qū)域發(fā)展不均衡狀況。首先,在時間維度上,我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長,農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率在考察期內(nèi)累計增長25.98%;進一步對GML指數(shù)進行分解發(fā)現(xiàn),技術(shù)進步是促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展水平顯著提升的主要驅(qū)動力,而技術(shù)效率的改善對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻相對有限。其次,在空間分布上,我國各地區(qū)之間的效率差異有所縮小,但農(nóng)業(yè)發(fā)展依然呈現(xiàn)明顯的不均衡狀況,農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率高值區(qū)由西南向東北轉(zhuǎn)變,區(qū)域間存在較為明顯的兩極化發(fā)展趨勢。最后,在空間格局演變方面, 2010年后農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率正向相關(guān)性不再顯著,區(qū)域間的農(nóng)業(yè)高效發(fā)展協(xié)同機制已經(jīng)不再有效。

(2)中國各地區(qū)農(nóng)業(yè)綠色高效發(fā)展受多種因素影響,且各解釋變量對農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率的作用呈現(xiàn)出顯著的時空分異特征。整體來看,貿(mào)易開放度、農(nóng)業(yè)科研投入、環(huán)境規(guī)制等變量均對中國農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生了顯著影響,但農(nóng)村人力資本的影響未能通過顯著性檢驗。分區(qū)域來看,在糧食主產(chǎn)區(qū),規(guī)模經(jīng)營、勞動力素質(zhì)和環(huán)境規(guī)制會對農(nóng)業(yè)綠色全要生產(chǎn)率產(chǎn)生顯著正向影響,而產(chǎn)業(yè)機構(gòu)升級和農(nóng)業(yè)科研存量則會對其產(chǎn)生顯著負向影響;在糧食主銷區(qū),經(jīng)營規(guī)模、對外開放度、農(nóng)業(yè)科研存量和環(huán)境規(guī)制會對農(nóng)業(yè)綠色全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生顯著正向影響,而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和勞動力素質(zhì)會對其產(chǎn)生顯著負向影響;

參考文獻(略)