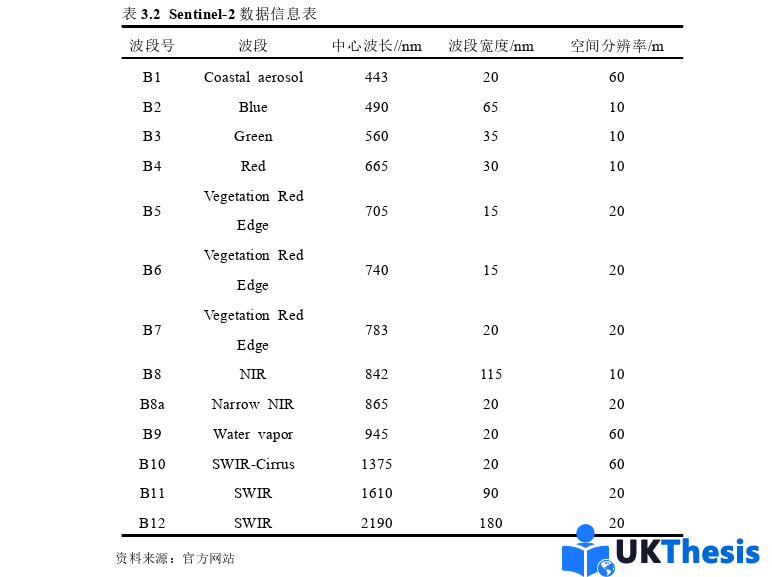

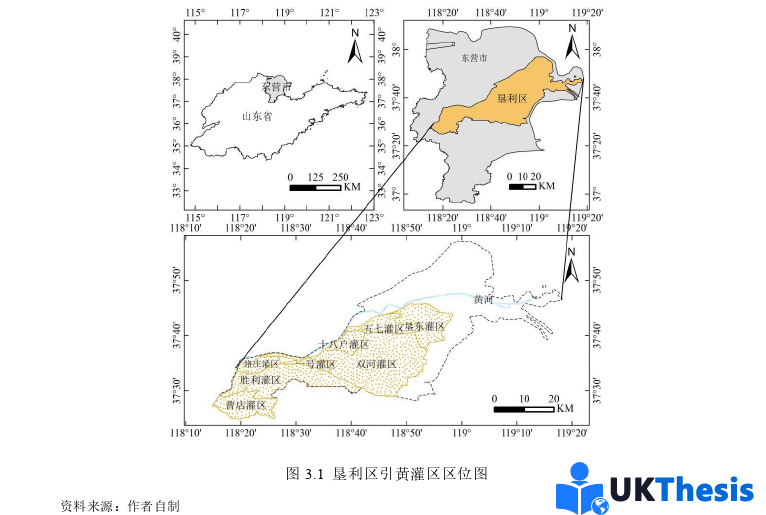

工程管理碩士論文選題代寫:水資源約束下的引黃灌區作物種植結構優化探討——以墾利區為例

本文是一篇工程管理碩士論文,本文基于國內外關于種植結構優化的現有研究,選取山東省東營市墾利區的引黃灌區作為研究區。研究重點在于解決該地區灌溉水資源供需緊張的矛盾,分析當前種植結構的不合理性,并探討如何調整以適應現代化灌區的發展需求。

1緒論

1.1研究背景

黃河下游引黃灌溉事業經過七十多年的發展,取得了令人矚目的成就,山東省沿黃65處引黃灌區已成為我國重要的糧食、棉花、油料等農產品的生產基地,在保障國家糧食安全中起著舉足輕重的作用。黃河水資源作為山東省最主要的客水資源,引黃供水量已經達到了全省總供水量的30%以上,黃河水已由單純的農業灌溉發展為工農業生產、居民生活和生態環境等多種用途,黃河水資源對山東省經濟社會發展的支撐至關重要。自20世紀70年代以來,黃河水徑流量呈現減少的趨勢,黃河下游山東段經常出現斷流的現象,最長斷流時間在1997年達到226天。2000年以后黨中央高度重視黃河保護治理,雖然黃河流域進行了科學治理,已經實現23年不再斷流,但是用水需求和水資源供給之間矛盾尚未得到根本解決。一方面,黃河下游屬于溫帶季風氣候,年平均降水量在570mm,降雨集中在夏季,雨熱同期,降水分布不均導致了水資源的不穩定性,使得黃河下游水量在不同季節和年份之間存在較大波動,另外隨著經濟和人口的快速增長和沿岸地區的農業、工業和城市需求不斷增長,導致黃河下游水資源供需矛盾日益尖銳[1]。農業用水作為地區的主要用水大戶,約占下游總用水量的80%以上,灌溉用水是影響引黃需求最重要的因素,而農田灌溉過程中仍存在用水粗放,水資源利用效益不高的問題[2]。水資源匱乏和灌溉用水效率低是制約山東省引黃灌區農業可持續發展的主要瓶頸。

1.2研究意義

(1)理論意義

隨著我國現代化進程的不斷推進,優化農業產業結構已成為國家和區域發展總體戰略需求。針對黃河用水緊張與農作物安全生產之間的矛盾,在保障糧食安全生產的前提下,通過調整農業種植結構,加快優化區域布局,推動農業經濟、生態、水資源等綜合效益的提高,帶動農民脫貧致富,不僅為鄉村振興戰略的實施打下了堅實基礎,同時研究成果建立的水資源承載能力匹配的種植結構體系,也能夠有效地推動黃河流域農業經濟帶的高質量發展。

(2)現實意義

目前,山東省引黃灌區灌溉水資源供需矛盾緊張,當下種植結構難以滿足現代化灌區發展新要求,論文選取墾利區引黃灌區為研究對象,立足于規劃基礎年糧食安全生產需求、可灌溉水資源量、種植業生產方式綠色轉型政策等方面,充分發揮作物種植結構調整的優勢,通過調減高耗水作物的種植比例,增加綜合效益好的作物種植比例,協調推動種植業經濟效益、綜合水分生產力、生態效益的最大化,促進灌溉水資源高效利用保障當地農業的可持續性發展。同時研究區不同水文年下建立的水資源承載能力匹配的種植結構,以期為當地種植結構優化決策和灌區農業可持續發展規劃提供科學指導和理論依據。

2理論基礎與文獻綜述

2.1相關理論

2.1.1農作物種植結構提取的理論基礎

衛星遙感技術是利用衛星搭載的傳感器,通過接收地面反射、輻射等電磁波信號,并將其轉換為圖像或數據的一種技術。通過對這些圖像或數據的處理和分析,可以實現對地表、大氣、水體等自然環境的監測與調查,進而用于資源管理、環境保護、災害監測等領域。其理論基礎包括遙感原理、傳感器技術、數字圖像處理、地學信息系統等,結合地學、物理學、數學等多學科知識,是現代地球科學與信息技術相結合的重要領域之一。基于遙感影像的農作物種植結構主要是利用不同作物在遙感影像上呈現出的光譜特征和空間分布特征差異來獲取農作物類型和空間格局分布信息。為了更精準地識別和提取這些信息,通過計算機學習大量經過標注的樣本數據,構建出不同的分類模型,模型經過訓練后,能夠自動對遙感影像數據進行分類和預測,實現對區域多種農作物種植結構的準確快速地提取,其中常用的分類方法主要有以下幾種:支持向量機(SVM)、隨機森林(RF)或深度學習模型等。此外結合地理信息系統(GIS)技術,可以將提取出的農作物種植結構數據與地理空間信息相結合,生成直觀易懂的農作物種植分布圖,有助于管理者全面了解農作物的種植結構和分布規律,為區域水資源配置、產量預測以及農業災害監測等提供科學依據,以此推動農業生產的精細化管理。

2.2文獻綜述

2.2.1提取作物種植結構研究

(1)遙感技術在農業監測領域的起源與發展

相比傳統人工統計的方法,遙感技術憑借監測范圍大、時效性強、低成本等優勢已逐漸成為灌區種植結構調查的重要手段[11]。20世紀50年代,前蘇聯發射第一顆人造地球衛星(Sputnik-1)送入預定軌道,這一重大科技突破開啟了人類航天活動的新篇章[12]。1972年美國發射了第一顆陸地資源衛星(Landsat)后,衛星圖像從初步探索逐漸應用于農業領域。20世紀80年代初,美國三大政府機構——國家航空航天局、農業部和國家海洋大氣管理局聯合啟動了“農業和資源的空間遙感調查計劃(AGRISTTARS)”。該計劃是在前期“大面積作物清查試驗”項目成果的基礎上發展而來,通過構建全球農業監測系統,成功實現了對國際主要產糧區糧食作物的產量預測評估[13]。歐盟隨后啟動了名為“遙感農業監測”(MARS)的科研計劃,通過該項目的實施,最終在歐盟范圍內構建完成了農作物產量預測系統CGMS,實現了對區域內農作物生長狀況的監測與產量評估功能[14]。隨著農業應用需求的增加和遙感技術的不斷發展,加拿大、俄羅斯等其他國家相繼利用不同的遙感數據源逐步建立各自的種植面積監測和作物產量預估系統[13]。進入21世紀以后,隨著遙感應用技術和應用不斷成熟,國外多時間分辨率、多空間分辨率的遙感影像數據得到廣泛應用,如美國QuickBird衛星、歐空局ENVISAT衛星、法國SPOT系列等衛星廣泛應用于農業監測中,理論和實踐實現了突飛猛進的發展[15-17]。

3研究區現狀年主要農作物種植結構提取...........................14

3.1灌區概況及數據來源.........................14

3.1.1基本概況.........................................14

3.1.2作物及關鍵物候期..................................15

4不同水平年灌溉水資源供需平衡分析...................28

4.1水開發利用情況.............................28

4.2灌溉水分配指標....................................29

4.3灌溉需水量計算................................29

5多目標種植結構優化模型構建與應用....................33

5.1模型構建............................33

5.1.1模糊優化模型...............................33

5.1.2權重向量的組合賦權法.......................34

5水資源約束下的多目標種植結構優化模型構建與應用

5.1 AE-FOS-MOP模型構建

5.1.1模糊優化模型

在農業灌區中,不同作物需要合理規劃種植面積,特別是在水資源嚴格管控的條件下。為了實現種植業整體效益的最優,需要對各類作物的種植比例進行科學配置。由于作物布局方案的評估標準存在漸進變化特征,其決策過程本質上屬于模糊優選理論(Fuzzy optimum selection theory,FOST)[57]。

5.1.2權重向量的組合賦權法

指標權重ωi是多目標模糊優化模型的一項重要參數,確定指標權重的方法主要包括主觀賦權法和客觀賦權法兩種,主觀賦權法主要是依賴于專家、學者或者決策者的專業知識和經驗來確定各個指標的權重。其中方法通常包括層次分析法(AHP)、專家打分法等,這種方法靈活且易于理解和操作,尤其適用于難以量化或數據不足的情況。然而它的缺點在于易受個人偏見影響,缺乏足夠的客觀性和準確性,且結果可能因不同專家的意見差異而導致較大的波動。客觀賦權法則依據數學模型或者統計方法來確定各指標的權重,如熵值法(EWM)、主成分分析法等。這類方法立足于客觀數據,力求消除人為因素的影響,具有較高的精度和穩定性。傳統客觀賦權方法存在數據依賴性過強的問題,可能導致分析結果偏離實際應用場景。為解決這一困境,本文采用層次分析法(AHP)與熵權法(EWM)相結合的綜合賦權策略,通過主客觀方法的優勢互補,顯著提升了賦權結果的可靠性[58]。使農作物空間配置優化提供了兼具理論嚴謹性和實踐指導性的決策依據。

6結論

6.1主要結論

(1)針對原始作物生育期NDVI時序曲線存在波動和噪聲等問題,經S-G濾波重構后的NDVI時間序列曲線更加平滑,能夠真實反映了作物真實的物候特征,為作物分類與提取提供了有力的依據。

(2)通過NDVI時序特征呈現的光譜反差結合決策樹分類模型可有效解譯灌區作物種植結構,混淆矩陣驗證結果顯示:研究區農作物總分類精度達到86.2%,Kappa系數為0.832,可滿足后續灌區農業用水核算和種植結構優化相關研究。作物種植結構提取結果顯示:研究區現狀年農田主要種植作物為冬小麥、玉米、水稻、棉花、夏大豆等,其中冬小麥-夏玉米輪作模式種植面積最大,春玉米次之,棉花種植面積最小。冬小麥-夏玉米種植相對集中成片,主要分布在路莊灌區、曹店灌區、五七灌區和勝利灌區西部,春玉米和水稻部分集中分布,其余部分較為分散。冬小麥-夏大豆和棉花種植面積較小,零散分布在各個灌區。

(3)2023年、2025年、2035年約分配到研究區用于作物進行灌溉初始水權分別為1.08億、1.09億、1.13億m3;2023年農田灌溉水量缺水率12.4%,規劃年灌溉水供需矛盾呈現降低趨勢,2025年、2035年農田灌溉水量缺水率分別為8.2%、5.5%;不同水平年下糧食作物用水均占比高達80%左右,其中冬小麥、玉米用水量占比在50%以上,水稻占比在20%以上。蔬菜用水占比在10%左右,其余作物用水占比低。

參考文獻(略)