新聞媒體學碩士論文提綱代寫:追求“循證”:受眾社交媒體健康搜索行為探討

本文是一篇新聞媒體學碩士論文,本研究以通過社交媒體進行健康搜索的受眾為研究對象,結合問卷調查與深度訪談,探究受眾社交媒體健康搜索意愿的影響因素,解釋受眾社交媒體健康搜索行為的傳播機制,關注社交媒體健康傳播環境的搭建與發展。

第一章研究設計

第一節理論基礎

一、精細加工可能性模型

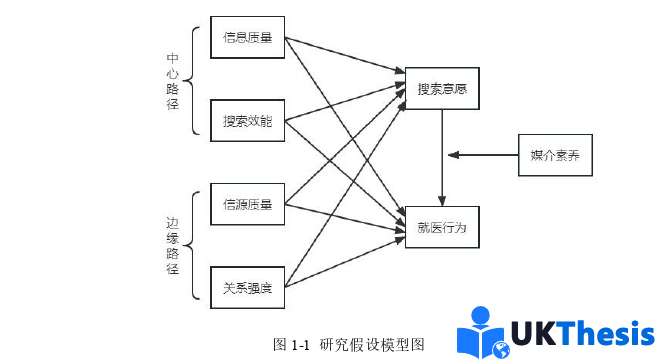

精細加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM),或稱詳盡可能性模型,于1981年由佩蒂和卡西奧普在廣告效果研究中首次提出,該理論模型最初是用來解釋消費者在消費過程中,對廣告信息的加工過程及其態度改變的關系。該模型被視為消費者信息處理研究中最有影響力的理論模型。經過發展演化,該理論延伸到信息處理領域,用以解釋信息對不同受眾的傳播效果受到個體差異的影響[54]。后續的研究者不僅用該理論來解釋勸服和態度改變問題,還將其引入不同的研究視域中,應用于信息搜索、意見采納、知識分享、行為選擇等的實證研究之中。與其他的信息理論相比,ELM有著更為綜合可靠的分析手段,它認為人們在評價相關信息時,既非思慮周全,也非毫無思考,而是情境因素影響了個體的認知投入[55],因此該模型適用于分析社交媒體環境下影響受眾健康搜索行為的傳播機制。

具體來說,精細加工可能性理論模型把信息處理的路徑分為兩種:中心路徑(centralroute)和邊緣路徑(peripheral route)。受眾對路徑的選擇取決于他們對信息進行精細加工的可能性的高低。在中心路徑的影響下,受眾傾向于以理性、客觀的方式來處理信息,認知卷入度高,對信息的加工與判斷更多取決于信息內容本身的質量。當個體的動機與能力較弱時,邊緣路徑發揮作用,在接收信息過程中,受眾偏向以主觀、直覺的方式來處理信息,對于信息的判斷更加受到外圍因素、外部線索的影響。兩條路徑并不是完全對立的,在不同動機和能力的影響下,兩條路徑都是同時存在,只是存在力量對比差異。受眾對信息處理路徑的選擇取決于個體動機與能力的調節作用。在本研究中,將根據研究問題,主要考慮媒介素養對于行為意向的調節作用。

第二節研究假設

國內外學者們利用ELM模型對受眾的信息接收、加工路徑、傳播效果進行了一系列探究。從社會心理學角度來看,ELM模型可以用于解釋個體選擇不同的信息加工方式時產生的兩種不同的心理過程,進而產生了相應的信息行為。國外研究發現,信息質量是影響用戶在線信息可信性感知的直接原因,易于用戶搭建中心路徑;相反個體不具備思考的動機或能力會導致其通過信源質量等簡單的邊緣線索來判斷目標行為[66]。

信息質量。信息質量是指信息本身所具備的說服力,是受眾對信息內容的感知。查先進等在學術信息搜索研究中發現,信息質量是信息搜索中的重要影響因素,能夠顯著正向影響用戶的認知和情感,并進一步正向影響搜尋行為[67]。在中心路徑的研究中,研究者發現信息質量的高低對目標行為意向的影響是顯著的。張放等在辟謠信息的研究中發現,屬中心路徑的解讀性信息特征對辟謠信息采納起到主要影響,高熱度、高相關性與高信息含量的辟謠信息更易得到受眾的關注和轉發[68]。在健康領域研究中也發現,信息質量是人們選擇電子病歷時的首要影響因素,但對于最終的健康決策,也會受到受眾電子媒介使用意愿轉變的影響。因此,提出假設:

信息質量正向影響受眾社交媒體健康信息尋求意愿。

信息質量正向影響受眾就醫行為。

受眾社交媒體健康信息尋求意愿在信源質量與就醫行為間發揮中介效應。

第二章數據分析與假設檢驗

第一節樣本描述性統計分析

一、樣本構成分析

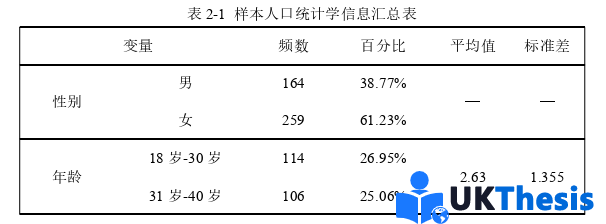

該樣本基本涵蓋了不同性別、年齡、專業、學歷、收入的抽樣個體,從人口統計學特征上來看,具有一定代表性。樣本具體的人口統計學特征如表2-1所示。

樣本個體信息變量的數據處理方式如下:男性賦值為1,女性賦值為2;年齡18歲-30歲、31歲-40歲、41歲-50歲、51-60歲、60歲以上分別賦值為1、2、3、4、5;受教育程度初中及以下、高中/中專、大學專科、大學本科、研究生及以上分別賦值為1、2、3、4、5;收入水平小于3000元、3001-6000元、6001-10000元、10000元分別賦值為1、2、3、4。

本研究收集到的受訪者樣本中,男性164人,占比38.77%,女性259人,占比61.23%;年齡中位數出現在31歲-40歲年齡段。具有大學本科學歷的受眾占比最多;占比前三的職業分別為學生、公司職員和專業人士,總體比例合理;月收入為3001元-6000元的受眾占比最多,占總樣本的35.46%。

第二節相關性分析

相關性分析是指對兩個及以上的測量變量進行的相關關系檢驗,通過檢驗能夠分析出各變量間的關系情況以及其關系的強弱程度。本節采用皮爾遜相關系數,對信息質量、信源質量、搜索效能、關系強度、搜索意愿、就醫行為、媒介素養七個變量之間的相關關系進行初步檢驗。皮爾遜相關系數介于1到-1之間,相關系數r的絕對值越接近1,代表相關關系越強。|r|<0.3,變量之間相關關系較弱;0.3≤|r|<0.5,變量間相關關系中等;當|r|≥0.5,代表變量相關關系強。通過spss26.0進行數據分析,本研究七個變量均存在有統計學意義的相關關系。

在搜索意愿的相關關系中,信息質量(r=0.395,p<0.01)、搜索效能(r=0.429,p<0.01)、信源質量(r=0.321,p<0.01)、關系強度(r=0.391,p<0.01)媒介素養(r=0.276,p<0.01)均正向影響搜索意愿,其中信息質量、搜尋效能、信源質量關系強度與搜索意愿間呈中等相關性,媒介素養與搜索意愿呈較低相關。初步驗證了假設H1a、H1b、H1c、H1d、H2。

在就醫行為的相關關系分析中,信息質量(r=0.416,p<0.01)、搜索效能(r=0.404,p<0.01)、信源質量(r=0.352,p<0.01)、關系強度(r=0.414,p<0.01)、搜索意愿(r=0.417,p<0.01)和媒介素養(r=0.286,p<0.01)均正向影響就醫行為,其中信息質量、搜索效能、信源質量、關系強度、搜索意愿均與就醫行為的相關關系中等,媒介素養和就醫行為相關程度較弱。初步驗證了假設H3a、H3b、H3c、H3d。

第三章 深度訪談分析 ................................... 36

第一節 受眾社交媒體健康搜索的現狀及特點 ................................. 36

一、媒介發展帶來的健康新選擇 ..................................................... 36

二、差異化的健康傳播偏向 ........................ 37

第四章 研究結論 ................................ 46

第一節 社交媒體與搜索意愿、就醫行為 .......................... 46

一、社交媒體環境正向影響受眾搜索意愿..................................... 46

二、社交媒體環境正向影響受眾就醫行為..................................... 48

第五章 研究討論 ........................... 53

第一節 社交媒體搜索循證成為可能 ............................... 53

一、社交媒體健康搜索的實質是“循證” ......................................... 53

二、搜索循證與健康信念的重塑 ....................................... 54

第五章研究討論

第一節社交媒體搜索循證成為可能

當受眾社交媒體健康信息搜索成為個體解決健康問題時的習慣性行為,其在健康傳播實踐中的價值進一步凸顯。社交媒體在潛移默化中改變著個體的健康信念與健康行為傳統的健康傳播知信行模式開始失靈,健康知識的豐富與全面削弱了傳播的有效性與針對性,健康概念的泛化影響著受眾對自身情況和醫療效能的判斷,健康焦慮與信任危機之下,受眾搜索循證的主動性進一步提高,并影響著他們完成從態度轉變到行為改善的關鍵一步。由此,個體的“循證”加入到知信行因果鏈條之中,本研究結果也證實了社交媒體健康信息尋求意愿的提高對個體健康行為轉變的中介作用和正向影響。以個體為行動主體的微粒化社會到來,受眾社交媒體健康尋求的普遍化也打開了數字化醫療時代的未來圖景,技術環境的革新進步消除著城鄉代際間的健康醫療鴻溝,受眾主動的尋證求醫也成為醫療的個體化、精準化提供了動力。

一、社交媒體健康搜索的實質是“循證”

健康信息搜索在新聞傳播研究中并不是一個新鮮的概念,自本世紀初起,健康信息尋求行為研究在健康傳播研究中已居于中心地位。互聯網的發展帶來了健康信息尋求渠道的多樣化,在線健康搜索成為線下問診外最為大眾化的尋求方式。數據顯示,在我國健康與醫療成為網民科普需求的最大組成部分,搜索需求旺盛,且高度細分[92]。加之疫情過后,人們的健康意識進一步提高,更加注重個人健康問題,人們對于健康的定義已經不再局限于患有某種疾病,而是將健康認定為身體、心理、社會多個層面的良好狀態,且健康的標準也在不斷提高,個體的健康搜索與“循證”也隨之發展興盛。

“循證”來自醫學領域“循證醫學”一詞,有尋求證據的含義。循證醫學由加拿大學者Gordon Guyatt于1992年提出,其基本定義為“決策應基于當前可得的最佳研究證據,同時結合臨床經驗及患者偏好與價值觀”[93]。循證醫學的方法要求醫療從業者審視認真地整合理論證據與臨床經驗,來為單個病人進行臨床決策。此后,這種追尋證據的實踐理念現在也開始在心理學及教育學領域興起。

余論

社交媒體改變了網絡話語的權力結構,在健康領域亦是如此。本研究從精細加工可能性模型出發,引入自我效能、關系強度等概念,來分析受眾社交媒體健康尋求認知過程中的傳播機制,探討了搜索意愿在受眾就醫行為改善過程中的促進作用,并最終落腳于思索社交媒體健康環境搭建和個體健康循證的可能性的論證。

本文的局限在于,基于ELM理論提出的研究模型只是通過定量調查驗證了社交媒體對受眾信息尋求的影響路徑,對影響尋求的各因素之間的關系,人口統計學差異對尋求過程的調節作用等問題可以進行進一步的深入探究。在信息質量、信源質量影響健康尋求的路徑中,交往情境與關系網絡會給尋求帶來更多可能,公眾對于信息和信源的接觸與判斷會受到更為復雜的情境因素的影響,公眾在信息尋求過程中如何選擇社交平臺,對信源和路徑的信任程度是否會受到其官方身份影響都是可以繼續探討的方向。

“每個人是自己健康第一責任人”,健康傳播的發展應更加強調以人為中心,而不是以疾病為中心。醫院能治病救人,而抖音、小紅書等社交媒體亦能在患者尋醫問方的彷徨之際撫慰零落的內心,這是媒介賦予公眾個體健康信心尋求的權利和便利。健康傳播的未來,是總有一天所有人都可以真正享有自己身體的信息權和處置權[106]。

參考文獻(略)