代寫新聞媒體學碩士論文選題:民初名記者徐凌霄新聞通訊探討(1912-1919)

本文是一篇新聞媒體學碩士論文,本文聚焦于1912年至1919年間徐凌霄發表于《時報》《益世報》等多家報刊的新聞作品,運用文獻資料分析法,深入探究其新聞作品在題材選擇、寫作風格、結構布局等方面的獨特之處。

第一章徐凌霄生平及新聞活動第一節幼年成長經歷與投身新聞界

一個人簡介與家庭背景

徐凌霄(1886-1961),江蘇宜興人,原名彬。筆名有彬彬、徐彬、老漢、燭塵、一塵、凌霄漢閣主等,是民國初年著名記者,被時人稱為“民初三大名記者”。

徐凌霄出生于一個書香門第世家,其祖父徐偉侯于道光甲辰(1844年)考中順天舉人,丁未年(1847年)進士及第,歷任臨淄、商河、陽信、益都等縣知縣,晚年擔任北京金臺書院山長。徐偉侯育有三子,分別為長子臻壽、次子致靖、三子致愉。次子徐致靖(徐凌霄的二伯父)于光緒丙子科(1876年)考中進士,之后長期在翰林院任職。徐致靖育有二子,長子徐仁鑄(徐凌霄的堂兄)在光緒十五年(1889年)進士及第,官至湖南學政,是戊戌變法的核心成員;次子徐仁鏡(徐凌霄的堂兄)于光緒二十年(1894年)考中進士,任翰林院編修,自此形成了“三翰林”的家庭格局②。

徐致愉(徐凌霄的父親)于同治庚午年(1870年)考中舉人,庚辰年(1880年)以進士身份出任山東知縣,先后在新泰、恩縣、定陶、長山、蓬萊等地任職。徐致愉共育有七子,徐彬排行第四。徐致愉的七個兒子中,前三個通過科舉考試獲得“中式舉人”身份,而從徐彬開始的后四個兒子則轉向新式學堂求學,獲得“洋舉人”。

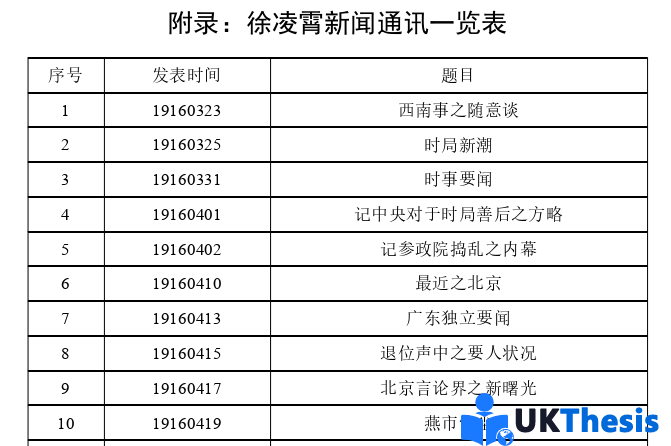

第二節徐凌霄的新聞活動梳理

一自由撰稿人向專職記者轉向

徐凌霄的職業生涯大致可劃分為兩個階段:1912年至1916年3月,他作為自由撰稿人進行創作;

1916年3月起,開始擔任《上海時報》的專職記者。

1912年徐凌霄在初入新聞界時,徐凌霄憑借其出色的寫作能力,常常被《時報》《大公報》《申報》等多家報紙約稿。作為自由撰稿人,他發文數量有限,文章內容主要聚焦于戲劇和消息領域,然而,憑借獨特的寫作風格,也積累了一定規模的讀者群體。

1916年3月,徐凌霄憑借前期形成的寫作風格以及對政治話題的精準把握能力,經主編包天笑推薦,成為《上海時報》北京特約記者,此后以“彬彬”為筆名供稿。在此時期,他將戲劇元素融入新聞通訊作品中,逐漸形成了獨特的“戲劇體”風格。例如,在報道一些政治事件的新聞通訊中,他巧妙運用戲劇沖突手法,生動展現各方勢力的矛盾與博弈,同時穿插饒有趣味的內幕消息,使作品內容雋永風趣、文筆曉暢明晰,深受讀者喜愛。

曾供職于《申報》、聯合國秘書處的王之一先生,對徐凌霄在《時報》任職時期的評價極高:“徐君擅長詩詞,遠生或嘆弗如,精究京劇劇本,飄萍實所弗逮,晚年造詣益深,旁通西土右行之書,具歷史之素養與世界之觀察,巋然而為報界之魯殿靈光,能以一人兼善數事,實中國新舊交替間不可多得之大文學家,若在義國(按應作意),安見其不為鄧遮南乎。”①由此可見,徐凌霄在《時報》時期的新聞作品,不僅得到了大眾的喜愛,同時也受到了專業人士的認可。

第二章徐凌霄新聞通訊內容分析

第一節徐凌霄新聞通訊概況

一新聞作品數量分析

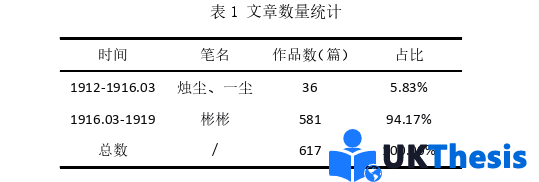

1912至1919年,徐凌霄共計發表617篇文章,其中以彬彬為筆名發表581篇,以燭塵、一塵為筆名發表36篇文章。在617篇作品中,去除同一篇文章在不同報紙重復出現的結果后,剩余573篇作品。

在徐凌霄發表的573篇新聞作品中,通訊是其創作的主要類型,共計有463篇通訊,占比80.80%;其余110篇為閑文雜談、諧文謎語等類型,占比19.20%。

第二節政治通訊的主要內容

在民初政局動蕩的特殊歷史階段,時局變動的信息成為讀者關注的焦點。徐凌霄敏銳捕捉到這一需求,將北京的政治時局選定為報道的核心領域,憑借自身對政治場域的敏銳洞察與思索,通過對政治人物與事件的立體刻畫,在為大眾傳遞政局變動信息的同時,表達自己對時局發展的觀點。

一政治人物通訊

徐凌霄的人物通訊文本中呈現出多元政治主體,其報道對象覆蓋北洋政府時期三大政治陣營:其一為以袁世凱為核心的帝制復辟集團,其二以段祺瑞、徐世昌、黎元洪為代表的北洋軍閥統治中樞,其三則涉及南方革命勢力在南北和談過程中涌現的政治領袖。作者的通訊作品不僅通過白描手法構建了個體政治家的形象譜系,更通過對派系互動關系的深度解析,系統展現了這些個體政治家的政治立場與價值取向。

基于文本細讀與史實互證的研究路徑,本研究將研究對象劃分為帝制派(復辟帝制勢力)、中間派(政治保守勢力)、北洋軍閥派(軍事強權勢力)及南方勢力派(共和革命勢力),通過對人物政治實踐與話語表達的交叉分析,揭示民國初期政治生態的復雜面向。

第三章 徐凌霄新聞通訊寫作特點分析 .................... 36

第一節 靈活切換的敘事視角 .................................. 36

一 宏觀與微觀視角結合 .................................... 36

二 官方與民間視角交織 ................................ 37

第四章 徐凌霄新聞通訊特點成因分析 ............................. 56

第一節 客觀因素 ................................. 56

一 動蕩時局刺激受眾需求 .......................... 56

二 “史學為綱”和“救國先造輿論”的家風使然 ............................... 57

結語 ................................... 65

第四章徐凌霄新聞通訊特點成因分析

第一節客觀因素

一動蕩時局刺激受眾需求

個人發展與時代背景緊密相連,民初的動蕩時局是徐凌霄新聞事業發展的關鍵土壤。社會的不穩定,催生出受眾對真實新聞的強烈渴望,深刻影響著徐凌霄的新聞創作方向。辛亥革命推翻清朝封建政權,中華民國臨時政府通過《中華民國臨時約法》保障公民言論出版自由,國內報業迎來短暫“黃金時代”,各類報紙紛紛涌現。但好景不長,1913年袁世凱發動“癸丑報災”,殘酷打壓新聞界,許多進步報刊被迫停刊,新聞從業者慘遭迫害,北京言論界失去自由發言空間,呈現出“枯寂無聊”的狀態②。1916年袁世凱去世后,中國陷入北洋軍閥割據混戰局面,政治舞臺各方勢力爭權奪利,政治格局混亂不堪。在這種混亂局勢下,信息傳播渠道嚴重受阻。傳統官方消息被軍閥勢力把控,充斥虛假和片面內容,民眾難以獲取真實可靠信息,無法了解國家和社會現狀。

但民眾出于對自身生活和國家未來的關切,對真實政策走向和時局變化有著強烈求知欲,渴望知曉戰爭走向、政策變動對生活的影響以及社會的未來發展。徐凌霄敏銳察覺到民眾這一迫切需求。他的新聞通訊圍繞熱門政治話題展開,精準滿足時代訴求。同時在其新聞通訊中既有對政局變動詳盡的描述,也有客觀理性的分析,同時還能基于自身判斷對政局發展趨勢進行預測,為民眾提供有價值的參考。

結語

民國初年,中國處于社會深刻變革與現代化轉型的關鍵時期。政治格局劇烈動蕩,思想潮流激烈碰撞,這種特殊語境為新聞業的發展提供了土壤。在這樣的時代背景下,“民初三大名記者”之一的徐凌霄,與黃遠生、邵飄萍一道以新聞通訊為載體,生動記錄下當時政治博弈、社會變遷與文化碰撞的鮮活圖景。

徐凌霄在威權政治的重重壓力下,始終恪守新聞職業道德與專業精神,力求客觀公正地還原事實真相。在其新聞實踐過程中,始終秉持獨立思考的態度,以犀利的筆觸揭示社會的矛盾與問題,其“戲劇體”通訊的寫作方式不僅拓展了新聞文體邊界,更以“史家眼光”提升了新聞思想深度。

在新時代背景下,深入研究徐凌霄及其作品,對當代新聞工作有著重要的啟示。當代新聞工作者應學習徐凌霄堅守客觀公正的原則,在面對復雜的輿論環境和利益誘惑時,保持清醒的頭腦,不偏不倚地進行新聞報道;在內容創作上,要像徐凌霄一樣深入挖掘新聞事件背后的深層原因,為受眾提供有深度、有價值的新聞報道。在技術革新與社會轉型并行的今天,新聞從業者更應以他為鏡,在信息浪潮中堅守人文底色,讓新聞成為照亮現實的“理性之光”與記錄歷史的“文明之筆”。

參考文獻(略)