代寫法學碩士論文范文:輔助生殖技術下親子關系認定探討

本文是一篇法學碩士論文,本文采取理論與實證相結合的方式,對輔助生殖技術下親子關系的認定問題開展研究。首先,梳理立法規定及司法現狀,并著重分析目前的司法裁判情況,分析法院的裁判依據以及認定標準,并且根據輔助生殖技術的類型分別展開敘述,以全面展現輔助生殖技術下親子關系認定的復雜性和多樣性。

第一章輔助生殖親子關系認定的理論基礎

第一節人類輔助生殖技術的類型

人類輔助生殖技術,又稱人工生殖技術,是指運用醫學技術和方法對配子、合子、胚胎進行人工技術操作,以達到受孕目的的技術。目前相對成熟的輔助生殖技術主要有人工授精、體外受精—胚胎移植,以及代孕三種,其中前兩種已被大多數國家包括我國所認可。

第一,人工體內授精,是指用人工方法將精液注入女子體內,使精子與卵子自然結合,以達到妊娠目的的一種生殖技術[29]。該類型主要解決男性不育的問題,目前已成為我國臨床主要運用的人工生育方式,根據所用精液的來源,可以分為同質人工授精(AIH)與異質人工授精(AID),其中前者精液來源于丈夫;后者精液來源于丈夫以外的第三人。而同質人工授精的優點在于所生子女與夫妻雙方之間均存在基因上的聯系,雙方當事人無心理障礙,在道德和法律上爭議較少。

第二,體外授精—胚胎移植,是指以人工方式將卵子自體內取出,與精子在培養皿中授精,再植入女性子宮內以生育子女的技術[30]。體外授精主要適用于女性受孕困難的情形,該方式生育的子女被稱為“試管嬰兒”。體外受精依據卵子來源不同,可分為:妻卵之同質體外受精(夫精妻卵)和異質體外受精(捐精妻卵),捐卵之同質體外受精(夫精捐卵)和異質體外受精(捐精捐卵)[31]。

第三,代孕,是指婦女受他人委托代為孕育孩子,并將生產的孩子交給委托人,是彌補某些女性因身體條件限制不能生育的一種方法。在學界,依據代孕者與被代孕子女是否具有基因聯系,將代孕分為基因型代孕(或稱局部代孕、傳統代孕)與妊娠型代孕(又稱完全代孕、宿主代孕)[32]。前者指代孕過程中既借用代孕女性的子宮,又利用其卵子,因此所所生子女與代孕女性存在直接性的基因關系;而后者指僅利用代孕女性的子宮進行孕育,該類型下所生子女與代孕女性之間不存在基因上的關系。

第二節輔助生殖對傳統親子關系認定的挑戰

傳統的親子關系認定以“誰分娩,誰為母親”為原則,即凡懷孕且分娩子女的女性被視為其所生子女的母親,而母之配偶被認定為子女法律上的父親,該認定方式基于卵子與子宮具有不可分離性而確立。其理論基礎在于,其一,與傳統的生育方式相契合,傳統生育下遺傳、妊娠以及分娩的主體一致,即孕育并分娩子女的主體與該子女具有血緣關系;其二,與傳統的倫理道德及家庭觀念相適應,傳統概念下通常是分娩者與其配偶完成生育,二者與所生子女具有血緣關系而被視為子女的法定父母。但是,現代醫學中的輔助生殖技術打破了傳統的生育模式,它不再局限于男女結合受孕生子的形式,切斷了生育與性行為的紐帶。而從法律角度而言,輔助生殖技術的運用令人工生育子女與父母的新型親子關系在婚姻家庭領域出現,原來法律中關于父母子女關系的分類及親子身份的定位,已不能完全解釋通過輔助生殖而產生的親子關系。此外,有學者從另一角度指出可能引發的問題,若輔助生殖技術被廣泛應用并嚴格遵守保密規定,會出現越來越多不知曉自己生物學父母身份的“新一代”,如果擁有相同生物學父母的二者戀愛并結婚,將引發“近親結婚”的倫理問題[33]。

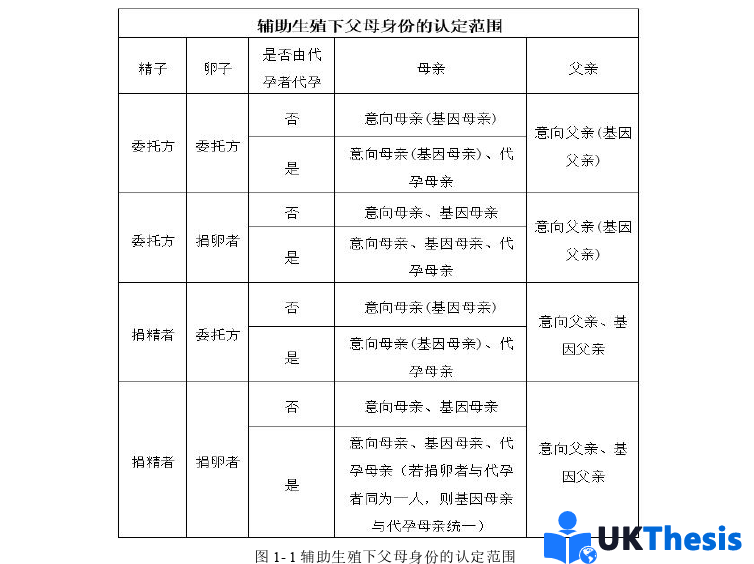

輔助生殖下血緣與妊娠可能出現分離,進而導致人工生殖子女的父親與母親身份的認定上存在多重選擇,但是父母身份無法完全依據傳統規則直接確認,尤其是當精卵來源于夫妻之外的第三人時,則會出現子女生物學父親與社會學父親、生物學母親與孕育自己的母親,以及生物學父母與社會學父母的不同[34]。由于涉及主體范圍較廣且不同類型的“父母”均與所生子女存在聯系,導致認定子女法律意義上的父母成為難題,換言之,輔助生殖在賦予人們多種生育選擇的同時,也令原本簡單的家庭關系變得復雜化。從理論上而言,若根據精子、卵子的來源以及是否存在代孕進行分類,那么與所生子女存在聯系的父母可能不止一個,尤其是在母親身份的確認上爭議較大,具體情況如圖1-1[35]所示。

第二章輔助生殖親子關系認定的立法規定

第一節我國輔助生殖親子關系認定的規定

我國輔助生殖技術發展迅速,但是輔助生殖相關法律規范發展相對滯后,特別是在親子關系的認定方面。首先,從宏觀角度而言,我國并沒有專門規定輔助生殖親子關系的法律規范,僅具有規范與管理輔助生殖技術臨床運用的規范性文件,且較為分散。

其次,在具體內容方面,輔助生殖領域中與親子關系認定直接相關的規定較少,如果從不同層級的法律規范來看,主要包括以下規定。

第一,法律的有關規定。首先,《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)并沒有對輔助生殖下子女的法律地位做出規定,而實際上,“婚姻家庭編”建議稿曾規定了人工生育子女的法律地位,原本是該法的一大亮點,但《民法典》正式頒布時被刪去[44]。其次,《民法典》第1073條賦予父母、成年子女提起親子關系訴訟的主體資格,即對親子關系有異議且有正當理由的,父或者母可以請求確認或者否認親子關系;而成年子女如果對親子關系有異議且有正當理由的,可以向人民法院提起訴訟請求確認親子關系。此外,《民法典》還對輔助生殖技術涉及的醫學與科研活動做出相應的規定,即民法典第1009條規定,從事與人體胚胎相關的醫學活動應當遵守“法律、行政法規和國家有關規定”和倫理道德,不得損害公共利益。第二,司法解釋的有關規定。僅《民法典》婚姻家庭編解釋(一)第40條中對人工授精子女的法律地位做出規定,即夫妻雙方在婚姻關系存續期間一致同意以人工授精技術生育子女,所生子女應認定為夫妻雙方的婚生子女。這一規定與最高人民法院于1991年做出《關于夫妻關系存續期間以人工授精所生子女法律地位的復函》(以下簡稱《復函》內容一致。

第三章我國輔助生殖親子關系認定的實踐探索...........................18

第一節輔助生殖下親子關系類案件的特征.......................................18

一、樣本案例的選擇及總體特征.....................................18

二、相關案件的具體情況.............................20

第四章輔助生殖親子關系認定的現實困境及成因.............................................27

第一節輔助生殖親子關系認定中的困境...............................2

一、價值沖突難以平衡.......................................27

二、法律依據適用不足............................................29

第五章完善輔助生殖親子關系認定的構想................................34

第一節完善輔助生殖相關法律規范.............................................34

一、提升法律規范的立法層級.........................................35

二、建立法律規范間的銜接....................................35

第五章完善輔助生殖親子關系認定的構想

第一節完善輔助生殖相關法律規范

當前科技發展突飛猛進、日新月異,與此同時其對法律提出了更高的要求,即一方面要盡可能地平衡輔助生殖下各方主體的利益;另一方面盡可能地保障傳統倫理觀念與現代科技的融合。良法為善治之前提,為推進輔助生殖相關法律制度的優化與發展,有必要完善輔助生殖相關法律規范,規范并約束相關行為,這既是妥善解決輔助生殖下當事人之間的糾紛的迫切要求,也是適應技術與時代快速發展的必然選擇。

一、提升法律規范的立法層級

為規范我國輔助生殖技術運用并促進該法律制度發展,需對輔助生殖法律規范予以完善。具體而言,鑒于目前相關法律規范的法律位階偏低,難以全面且有效的規制輔助生殖領域中的問題,未來在時機成熟時有必要提高輔助生殖法律的立法層級,即制定高位階的《人類輔助生殖法》,替代已不適應我國人類輔助生殖技術治理需要的《人類輔助生殖技術管理辦法》[94]。從全球范圍內來看,針對相關技術應用的專門立法已成為一種趨勢,各國雖然在法律制定的進度上有所差異,但英國、德國、美國等域外國家已率先出臺了相應的特別法。相比之下,我國在輔助生殖技術領域的法律規制尚顯不足,目前僅停留在部門規章層面,尚未提升至行政法規或法律的高度。然而,隨著對該領域認知的不斷深化,特別是在當前輔助生殖問題日益凸顯的背景下,我國有必要跟上全球法律發展的步伐,推進該領域的專項立法,而該領域的法律規范需覆蓋人工生殖技術的核心內容,預先規劃并做好法律銜接,旨在構建一個系統化、層次分明的人工生殖技術規范體系。當然,此舉并非易事且目前代孕應否合法化仍存在爭議,因此在推進立法的過程中,必須做好充分的前期準備,建立系統的法律規范框架,從而更有效地回應社會爭議,推動輔助生殖法律制度的完善,確保輔助生殖技術的良性發展與社會福祉的同步提升。

結語

科技推動人類文明不斷向前進步,人類輔助生殖技術的誕生,為許多不孕不育的夫妻帶來了生育的希望,但是該項技術被廣泛應用的同時也在悄然改變著人類傳統的生育模式,對傳統倫理秩序和親子關系的認定構成了前所未有的挑戰。在傳統生育模式中,分娩與血緣密不可分,“分娩者為母”是一項基礎性原則,也是社會倫理和法律規范的重要基石,然而,輔助生殖技術的出現令其受到前所未有的沖擊。此外,輔助生殖技術在運用中漸趨成熟,而我國現行法律規范卻相對滯后,難以有效回應技術發展與社會變革下的實踐需求與社會需求,特別是輔助生殖下親子關系的認定難題。目前,我國立法尚未對上述問題做出明確規定,導致司法實踐中法院在處理相關案件時依據具體情況采取不同的認定標準,造成裁判標準不統一的問題,難以保障司法的權威性與統一性,也讓當事人陷入復雜的法律糾紛之中。

本文采取理論與實證相結合的方式,對輔助生殖技術下親子關系的認定問題開展研究。首先,梳理立法規定及司法現狀,并著重分析目前的司法裁判情況,分析法院的裁判依據以及認定標準,并且根據輔助生殖技術的類型分別展開敘述,以全面展現輔助生殖技術下親子關系認定的復雜性和多樣性。其次,歸納目前輔助生殖下親子關系認定中的困境,進而針對困境背后的成因進行分析,為解決現有問題提供方向與思路。最后,為有效化解實踐中的親子關系糾紛,本文在立足于實踐需求的基礎上,針對輔助生殖相關法律規范的完善以及親子關系認定的基本原則、具體規則提出了完善構想,以期推動認定標準的統一,平衡好各方主體的權益,從而推動該項技術的良性發展,讓輔助生殖惠及的范圍更廣泛,進一步構建更加和諧穩定的家庭關系與社會環境。

參考文獻(略)