代寫MBA論文范文:主播類型和產品創新類型對直播間創新產品購買意愿的交互影響探討

本文是一篇MBA論文,本研究通過探索不同主播類型和不同產品創新類型對消費者購買意愿的交互影響,不僅擴大了社交媒體購物環境下直播生態系統的研究范圍,還深化了對匹配理論及信任理論的認知與理解。

1緒論

1.1研究背景

1.1.1現實背景

隨著社交媒體的蓬勃發展,直播已成為中國企業不可或缺的營銷利器。隨著直播的日益流行,直播平臺(比如抖音、快手等)正迅速崛起為比傳統渠道更具吸引力、影響力和普及度的在線產品推廣舞臺,許多商家將其用作提升銷售的工具。據iResearch最新產業分析報告,2023年度中國直播電商產業生態總交易額突破4.9萬億元,其中用戶年均消費支出達8660元。在技術創新領域,虛擬主播作為新興要素深度融入直播業態,AI數字人技術賦能的總產業產值達3334.7億元,其核心業務規模突破205.2億元。預計2024年該領域總產業規模有望增至6402.7億元,核心業務板塊將突破480.6億元。由此可見,直播行業正迎來前所未有的發展機遇,無論是傳統行業還是新興行業,都在積極探索與直播的深度融合,以創造更多的商業價值。直播電商的一個顯著特點是主播與潛在消費者之間的實時互動溝通,主播通過分享商品信息或者個人經驗知識等為消費者提供信息支持或情感支持,直播通過其虛擬的實時互動傳播模式,增強了主播與消費者間的人際互動,進而發展成更密切的準社會關系[1],逐漸建立起消費者和主播之間的信任,從而對消費者行為產生了深遠影響。

當前,直播電商領域主要呈現兩種模式:一種是依賴關鍵意見領袖(KOL)或明星等名人主導的直播[4],品牌方聘請這些影響力人物在其專屬直播間內展示并銷售產品。然而,這種模式也面臨挑戰,名人可能因同時推廣眾多品牌而難以給予特定品牌足夠的關注與深度傳播,從而影響品牌認知度和體驗的深度塑造。此外,名人效應帶來的高額傭金成為品牌方的沉重負擔,尤其對于資源相對有限的中小型企業而言,難以持續承擔這一成本。鑒于此,直播行業孕育出了一種新興且日益重要的模式——品牌自建直播。品牌自建直播是指品牌內部員工在品牌的直播間展示和銷售產品[3]。這一模式賦予品牌直接掌控直播內容與氛圍的能力,旨在通過更個性化、針對性的互動體驗,深化品牌形象,提升用戶黏性,并有效緩解對外部網紅依賴所帶來的成本壓力。

1.2研究目的及意義

1.2.1研究目的

本研究綜合整理了國內外關于直播電商、產品創新類型、信任以及消費者購買意愿的相關文獻,旨在深入探討品牌如何適應并融入直播這一新興營銷渠道,尤其是關注品牌自建直播模式下不同主播類型和產品創新類型對購買意愿的交互影響。本研究的主要目標涵蓋以下兩個方面:

(1)探討不同類型主播、不同產品創新類型的影響機制。通過情境實驗模擬探究品牌自建直播間場景中推薦的不同創新產品(突破式創新產品和漸進式創新產品)和不同主播類型(企業主播和名人主播)對消費者購買意愿的交互作用。

(2)探索主播類型(企業主播和名人主播)和產品創新類型(突破式創新產品和漸進式創新產品)對購買意愿交互作用的中介機制,驗證信任(認知信任和情感信任)的中介效應。

1.2.2研究意義

直播電商業態的指數級增長催生了品牌自建直播這一新型營銷模式,本研究的理論價值與實踐意義主要體現在:

(1)理論意義

第一,相較于以往多集中于網紅主播單個群體的研究,本研究創新性地聚焦于品牌自建直播,對比品牌直播間兩種不同主播類型對消費者購買意愿的影響,從而拓寬了直播電商生態系統的研究視野。

第二,顯著拓展了直播電商場景下消費者購買決策機制的理論研究邊界。當前的研究大多聚焦于心流體驗理論、刺激-有機體反應-反應(SOR)框架以及臨場感知等視角,來構建影響消費者購買意愿的研究框架。前人關于匹配假說理論的研究主要集中于廣告代言人與產品之間的契合度關系,然而在直播電商語境下,關于主播類型和產品創新類型匹配機制的研究仍存在顯著空白。深入探究這一匹配關系不僅能夠闡釋匹配假說理論的核心內涵及其研究價值,還能拓展匹配假說理論的應用邊界。

2文獻綜述

2.1直播電商的相關研究

2.1.1直播電商的定義

直播電商是指依托視頻流媒體技術,由主播(包括品牌方或其委托的推廣人員)通過多維度商品呈現(涵蓋功能闡釋、場景應用及體驗模擬)與即時反饋機制相結合,引導消費者完成從認知到決策的全流程轉化,最終實現消費閉環的數字化營銷模式[15]。相較于傳統電商的靜態展示模式,直播電商呈現出四個核心特征:社會性、實時性、虛擬性和可視化。其一,在傳統電商平臺的運營模式下,消費者通常處于單向的信息接收環境,這種缺乏社會互動的情境特征使得購買決策主要依賴于產品本身的信息呈現。而直播過程中實時展示的社交線索,如觀眾人數、點贊量及銷售額等,營造了一種強烈的“社交存在感”[16],這種氛圍有效促進了消費者的從眾購買心理[17]。其二,在直播購物模式中,它所具備的實時互動性極大地縮短了消費者與主播之間的心理距離[18],不僅激發了消費者的歸屬感[19]與依戀情感[20],還顯著增強了他們對產品的購買意愿及品牌忠誠度[21]。比如實時滾動的彈幕功能優化了用戶的參與體驗 [22],同時由于在既定直播周期內,用戶需完成從信息識別到購買執行的全認知鏈條運作,這種時間壓力導致決策過程中的認知負荷倍增,進一步催化了沖動消費行為的產生。其三,直播購物作為非實體經濟,具有固有的虛擬性特征,消費者無法直接觸摸產品,只能依賴商品的圖像信息來感知產品,這種信息不對稱可能使消費者面臨風險,即“信息偏誤”或“信息不完全”[23]。為了緩解這種信息不對稱帶來的風險,直播購物平臺和主播們采取了多種措施。首先,他們通過提供詳細的產品介紹、使用演示和用戶評價來彌補消費者無法直接接觸產品的不足。許多主播會親自試用產品,展示其實際效果,以增加消費者的信任感。

2.2信任相關研究

2.2.1信任的定義

信任一直是社會心理學、社會學和經濟學等諸多領域關注和研究的重點[27]。隨著電子商務的普及,網絡交易環境的雙重特征——身份隱匿性與信息不對稱性,進一步強化了信任機制在電子商務活動中的重要性,因此國內外學者圍繞電子商務的信任問題展開了比較深入的研究。Pavlou(2003)從理論層面界定了電子市場環境下的信任概念,將其定義為在充滿不確定性的交易情境中,交易參與主體基于理性預期,對交易對方將履行特定交易義務的可能性所進行的主觀判斷與評估[28]。Gefen等人(2003)指出,在存在機會主義風險的各類經濟活動中,信任作為重要的影響要素對交易關系的維系具有決定性影響[29],電子商務中更是如此,因為在電商平臺信息有限,消費者無法判斷賣家是否值得信賴,所以信任是至關重要的。龐川等(2004)研究指出,商品交易中存在信息不對稱現象,商家通常比消費者掌握更多關于價格、質量及性能的關鍵信息,導致消費者處于弱勢地位,并可能引發對商家機會主義行為的擔憂[30],這種信任缺失直接影響電子商務交易的達成。研究表明,信任機制的建立能夠有效降低缺乏經驗的在線消費者所面臨的風險,并減少社會不確定性,進而影響消費者選擇特定賣家進行電子商務交易的決策。

2.2.2信任的維度

在營銷學領域,關于信任問題的探討經歷了從單維度到多維度的演變過程。早期研究主要采用單一維度框架,這一方法被廣泛應用于網絡虛擬環境、組織間關系以及個人與團體互動中的信任分析。然而,隨著理論研究的深化,學者們逐漸意識到單維視角的局限性,二維度、三維度甚至更多維維度的研究范式已成為主流,這不僅拓展了信任研究的理論邊界,也為實踐提供了更全面的分析工具。Strickland(1958)認為仁慈和可靠是買家在評價賣家時應該考慮的最重要因素,這兩個因素是信任來源的主要維度[31]。Mayer等人(1995)總結了現存的文獻并將感知到的信任信念分為三個維度,即能力、仁慈和誠信[32]。

3 理論基礎與研究假設 ......................... 18

3.1 理論基礎 .................................... 18

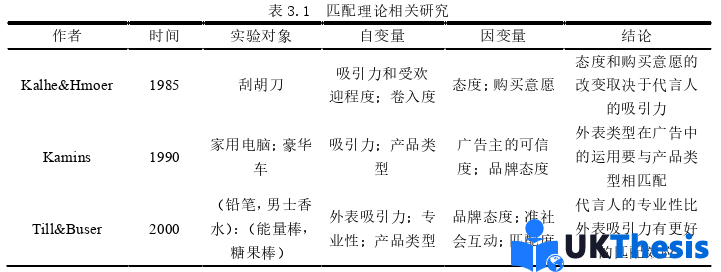

3.1.1 匹配假說理論 .................... 18

3.1.2 自我一致性理論 ..................... 19

4 實驗設計 ................................ 25

4.1 預實驗 ...................................... 25

4.1.1 實驗目的 .................................. 25

4.1.2 實驗設計 ............................. 25

5 結論與展望................................ 41

5.1 研究結論與討論 ......................... 41

5.1.1 主播類型和產品創新類型對消費者購買意愿的交互影響 .. 41

5.1.2 信任的中介作用 ............................ 42

4實驗設計

4.1預實驗

4.1.1實驗目的

預實驗旨在為正式實驗的材料選擇與設計提供科學依據,其核心目標是通過系統性操縱檢驗驗證實驗材料中漸進式創新產品與突破式創新產品在創新程度上的顯著差異,確保消費者能夠清晰區分兩類產品的創新屬性(如功能優化vs.技術突破)。同時,預實驗通過消費者感知評估,確認被試者能夠準確識別并區分兩類產品的創新特征,為正式實驗提供感知效度支持。在此基礎上,研究進一步篩選符合理論要求的實驗材料,并對產品描述、視覺呈現等細節進行優化,確保實驗刺激物在創新類型上的區分度滿足研究需求。

4.1.2實驗設計

本研究依據前人對創新產品的研究中選出了六款新產品(同類型產品各兩款,共三組)。根據對漸進式創新產品(INPs)和突破式創新產品(RNPs)的概念理解以及借鑒以往Kim等(2015)對創新產品評估的研究材料[94],選取筆記本、鼠標、手機各兩款作為實驗刺激物,其中漸進式創新產品與突破式創新產品三種中各一款,確保兩類產品在創新維度上具有顯著差異。漸進式創新產品聚焦功能優化(如筆記本續航提升),突破式創新產品則體現技術突破(如手機可折疊設計)。實驗材料設計嚴格遵循標準化原則:視覺呈現方面,統一圖片尺寸(800×600像素)、拍攝角度與背景;信息描述方面,采用統一模板說明產品功能,創新點描述控制在50字以內,避免主觀評價詞匯;品牌控制方面,使用虛構品牌名稱并統一標識設計,以排除現有品牌影響[90]。

5結論與展望

5.1研究結論與討論

本研究通過對主播類型、產品創新類型、認知信任、情感信任和消費者購買意愿相關文獻及資料的梳理與總結,提出研究模型及假設,設計兩組2×2情景實驗來進行假設檢驗,其中絕大部分被試年齡集中在20-40歲之間,且擁有高中及以上的學歷水平,具有3年以上品牌直播間的購物經歷,被試的選擇具備一定的實際意義。本文通過模擬不同情景下主播類型和產品創新類型匹配的品牌直播間推薦場景,深入探討了不同主播類型在促進消費者對品牌自建直播銷售新產品方面的作用機制,并在此基礎上進一步提出了主播類型與產品創新性的匹配效應,并驗證認知信任和情感信任在其中發揮的中介作用,得出的主要研究結論如下:

5.1.1主播類型和產品創新類型對消費者購買意愿的交互影響

本研究以匹配理論為基礎,通過實證研究發現:主播類型(企業主播vs.名人主播)和產品創新類型(突破式創新產品vs.漸進式創新產品)對消費者購買意愿之間存在顯著交互效應。觀看企業主播時,消費者對突破式創新產品的購買意愿顯著高于漸進式創新產品,這主要歸因于企業主播的專業資質與產品知識完備性等能夠有效降低消費者對突破性技術的感知風險。相反,觀看名人主播時,消費者對漸進式創新產品的購買意愿顯著優于突破式創新產品,這得益于名人主播的流量效應與用戶粘性等,能夠強化消費者對漸進式創新產品的價值認同綜上所述,本研究的理論研究結果與實際商業活動中的現象相互印證,充分證明了主播類型和產品創新類型的正確匹配有助于提高消費者對品牌直播間推介新產品的購買意愿。

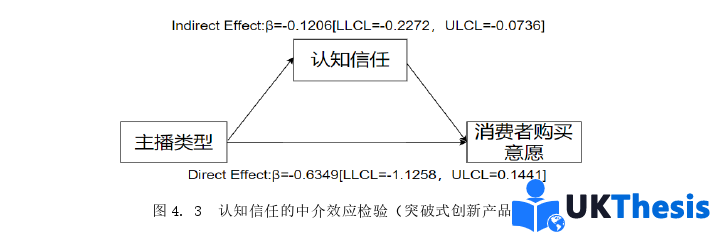

5.1.2信任的中介作用

根據實證分析結論可知,信任在名人主播與企業主播和突破式創新產品與漸進式創新產品對購買意愿的交互效應中發揮中介作用。首先,企業主播在直播中能夠激發消費者更高程度的認知信任,這種信任進而提升了消費者對突破式創新產品的購買意愿。相比之下,名人主播則更多地引發消費者的情感信任,提高消費者對漸進式創新產品的購買意愿。結合匹配理論,對消費者而言,人們更加期待獲得匹配一致的信息,當主播類型和產品創新類型兩者匹配一致時,能使消費者更容易與主播建立起相應的信任,進而提升購買意愿。相反,當主播和產品創新類型未能有效匹配時,會影響消費者對于主播信任的建立,最終抑制購買意愿。

參考文獻(略)