工商管理碩士論文 人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的影響研究 ——基于技術可供性中介作用

摘 要

伴隨著自然語言處理、機器學習、計算機視覺識別和人工智能等新興技術快速發展,人工智能客服成為企業和消費者溝通的重要載體。越來越多企業采用擬人化設計的人工智能客服以彌補其在處理復雜情境和情感交互方面不足。如何應用人工智能客服擬人化設計以增強消費者便捷感和接受度是企業關注重要現實智能服務管理問題。現有研究對人工智能客服、擬人化營銷、消費者接受意愿等問題展開探討,但對人工智能客服擬人化設計如何影響消費者行為的作用機制探討尚不充分。基于上述研究背景,文章圍繞三個研究問題進行探討:(1)人工智能客服擬人化特征如何影響消費者接受意愿?(2)技術可供性能否影響人工智能客服擬人化特征和消費者接受意愿之間關系?(3)服務便利能否在其中起到調節作用?文章基于擬人化營銷與技術可供性理論視角,采用扎根理論研究方法和實證研究方法,系統探討人工智能客服擬人化特征、技術可供性、服務便利及消費者接受意愿之間的關系。文章在相關文獻研究基礎上,通過深度訪談與網絡文本數據進行扎根理論分析,探究人工智能客服消費者接受意愿影響機理;借助SmartPLS 4.0數據分析軟件,通過對428份有效問卷數據分析,實證研究人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的直接影響,檢驗技術可供性的中介作用和服務便利的調節作用。研究結果表明:第一,人工智能客服擬人化特征顯著正向影響消費者接受意愿。第二,交互可供性和生成可供性在人工智能客服擬人化特征與消費者接受意愿之間發揮了顯著的中介作用。第三,服務便利性在人工智能客服擬人化特征與交互可供性間有顯著的負向調節作用。文章探析人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響機理,明晰技術可供性和服務便利在其中的作用機制。文章研究結論一方面豐富了人工智能客服擬人化營銷內在機制理論解釋,深化人工智能服務中消費者接受意愿相關研究,拓展技術可供性理論應用研究領域,為后續相關研究提供了新的理論視角和方向。另一方面,研究結論為人工智能客服系統設計提供了理論依據,為企業優化人工智能客服系統以提升智能服務績效提供了實踐指導。

Abstract

With the rapid advancement of emerging technologies such as natural languageprocessing, machine learning, computer vision, and artificial intelligence, AI-poweredcustomer service has become a crucial medium for communication betweenbusinesses and consumers. Increasingly, companies are adopting anthropomorphicdesigns for AI customer service systems to address their limitations in handlingcomplex scenarios and emotional interactions. How to leverage anthropomorphicdesign in AI customer service to enhance consumer convenience and acceptance hasbecome a significant and practical issue in intelligent service management. Althoughexisting research has explored topics such as AI customer service, anthropomorphicmarketing, and consumer acceptance intentions, the mechanisms through whichanthropomorphic design in AI customer service influences consumer behavior remainunderexplored.Based on the research context, this study addresses three core questions: (1) Howdo the anthropomorphic features of AI customer service influence consumers ’acceptance intentions? (2) Can technological affordances mediate the relationshipbetween the anthropomorphic features of AI customer service and consumers ’acceptance intentions? (3) Does service convenience serve as a moderating factor inthis relationship? Grounded in the theoretical perspectives of anthropomorphicmarketing and technological affordances, this study adopts a combined methodologyof grounded theory and empirical analysis to systematically investigate therelationships among the anthropomorphic features of AI customer service,technological affordances, service convenience, and consumers’ acceptanceintentions.Drawing on a comprehensive review of existing literature, the studyemploys grounded theory analysis based on in-depth interviews and online text data toexplore the mechanisms by which consumers’ acceptance intentions are influenced byAI customer service. Using SmartPLS 4.0 for data analysis, the study further analyzes428 valid survey responses to empirically examine the direct effects of AI customerservice’s anthropomorphic features on consumers’ acceptance intentions. It also teststhe mediating role of technological affordances and the moderating role of serviceconvenience.

The findings reveal three key insights: First, the anthropomorphic features of AIcustomer service significantly and positively influence consumers ’ acceptanceintentions. Second, interactive affordance and generative affordance serve assignificant mediators in the relationship between anthropomorphic features andconsumers ’ acceptance intentions. Third, service convenience exerts a significantnegative moderating effect on the relationship between anthropomorphic features andinteractive affordance.This study explores the mechanism by which anthropomorphic features of AIcustomer service influence consumer acceptance intentions, clarifying the roles oftechnological affordance and service convenience within this process. The findingscontribute to the theoretical understanding of the internal mechanisms underlyinganthropomorphic marketing in AI customer service, deepen research on consumeracceptance in intelligent services, and expand the application scope of technologicalaffordance theory, offering new theoretical perspectives and directions for futurestudies. Additionally, the research provides theoretical foundations for designing AIcustomer service systems and offers practical guidance for enterprises seeking tooptimize such systems to enhance the performance of intelligent 。

目錄

摘要

Abstract

第1章 緒論

第2章 理論基礎與文獻綜述

第3章 基于扎根理論的人工智能客服消費者接受意愿探索性研究

第4章 研究模型與研究假設

第5章 問卷設計與數據收集

第6章 數據分析與假設檢驗

第7章 研究結論與展望

參考文獻

附錄1 訪談提綱

附錄2 人工智能客服擬人化特征對

第 1 章 緒論

1.1 研究背景與研究意義

2024 年中國用戶使用智能客服場景分布圖

1.1.1 研究背景伴隨著自然語言處理、機器學習、計算機視覺識別和人工智能等新興技術快速發展,人工智能客服成為企業和消費者溝通的重要載體,被廣泛應用于各類服務場景。比如:金融企業應用智能客服開展投資顧問服務;酒店推出人工智能客服回復顧客投訴;網絡購物平臺使用人工智能客服幫助消費者推薦商品等。《新一代人工智能發展規劃》明確指出,2030 年我國將成為全球主要人工智能創新中心,并推動人工智能技術在服務業中的廣泛應用,為消費者和企業提供高效、智能的服務解決方案。目前,人工智能客服已逐漸替代傳統人工客服,成為全球眾多行業提高服務效率和降低服務成本的關鍵手段。人工智能客服行業市場規模迅速增長。艾媒咨詢研究數據顯示,2024 年中國用戶使用智能客服場景中,辦理話費查詢、套餐更換等手機業務的場景以 53.21%的占比位列第一;電商平臺購物位列第二;占比為 43.59%;物流信息查詢(40.81%)、辦理銀行業務(40.60%)和辦理違章等交通業務(34.83%)緊隨其后。人工智能客服是一種新興的智能化客戶服務系統。人工智能客服基于人工智能、自然語言處理、機器學習和語音識別等技術,以自動化的方式與用戶互動并提供問題解決方案(De Keyser 等, 2019;Chen 等, 2021)。人工智能客服與傳統人工客服主要有三個方面不同之處。第一,人工智能客服能夠 24 小時全天候運行,不受工作時長的限制,相較于人工客服更適用于處理大量的標準化、重復性任務。第二,人工智能客服通過機器學習和大數據分析客戶的購買歷史、瀏覽記錄和過往對話內容,可以在一定程度上為客戶提供個性化的服務,例如推薦產品、提供服務或定制化解決方案,但無法像人工客服一樣做到真正意義上的創造性思維和情境判斷。第三,人工智能客服無法像人工客服一樣在處理復雜問題時具有更高的靈活應變能力。為彌補人工智能客服的不足,人工智能客服的擬人化設計逐漸受到關注和重視。賦予人工智能客服類人特征,不僅能夠增強用戶體驗,還在一定程度上緩解消費者面對機械化技術服務時的排斥情緒。人工智能客服擬人化設計能否為企業創造實用價值,關鍵在于消費者對其接受程度。越來越多的企業在智能服務場景中逐漸引入擬人化設計的人工智能客服,期望通過優化消費者的交互體驗來提高其接受意愿。如何應用擬人化設計以增強消費者便捷感和接受意愿,已成為企業在智能服務管理中亟需解決的重要現實問題。現有研究對于人工智能客服擬人化特征對消費者服務消費者接受意愿的影響探討尚不充分。目前,關于人工智能客服研究集中在技術應用及其優化(Chaturvedi,2023;劉汝萍等,2024;周明升和張雯,2024),而對消費者與具有擬人化特征的人工智能客服互動過程中的心理及行為意向研究較為不足。雖然有少數研究指出,消費者在面對具有擬人化特征的人工智能客服時,會產生更強信任感和更高互動意愿(Katja,2021;鄧士昌等,2022),但對于不同類型消費者接受程度以及擬人化設計具體特征如何影響消費者決策過程,還缺乏深入研究。此外,現有研究多聚焦于人工智能客服的技術能力設計,如自然語言處理、機器學習等(Sharma,2021),而較少關注消費者如何感知和評估這些技術帶來的服務體驗。關于擬人化設計對消費者情感體驗和服務消費者接受意愿的具體影響機制尚未得到充分解釋。因此,深入研究人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響機制,能夠為企業優化客服系統以提升消費者體驗提供重要的理論支持。擬人化營銷理論強調通過賦予產品或服務類似人類的特征,能夠增強消費者的情感認同感和互動意愿,從而提升其對品牌的信任和忠誠度(汪濤等,2014;Huang 等,2022;王宇翔,2024)。人工智能客服擬人化設計通過自然的語言表達、語氣調整以及情感共鳴等方式,與消費者建立情感連接,從而有效減少用戶的陌生感和排斥心理,提升消費者對系統的接受度和信任感(Go 和 Sundar,2019; Wang 等,2021)。可供性理論為研究人工智能客服消費者接受意愿提供了新的視角,可彌補現有研究視角單一的缺陷。人工智能客服具有較高程度的人機交互性(De 等,2019)。在研究人工智能客服消費者接受意愿時,需要考慮消費者在人機交互過程中對技術可供性產生的感知。可供性理論被 Norman(1988)和 Zammuto等(2007)擴展至技術研究領域[88][125]。技術可供性理論能夠揭示人工智能客服的技術特性如何通過技術機制驅動消費者的接受行為,深化對人工智能客服擬人化特征影響消費者接受意愿路徑的理解(Zammuto 等,2007; Huang 和 Benbasat,2021)。因此,技術可供性可以彌補以往研究從技術感知易用性視角出發進行研究的不足。基于上述現實背景和理論研究缺口,本研究圍繞如下三個問題深入探討人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響機制。(1)人工智能客服擬人化特征如何影響消費者接受意愿?(2)技術可供性能否影響人工智能客服擬人化特征和消費者接受意愿之間關系?(3)服務便利能否在其中起到調節作用?1.1.2 研究意義1.理論意義第一,深化了對人工智能客服相關問題的研究。目前,國內外關于人工智能客 服 的 研 究 主 要 集 中 在 技 術 能 力 提 升 、 用 戶 體 驗 優 化 和 情 感 交 互 等 領 域(Diederich 等, 2022; 劉汝萍等,2024),但缺乏針對具體擬人化特征的實證研究。本研究基于擬人化營銷理論,深入探討了人工智能客服行為擬人化、溝通擬人化、角色擬人化特征如何提升消費者接受意愿,為人工智能客服管理提供理論支持。第二,拓展了技術可供性理論在人工智能領域的應用研究。技術可供性理論已被廣泛應用于信息系統和數字技術領域(Markus 和 Silver, 2008;馬鴻佳,2024),用于解釋技術特性與用戶行為之間的關系(Niskanen 等,2023)。然而,技術可供性在人工智能情境下的應用研究仍然不足。本研究結合人工智能客服情境,分析了擬人化特征影響交互可供性和生成可供性,從而拓展了技術可供性理論在智能服務領域的應用研究。第三,豐富了人工智能服務消費者接受意愿的相關研究。現有研究主要關注人工智能技術如何增強消費者體驗和滿意度(Huang 和 Rust, 2018; Adam 等,2021;吳繼飛等,2022),而針對人工智能客服消費者接受意愿的具體影響機制探討較少。本研究以擬人化特征為切入點,揭示了人工智能客服在消費者接受意愿形成過程中的關鍵作用,為相關理論研究提供了新的視角。第四,揭示了服務便利性在人工智能客服消費者接受意愿中的作用方式。服務便利性在傳統服務場景中已被證實是影響用戶體驗的重要因素(楊強和莊屹,2012;仇立,2020),但在人工智能服務場景中的調節作用尚未得到充分研究。本研究通過實證分析,明確了服務便利性如何影響人工智能客服擬人化設計對消費者接受意愿的作用,拓展服務便利相關理論研究。2.實踐意義第一,本研究有助于企業掌握實施人工智能客服擬人化營銷策略要訣。通過分析擬人化特征如何影響消費者的心理接受度與互動意愿,使企業能夠掌握人工智能客服擬人化營銷的關鍵。第二,本研究有助于幫助企業做好人工智能客服擬人化設計提升服務體驗和服務便利。明確不同擬人化特征如何影響消費者的接受意愿,以幫助企業根據消費者需求定制個性化人工智能客服體驗。第三,本研究有助于企業經營管理者理解人工智能客服技術可供性重要性。企業需要關注如何通過技術優化提高人工智能客服系統的響應能力、任務處理能力以及交互質量,從而使消費者感受到更高的便捷性。

1.2 研究目的與研究內容

1.2.1 研究目的本研究旨在系統探討人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的影響機制,具體研究目的包括以下三個方面:第一,探究技術可供性對人工智能客服接受意愿影響作用。以往有關消費者接受意愿的研究大多基于技術接受模型、計劃行為理論等框架進行探討(Venkatesh 和 Davis,2000;Verhagen 等,2014)。技術接受模型認為感知有用性、感知易用性及行為控制感能夠較好地解釋消費者的接受意愿(魯耀斌和徐紅梅,2006)。現有研究雖已使用可供性理論對人機交互領域的相關問題進行研究(Dong 和 Wang,2018;Lin 等; 2019),主要關注技術設計問題(Koroleva 和Kane, 2017)。以往研究中的可供性并不一定能夠適用于人工智能客服服務場景。本研究通過訪談數據、網絡文本數據進行扎根理論分析,識別出人工智能客服服務場景中的技術可供性影響作用,為有關人工智能客服服務場景中的研究提供了一個新的視角,為后續相關研究提供啟發。第二,探究人工智能客服擬人化特征維度。本研究通過梳理擬人化營銷理論觀點和現有相關文獻。應用扎根理論方法揭示人工智能客服擬人化特征的結構維度。擬人化營銷理論認為,通過賦予人工智能系統人類化的特征,可以提升消費者對系統的情感認同和互動意愿(Sundar, 2008)。擬人化設計能夠通過情感化的交流與反應增強用戶對人工智能系統的信任和參與感(Bickmore 和 Picard,2005)。但是,現有研究多集中于擬人化特征對用戶體驗的廣泛影響,缺乏對其具體構成要素的系統探討,本研究進一步細化了擬人化特征的具體維度,揭示其在人工智能客服服務中的具體表現和作用機制。第三,探究人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的影響機理。本研究探討人工智能客服擬人化特征如何影響消費者接受意愿,并識別技術可供性在其中的中介作用以及服務便利性的調節作用。擬人化特征被廣泛認為能夠提升消費者的情感認同和行為意圖(Leonardi 等, 2013;劉欣等,2021),但多數研究停留在對擬人化特征直接影響消費者行為意圖的作用分析上(Sundar, 2008),忽視了人工智能客服技術特性為用戶提供的行動可能性。本研究探討擬人化特征通過交互可供性與生成可供性影響消費者接受意愿的中介路徑,填補了擬人化設計與技術應用之間作用機理研究的空白。服務便利性是影響消費者感知價值和行為決策的重要因素(Berry,2002;吳永春,2020),但研究背景仍屬于傳統服務場景,并不完全適用于人工智能客服服務場景。通過構建模型與假設檢驗,本研究明確技術可供性與服務便利性在提升消費者接受意愿中的協同效應,深化對消費者行為影響機制的理解。

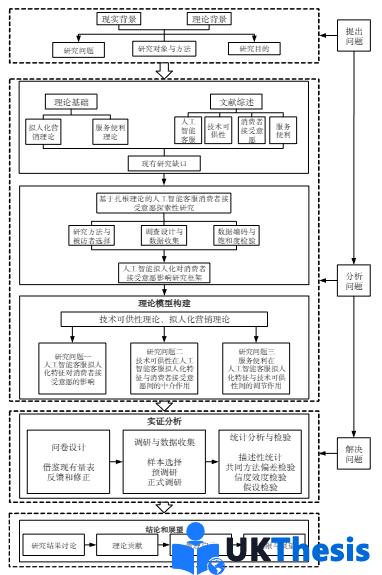

研究流程圖

1.2.2 研究內容

本研究在對國內外相關研究文獻梳理總結基礎上,依據擬人化營銷理論和技術可供性理論,采用扎根理論研究方法和實證研究方法,構建人工智能客服消費者接受意愿理論研究模型,探究人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響內在機理和邊界條件。本研究主要圍繞三個方面內容展開探討:第一,識別人工智能客服擬人化特征結構維度,為后續研究提供理論基礎。第二,探究人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的直接效應,實證檢驗人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的直接影響。第三,探究技術可供性和服務便利在其中的具體影響作用。本研究具體內容如下:第一章,緒論。根據目前人工智能客服應用的現實背景和理論背景,本章提出人工智能客服的擬人化特征對消費者接受意愿作用機制的研究問題,明確研究目的與研究意義,并進一步闡述清楚本文的主要研究內容以及在研究過程中將要采用的研究方法。第二章,理論基礎與文獻綜述。本章對人工智能客服、擬人化特征及消費者接受意愿等相關研究進行回顧與評述,對擬人化營銷理論和技術可供性理論主要觀點進行闡述,為后續的研究提供思考方向和理論支撐。第三章,基于扎根理論的人工智能客服消費者接受意愿探索性分析。本章運用扎根理論的研究方法探索人工智能擬人化特征、技術可供性、服務便利以及對消費者接受意愿的影響機理。通過扎根理論分析,挖掘關鍵人工智能擬人化特征與消費者接受意愿的內在邏輯關系,為理論構建和實證研究提供基礎支持。第四章,研究模型與假設構建。基于現有文獻研究和扎根理論探索性研究,確定研究假設,構建人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響的研究模型,以揭示人工智能客服消費者接受意愿具體影響路徑。第五章,問卷設計與數據收集。基于既有文獻的研究成果,結合人工智能客服的實際應用場景,本章設計了涵蓋人工智能客服擬人化特征、技術可供性、服務便利性和消費者接受意愿等研究變量的測量題項,并采用李克特 7 級量表進行量化測量。通過預調研收集數據并檢測研究量表測量題項的合理性,形成正式的調研問卷,為后續的實證分析奠定基礎。第六章,數據分析與假設檢驗。本章首先通過描述性統計分析了解有效調查樣本的基本特征,并進行信度和效度檢驗,以確保數據的可靠性和測量工具的科學性。隨后,運用 SmartPLS 4.0 數據分析軟件對研究數據進行分析,探討人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的直接效應,檢驗技術可供性在其中的中介效應和服務便利性在不同路徑上的調節效應,為假設驗證提供了充分的實證支持。第七章,研究結論與展望。本章對本文研究的主要結論進行概括和總結,進而歸納和闡述研究在理論層面的貢獻。此外,本章還對本文研究中的局限性進行說明,并對未來相關研究做出展望。

1.3 研究思路與研究方法

1.3.1 研究思路本研究基于“提出問題-分析問題-解決問題”的研究思路,圍繞人工智能客服如何影響消費者接受意愿的問題展開探討(如圖 1-2 所示)。首先,結合現實背景和理論背景,明確人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿影響機制研究問題及其內容。接著,通過文獻綜述、相關理論分析、扎根理論研究以及理論模型的構建和假設推導,對研究問題進行系統分析;隨后,進行調研設計、數據收集與統計分析,并對研究假設進行檢驗;最后,結合研究結果,總結理論貢獻和實踐啟示,并指出研究局限及未來發展方向。

1.3.2 研究方法、

本研究綜合運用文獻研究法、扎根理論分析法、問卷調查法等研究方法,確保研究具有科學性和嚴謹性。1.文獻研究法首先,本研究通過文獻研究法梳理了擬人化營銷理論和可供性理論,為本研究的理論框架提供了支撐。隨后,回顧了國內外關于人工智能客服、擬人化設計、消費者接受意愿等主題的相關文獻。在中國知網與 Web of Science 中以“人工智能客服”為關鍵詞檢索近幾年相關研究文獻,并探討該領域的最新動態和發展趨勢。其次,在文獻梳理分析的基礎上總結了當前人工智能服務領域的研究現狀與不足之處,明確本研究的重點方向。2.扎根理論分析法扎根理論分析法是一種自下而上的質性研究方法,旨在通過系統化的數據收集和分析,從實際數據中歸納出理論或概念。本研究采用扎根理論分析法,對人工智能客服消費者接受意愿進行探索性分析。在扎根理論分析過程中,前期調研階段面向人工智能客服用戶進行半結構化訪談,并搜集消費者對人工智能客服的網絡評論,獲取消費者對人工智能客服擬人化特征的真實感知。研究后期將收集到數據遵循經典扎根理論的研究流程進行開放式編碼、主軸編碼、選擇性編碼與理論飽和度檢驗,歸納出人工智能客服擬人化特征、消費者接受意愿、技術可供性、服務便利的核心要素,為后續量表設計提供理論支持。3.問卷調查法為獲取消費者對人工智能客服的真實感知與態度,本研究采用問卷調查法進行數據收集。問卷設計基于既有文獻的研究成果,結合人工智能客服的實際應用場景,涵蓋擬人化特征、服務便利性、交互可供性以及消費者接受意愿等研究變量。問卷通過線上與線下相結合的方式發放,線上問卷通過社交媒體和專業調研平臺分發,線下問卷則在消費者接觸人工智能客服的場景中收集。為了確保樣本的多樣性和代表性,本研究在不同年齡、職業及教育背景的群體中進行廣泛調查。最終收集的數據經過整理與篩選后,用于后續的描述性統計分析與假設檢驗。4.實證分析法采用 SPSS 26.0 與 SmartPLS 4.0 統計分析工具對預調研與正式調研的數據進行系統分析。首先,使用 SPSS 26.0 進行描述性統計分析,并進行信度分析,確保問卷數據的內部一致性,隨后進行共同方法偏差(CMV)檢驗,以確保數據的可靠性。運用 SmartPLS4.0 進行結構模型分析,分析信度和效度,利用路徑分析驗證研究假設,探討直接效應、中介效應和調節效應。通過實證分析,本研究確保了數據處理的科學性和結果的穩健性。

研究結論與展望7.1 研究結論本研究以擬人化營銷理論、技術可供性理論為理論基礎,從技術可供性的視角出發,通過扎根理論與實證分析構建并驗證了研究模型,系統探討了人工智能客服擬人化特征影響消費者接受意愿的作用機制。本研究探討了人工智能客服擬人化特征、技術可供性、服務便利與消費者接受意愿之間關系,提出研究假設并通過實證檢驗結果得出以下研究結論:第一,人工智能客服擬人化特征包括角色擬人化、溝通擬人化和行為擬人化三個特征。其中,人工智能客服角色擬人化通過情感回應和問題理解增強了用戶的情感體驗,人工智能客服溝通擬人化通過自然語言和友好的音色拉近了人與技術的距離,而人工智能客服行為擬人化則在個性化推薦和幫助提供方面顯著提升了消費者對服務的認同感。這些擬人化特征通過改善服務的互動性和流暢性,使消費者在與人工智能客服互動時獲得更高的滿意度和接受意愿。第二,人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿具有顯著的直接正向影響。人工智能客服擬人化特征能夠顯著增強了消費者接受意愿。角色擬人化、溝通擬人化以及行為擬人化使消費者感受到更加貼近人類的互動體驗,顯著增強了消費者對人工智能客服的接受意愿。這一研究結論驗證了擬人化設計在塑造積極消費者行為中的重要作用。第三,交互可供性與生成可供性在人工智能客服擬人化特征與消費者接受意愿之間的中介作用。人工智能客服擬人化特征顯著正向影響了交互可供性和生成可供性,這兩種可供性在人工智能客服擬人化特征與消費者接受意愿之間起到了中介作用。一方面,人工智能客服擬人化特征通過提升交互流暢性和直觀性,使消費者能夠更加自然地使用人工智能客服,增強了技術對消費者需求的適配性;另一方面,生成可供性則通過提升服務生成效率與解決方案精準性,進一步強化了消費者對人工智能客服接受意愿。人工智能客服擬人化特征能夠通過技術可供性增強消費者接受意愿。第四,服務便利在人工智能客服擬人化特征對交互可供性影響中起到了顯著的負向調節作用;而在人工智能客服擬人化特征對生成可供性的關系中,服務便利性未表現出顯著的調節作用。在人工智能服務情境中,過高的便利可能削弱消費者對擬人化特征在交互流暢性與直觀性提升方面的感知。消費者在決策過于便利的環境中可能忽略了擬人化特征所賦予的深度交互體驗;同時,這種簡化可能降低消費者對人工智能客服擬人化特征的感知程度。

7.2 理論貢獻與啟示

7.2.1 理論貢獻本研究主要對人工智能客服擬人化特征影響消費者接受意愿這一問題進行探究,為豐富人工智能客服相關理論做出如下貢獻:第一,本研究驗證了人工智能客服擬人化特征結構維度包括角色擬人化、溝通擬人化和行為擬人化。這一研究拓展了汪濤(2014)關于品牌擬人化特征維度研究,進一步佐證了擬人化設計在人工智能客服場景下的重要性。本研究不僅豐富了擬人化理論的應用領域,還為未來研究提供了更精細的分類框架,以探索不同類型的擬人化設計在消費者決策過程中的作用機制。第二,本研究檢驗了技術可供性在人工智能客服服務場景中的中介作用。本研究擴展了 Hassanein 和 Head(2007)關于技術功能與用戶感知結合對信任和依賴的促進作用的觀點,驗證了技術可供性在人工智能客服服務場景中的中介作用。其中,交互可供性提升了消費者的使用便捷度和交互體驗,而生成可供性則增強了用戶對客服系統的信任和依賴,表明技術功能與用戶感知的結合是提升用戶信任和依賴的核心路徑(Hassanein 和 Head, 2007)。本研究采用可供性理論代替傳統技術接受模型(Venkatesh,2003),并通過實證分析驗證了可供性理論在智能服務領域的適用性,為技術可供性理論在智能服務領域的應用提供了支持。第三,本研究驗證了服務便利在人工智能擬人化特征與交互可供性關系中的調節作用。本研究發現服務便利性在交互可供性路徑上具有顯著的負向調節效應,而在生成可供性路徑尚未達到顯著水平。這揭示了不同便利情境下人工智能客服擬人化特征與技術可供性的交互影響,為豐富智能服務便利相關研究做出一定貢獻。7.2.2 實踐啟示第一,人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿具有顯著的正向影響,這為企業優化人工智能客服設計提供了重要參考。首先,在角色擬人化方面,企業可以賦予人工智能客服獨特的人格特征,設計高度逼真的客服虛擬形象,增強擬人化效果。企業可以采用 Transformer-based 多模態模型,實現智能客服從用戶輸入的語音語調、表情識別等多種信號中提取意圖,生成更自然的回應(楊斌,2024)。其次,在溝通擬人化方面,采用神經網絡語音合成模型生成擬人化語音,并在語音輸出中增加情感識別組件,增強用戶體驗(潘孝勤等,2021)。最后,在行為擬人化方面,建議融合推薦系統中的協同過濾與深度學習推薦模型,動態調整客服的推薦內容,實現智能客服的個性化推薦,提升服務的相關性與用戶滿意度。第二,交互可供性和生成可供性在人工智能客服擬人化特征與消費者接受意愿之間發揮了中介作用。在交互可供性方面,企業應注重對人工智能客服的多輪對話管理能力進行優化,通過構建對話生成模型,確保連續對話的上下文語義理解能力,以實現對復雜用戶語境的動態捕捉和語義聯想。在生成可供性方面,企業可通過建立基于動態知識圖譜的數據管理系統,實時更新與用戶需求相關的信息,提升客服的知識可擴展性和響應準確性。第三,服務便利性對人工智能客服擬人化特征與交互可供性關系具有顯著的負向調節作用,而在生成可供性上的調節效應不顯著。這表明企業在不同智能服務便利情境下,應采取差異化的設計策略。在低服務便利情境下,企業應優先優化人工智能客服多模態情感分析模型識別用戶的情感狀態,并實時調整語言、語氣和回復策略(潘燁等,2025)。在角色擬人化方面,人工智能客服可以通過模擬人類的情緒反應和個性化互動;在溝通擬人化方面,可優化語言表達的親和力與自然性;在行為擬人化方面,人工智能客服應更加主動地預測消費者需求。在低擬人化情境下,應用低延遲對話生成模型,以提高客服響應速度和對話流暢性,增強對復雜問題的理解與解決能力,整合任務分配算法,優化客服資源動態調度,在多任務處理場景下為消費者提供快速、簡潔的解決方案。

7.3 研究不足與展望

盡管本研究嚴格遵循現有的學術規范,力求確保研究的科學性和嚴謹性,但由于個人研究水平及多方面的客觀限制,研究仍存在一些不足,未來的研究可以在以下幾個方面進行深入探討:第一,本研究數據采集主要針對人工智能客服在網購、電話客服和語音助手等場景中的使用情況,分析其擬人化特征的應用。但除電商平臺外,許多其他行業如酒店、旅游業也在廣泛應用人工智能客服。未來的研究可以擴展研究范圍,探討不同行業中的人工智能客服擬人化設計對消費者接受意愿的影響差異,分析這些差異是否會影響消費者的行為決策,從而進一步豐富研究結論。第二,本研究主要探討了人工智能客服擬人化特征對消費者接受意愿的正面影響,而對于擬人化水平差異可能引發的恐怖谷效應及其對消費者接受意愿的負面影響探討缺乏探討。后續研究可以進一步探討人工智能客服擬人化水平的高低對接受意愿的影響機制。第三,本研究主要采用問卷調查法,盡管能夠較為高效地收集數據,但在動態情境中的因果關系探討方面有所不足。未來可引入情景實驗法,通過模擬真實交互場景,進一步驗證人工智能客服擬人化水平和生成可供性在不同情境中的具體影響,增強研究結論的情境適用性和解釋力。

參考文獻[1] AAGJA J P, MAMMEN T, SARASWAT A. Validating service convenience scale andprofiling customers: A study in the Indian retail context [J]. Vikalpa, 2011, 36(4): 25-50.[2] AAKER D. Aaker’s brand equity model [J]. European Institute for Brand Management,2009.[3] AGGARWAL P, MCGILL A L. Is that car smiling at me? Schema congruity as a basis for evaluating anthropomorphized products [J]. Journal of consumer research, 2007,34(4): 468-79.[4] ALHAMMADI M. Optimising Customer Service Delivery and Response Time throughAI-Enhanced Chatbots in Facilities Management-A Mixed-Methods Research [J]. American Journal of Smart Technology and Solutions, 2023, 2(2): 43-54.[5] AMEEN N, TARHINI A, REPPEL A, et al. Customer experiences in the age of artificial intelligence [J]. Computers in human behavior, 2021, 114: 106548.[6] ARAUJO T. Living up to the chatbot hype: The influence of anthropomorphic designcues and communicative agency framing on conversational agent and company perceptions [J]. Computers in human behavior, 2018, 85: 183-9.[7] BAO Y, GONG W, YANG K. A literature review of human–AI synergy in decisionmaking: From the perspective of affordance actualization theory [J]. Systems, 2023,11(9): 442.[8] BARNARD Y, BRADLEY M D, HODGSON F, et al. Learning to use new technologies by older adults: Perceived difficulties, experimentation behaviour and usability [J].Computers in Human Behavior, 2013, 29(4): 1715-24.[9] BERRY L L, SEIDERS K, GREWAL D. Understanding Service Convenience [J]. Journal of Marketing, 2002, 66(3): 1-17.[10] BHATTACHERJEE A. Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model [J]. MIS Quarterly, 2001, 25(3): 351-70.[11] BLUT M, WANG C, WüNDERLICH N V, et al. Understanding anthropomorphism in service provision: a meta-analysis of physical robots, chatbots, and other AI [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2021, 49: 632-58.[12] BOYLE P J, LATHROP E S, KIM H. Store brand vs. national brand ness to pay≠ willingness to accept [J]. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2021, 31(4): 563-79.[13] BREAZEAL C. Emotion and sociable humanoid robots [J]. International journal of human-computer studies, 2003, 59(1-2): 119-55.[14] CAI Y-J, WANG Y, ZHANG J. Enhancing e-platform business by customer servicesystems: a multi-methodological case study on Ali Wangwang instant message’s impacts on TaoBao [J]. Annals of Operations Research, 2020, 291(1): 59-81.[15] CARR M. Technological Affordance, Social Practice and Learning Narratives in an Early Childhood Setting [J]. International Journal of Technology and Design Education,2000, 10(1): 61-80.[16] CHARMAZ K. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis [M]. sage, 2006.[17] CHATURVEDI R, VERMA S. Opportunities and challenges of AI-driven customer service [J]. Artificial Intelligence in customer service: The next frontier for personalizedengagement, 2023: 33-71.[18] CHEN J, LI M, HAM J. Different dimensions of anthropomorphic design cues: Howvisual appearance and conversational style influence users’ information disclosure tendency towards chatbots [J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2024, 190: 103320.[19] CHEN J-S, LE T-T-Y, FLORENCE D. Usability and responsiveness of artificial intelligence chatbot on online customer experience in e-retailing [J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2021, 49(11): 1512-31.[20] CHIANG A-H, TRIMI S, LO Y-J. Emotion and service quality of anthropomorphic robots [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 177: 121550.[21] CHUNG M, KO E, JOUNG H, et al. Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands [J]. Journal of Business Research, 2020, 117: 587-95.[22] DAI H, SALAM A F. Does service convenience matter? An empirical assessment ofservice quality, service convenience and exchange relationship in electronic mediatedenvironment [J]. Electronic Markets, 2014, 24(4): 269-84.[23] DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J]. MIS quarterly, 1989: 319-40.[24] DELBAERE M, MCQUARRIE E F, PHILLIPS B J. Personification in Advertising[J]. Journal of Advertising, 2011, 40(1): 121-30.[25] DEMIR P, SANDIK?I M, DEMIR E, et al. The impact of response tnce and spatial compatibility effects in human and object interactions [J]. British Journal of Psychology, 2024, 115(4): 787-808.[26] DONG X, WANG T. Social tie formation in Chinese online social commerce: The role of IT affordances [J]. International Journal of Information Management, 2018, 42:49-64.[27] DOWNES E J, MCMILLAN S J. Defining interactivity: A qualitative identification of key dimensions [J]. New media & society, 2000, 2(2): 157-79.[28] EPLEY N, WAYTZ A, CACIOPPO J T. On seeing human: a three-factor theory ofanthropomorphism [J]. Psychological review, 2007, 114(4): 864.[29] FAKHIMI A, GARRY T, BIGGEMANN S. The effects of anthropomorphised virtual conversational assistants on consumer engagement and trust during service encounters[J]. Australasian Marketing Journal, 2023, 31(4): 314-324.[30] FANG S, HAN X, CHEN S. The Impact of Tourist–Robot Interaction on Tourist Engagement in the Hospitality Industry: A Mixed-Method Study[J]. Cornell HospitalityQuarterly, 2023, 64(2): 246-266.[31] FAYARD A-L, WEEKS J. Affordances for practice [J]. Information and Organization,2014, 24(4): 236-49.[32] GAVER W W. Technology affordances; proceedings of the Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, F, 1991 [C].[33] GEDDAM S M, NETHRAVATHI N, HUSSIAN A A. Understanding AI Adoption: The Mediating Role of Attitude in User Acceptance [J]. Journal of Informatics Education and Research, 2024, 4(2).[34] GEFEN D, KARAHANNA E, STRAUB D W. Trust and TAM in Online Shopping:An Integrated Model [J]. MIS Quarterly, 2003, 27(1): 51-90.[35] GHAZWANI S, VAN ESCH P, CUI Y, et al. Artificial intelligence, financial anxietyand cashier-less checkouts: a Saudi Arabian perspective [J]. International Journal ofBank Marketing, 2022, 40(6): 1200-16.[36] GIBSON J J. The theory of affordances [J]. Perceiving, acting, and knowing: Towardan ecological psychology, 1977, 67-82.[37] GREENO J G. Gibson's affordances [J]. Psychological Review, 1994, 2(101): 336–42.[38] GROOT C H D Z. Transforming the designer's understanding of the object: with special reference to black-box technologies (BL) [J]. 2000.[39] GUO Y-M, NG W-L, HAO F, et al. Trust in Virtual Interaction: The Role 。