國際商管理論文范文代寫:跨境電商發展對我國出口農產品轉換的影響探討

本文是一篇國際商務管理論文,本文首先回顧了相關文獻,對跨境電商發展影響我國出口農產品轉換的作用機制進行了理論分析,并在此基礎上提出了研究假設。然后計算了2019-2023年6個國家的跨境電商發展,并基于相同區間下我國對6個國家24類農產品的出口數據為測度得到出口農產品總轉換率,最后實證檢驗了跨境電商發展與出口農產品總轉換率的關系。

第1章緒論

1.1研究背景與研究意義

1.1.1研究背景

跨境電商是以科技創新為驅動,積極運用新技術、適應新趨勢、培育新動能的外貿新業態新模式,是當前國際貿易發展的重要趨勢。2024年6月,商務部印發了《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。文件指出,要大力支持跨境電商賦能產業發展,鼓勵傳統外貿與跨境電商平臺合作,帶動更多優勢產品出口;積極推動跨境電商海外倉高質量發展,深入參與電子單證、無紙貿易、電子交易等方面的國際標準與規則制定,不斷增強參與多邊機制談判和國際交流合作的能力。據中國海關統計,2023年,我國跨境電商進出口2.37萬億元人民幣,比2022年增長15.3%,占同期我國貨物貿易進出口總值的5.7%,比重提升0.8個百分點。其中,出口約1.84萬億元,增長20.2%,占同期我國出口總值的7.7%;進口約5335.2億元,增長1.1%,占同期我國進口總值的3%。相比傳統的國際貿易,跨境電商具有交易成本較低、交易手續簡單、方便易上手等優點,已經成為我國外貿發展的有生力量。

2023年4月,國務院辦公廳發布了《關于推動外貿穩規模優結構的意見》,強調要支持高附加值產品的出口,促進資源優化配置,推動外貿結構促穩增質。產品轉換不僅是脫離產品出口的低端舒適區,解決產品升級乏力窘境的有力舉措(呂越和鄧利靜,2020)[1];而且也是提高出口產品質量,應對外部沖擊,提升我國在全球價值鏈中地位的重要保障(韓超和桑瑞聰,2018)[2]。一方面,跨境電商平臺發展導致企業的固定成本和可變成本降低,企業出口產品門檻的下降,企業出口產品范圍擴展;另一方面,跨境電商的“普惠性”和“無邊界”特征導致市場競爭環境發生變化,越來越多的國家和企業加入到統一大市場中,良性競爭倒逼企業調整出口產品范圍,顯著提升了企業的出口產品轉換率及出口產品質量,促進了企業內部資源的優化配置(李小平和余娟娟,2023)[3]。因此,跨境電商作為拉動我國外貿高質量發展的新業態新模式,能夠為我國外貿提質增效助力。

1.2文獻綜述

1.2.1跨境電商相關的研究

1.2.1.1關于跨境電商對國際貿易影響的研究

目前,學術界已經有諸多的文獻研究跨境電商對國際貿易的影響。早期的文獻主要關注電子商務對出口貿易的影響。電商平臺的發展帶來了搜索成本的降低,大大減輕了地理距離對貿易的影響,同時由于電子商務不容易受到“超級明星”企業的控制,有助于維持市場的競爭性(Lendle et al.,2013)[4]。具體而言,電商平臺發展帶來的成本下降主要是通過提高生產效率、交易匹配效率和降低出口門檻三條路徑促進企業出口貿易增長的(岳云嵩等,2018)[5]。后來隨著跨境電商的快速發展,學者們開始關注跨境電商對傳統貿易成本的影響,研究發現跨境電商通過降低貿易中的搜尋成本和跨境物流成本,大幅降低了傳統國際貿易的固定成本和可變成本(Lendle et al.,2016;鞠雪楠和趙宣凱,2020;張洪勝和潘鋼健,2021)[6][7][8]。在此基礎上,最新文獻開始研究跨境電商對國際貿易規模和結構的影響。由于不同機構公布的跨境電商統計數據存在巨大差異,跨境電商對進出口貿易的促進作用很難準確衡量,跨境電商促進貿易增長的作用機制則更難以分析。基于此,學者們分別從國家和企業層面出發,構建起相關模型研究跨境電商對出口貿易規模和結構的影響。一些學者指出,跨境電商通過擴展邊際和集約邊際(馬述忠等,2021)擴大了中國出口產品的規模[9],對國際貿易具有“降成本”和“提效率”的多重影響效應(周寶玉,2024)[10];還有學者將研究視角聚焦于出口貿易結構上,同樣以《CBEC清單》的數據為基礎,研究了跨境電商對企業出口產品轉換的影響,發現跨境電商提升了企業出口產品的轉換率,尤其是提升了出口新增產品數量,且這種轉換率的提高也提升了企業的資源配置效應(李小平,2021;楊穎,2023)[3][72]。

第2章理論基礎與機制分析

2.1相關概念

2.1.1跨境電商的概念界定

跨境電商主要指利用跨境電商平臺開展跨境業務的市場主體以及跨境業務的主要環節。國外相關研究明確指出,跨境電商是電子商務一種更高級的應用形式,分屬不同國家和地區的貿易雙方通過使用以互聯網為代表的信息技術搭建的平臺完成交易(Xiaojun Liu,2015)。交易過程中涉及到的國際支付、稅收通關、國際運輸及運輸保險等環節構成了與傳統電商的區別。國內相關研究指出,跨境電商是一種新型的貿易方式,依靠互聯網和國際物流(來有為,王開前2014)[73],既涉及出口電商,也涉及進口電商(鄂立彬,劉智勇2014)[74]。王健(2015)則在他的著作中對跨境電商涉及到的物流與支付新模式、跨境網絡零售業務的分類和流程以及跨境B2B業務新的發展等內容進行了描述與剖析,這些內容基本涵蓋了跨境電商的主要環節,勾勒出了跨境電商概念的簡要雛形。從文獻梳理中可以看出,跨境電商是國內電子商務的延伸和發展,最直觀差異在于交易雙方分屬不同關境,由此帶來支付、物流、通關、稅收等交易環節的差異,但信息技術的發展一定程度上消除了部分差異給貿易帶來的影響。

因此,本文嘗試給出跨境電商的概念如下,跨境電商是指分屬不同關境企業或個人,利用互聯網平臺完成貿易的撮合,繼而完成資金結算、貨物和服務交割的一種國際貿易方式。需要說明的是,囿于服務貿易的數據很難獲得,后文的分析主要討論貨物貿易。再者,本文研究主要是基于博研產業研究院的跨境電商數據,因而只考慮我國對目的國的跨境電商出口,并用其占我國對目的國總出口額的比重代表后文的跨境電商發展程度。

2.2理論基礎

2.2.1比較優勢理論

比較優勢理論是國際貿易理論的基石。古典經濟學家大衛·李嘉圖提出的比較優勢理論認為,商品的生產成本與價格差別是由國家間的技術發展程度所決定的,因此產生了各國在不同產品上的比較優勢[85]。但是,赫克歇爾、俄林等人卻認為,比較優勢的形成除了取決于其自身的技術發展程度之外,還取決于各種生產要素之間的差別。這些生產要素主要包括自然資源、資金、勞動力和技術等,它們之間的比例差異塑造了一國產品的比較優勢,影響著一國產品的出口競爭力。由于李嘉圖、赫克歇爾和俄林的理論都將技術與資源視為天生的生產條件,故稱之為外生比較優勢理論

但是,后來又有不少學者對傳統比較優勢理論進行了拓展。他們引進了“規模經濟”、“技術差異”等新的觀念,并在此基礎上提出了內生比較優勢理論。克魯格曼與赫爾普曼等人著重研究了市場擴展對企業規模所產生的效應,并探討了這些效應是如何降低生產成本、提高生產效率的。而多勒爾則對規模經濟效應產生了質疑。他認為對于產業間貿易和要素稟賦差異較大的國家而言,利用規模經濟解釋一國的比較優勢存在著局限性,技術差異才是導致發達國家專業化程度加深的重要原因。

綜上所述,比較優勢理論為本文的研究提供了堅實的理論基礎。在外生比較優勢理論的視角下,盡管不同國家和地區在自然資源、資金、勞動力成本及生產技術等方面存在差異,但是跨境電商的發展縮小了這一差異。因此,我國可以利用跨境電商平臺,發揮自身農產品的特色和優勢,將具有比較優勢的農產品推向國際市場,從而促進出口農產品轉換。

第3章跨境電商發展與我國出口農產品轉換的測算及現狀分析.......................20

3.1跨境電商發展現狀分析.................................20

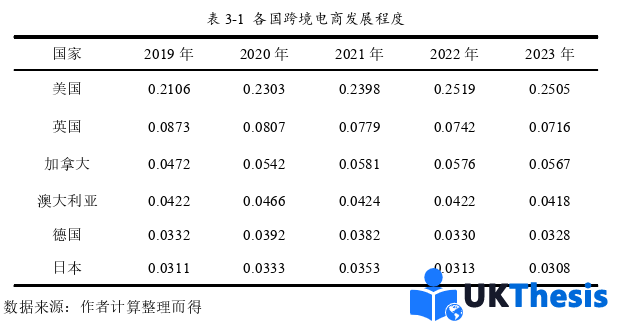

3.1.1各國跨境電商發展程度比較分析........................20

3.1.2中國跨境電商總體情況................................22

第4章實證分析........................................29

4.1模型設定與變量解釋說明.......................29

4.1.1數據來源與處理.......................29

4.1.2變量選取................................29

第5章結論與政策建議.................................40

5.1研究結論........................................40

5.2政策建議.............................40

第4章實證分析

4.1模型設定與變量解釋說明

4.1.1數據來源與處理

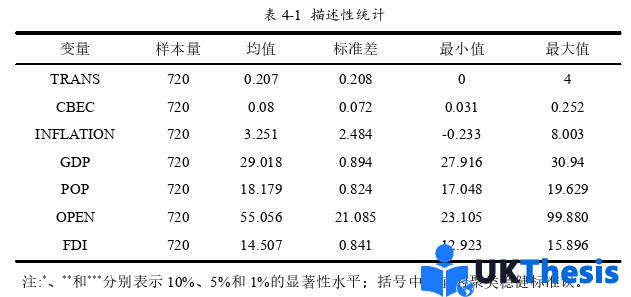

本文研究主要用到2019年—2023年博研產業研究院、UN comtrade數據庫、世界銀行數據庫、世界知識產權組織數據庫、CEPⅡ-BACI數據庫和國家統計局等數據。鑒于數據可獲得性,本文選用從博研產業研究院獲取的我國在2019-2023年對英國、美國、德國、日本、澳大利亞和加拿大這6個國家的跨境電商出口數據對各國的跨境電商發展程度展開研究。

在數據處理方面,對部分國家某個年份缺失的數據采用Stata17.0進行線性插值補齊,并通過excel將被解釋變量、解釋變量以及控制變量進行合并整理,最后得到6個國家分24類農產品的720個觀測數據,并利用Stata17.0進行分析。

4.1.2變量選取

被解釋變量:出口農產品總轉換率(TRANS)。參考李小平(2021)等人的方法,利用UNcomtrade數據庫中HS6位編碼下我國對目的國出口24類農產品種類的變化進行計算測得。具體計算過程和公式詳見第三章。

核心解釋變量:跨境電商發展程度(CBEC)用中國對目的國的跨境電商出口額占其總出口額的比重來衡量。為了便于計算,本文對所獲取的出口額數據進行取對數處理。

中介變量:創新能力(INNOVATION)用世界知識產權組織數據庫中的全球創新指數GII來衡量。

第5章結論與政策建議

5.1研究結論

本文首先回顧了相關文獻,對跨境電商發展影響我國出口農產品轉換的作用機制進行了理論分析,并在此基礎上提出了研究假設。然后計算了2019-2023年6個國家的跨境電商發展,并基于相同區間下我國對6個國家24類農產品的出口數據為測度得到出口農產品總轉換率,最后實證檢驗了跨境電商發展與出口農產品總轉換率的關系。最終得出以下五個結論:

(1)各國跨境電商發展程度有所差異。從平均值來看,美國、英國的跨境電商發展程度最高;澳大利亞、加拿大次之;德國、日本最低。從時間維度來看,美國在2019-2023年間的跨境電商發展程度增速最快,且一直呈上升趨勢。

(2)跨境電商發展對于我國出口農產品轉換具有顯著的促進作用。本文基于海關HS6位編碼,從24類農產品角度,測度和分析中國出口農產品總轉換率的變化情況。隨著各國跨境電商發展程度的提高,我國對英國、美國、德國、日本、澳大利亞、加拿大這6個國家的出口農產品總轉換率不斷上升,說明跨境電商發展對于我國出口農產品轉換具有顯著的促進作用。

(3)跨境電商發展可以通過提高創新能力降低企業生產成本,幫助企業更好的應對市場需求,提高出口農產品附加值,促進我國出口農產品轉換。

(4)擴展邊際對于跨境電商發展促進我國出口農產品轉換具有正向調節作用。隨著跨境電商的發展,我國出口農產品轉換,拓寬了農產品的海外市場布局。

(5)法治制度距離對于跨境電商發展促進我國出口農產品轉換具有正向調節作用。基于“強效制度”尋求動機,我國農產品通過跨境電商平臺不斷走出國門,出口到法治制度更為完善的發達國家市場,實現了我國出口農產品的轉換。

(6)跨境電商發展程度的提高對出口農產品轉換存在異質性影響。跨境電商發展對I類動物產品、II類植物產品、IV類食品飲料及其煙草制品、高度發達型農業國和發達但規模較小型農業國的出口都具有顯著的促進作用。

參考文獻(略)