博士論文題目代寫:關(guān)鍵少數(shù)特殊行為與上市公司違規(guī)思考

本文是一篇博士論文范文,本文在梳理既有國內(nèi)外文獻和相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國上市公司違規(guī)行為、違規(guī)監(jiān)管和三類關(guān)鍵少數(shù)特殊行為的現(xiàn)實狀況,基于水平代理沖突框架,從關(guān)鍵少數(shù)特殊行為視角出發(fā),探究三類關(guān)鍵少數(shù)特殊行為對上市公司違規(guī)行為的信號效應(yīng),即管理層非正常離職行為、實際控制人超額委派董事行為及控股股東自用型股權(quán)質(zhì)押行為的違規(guī)信號效應(yīng)。

第1章 緒論

1.1 研究背景與研究意義

1.1.1 研究背景與動機

繁榮的證券市場對于保證一個國家經(jīng)濟的健康發(fā)展至關(guān)重要(Rajan和Zingales,1999;Johnson等,2000),而證券市場的繁榮又有賴于對外部投資者良好的保護,這已經(jīng)是被發(fā)達國家成熟股票市場實踐證明的一條重要規(guī)律。2024年4月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(簡稱新“國九條”),該指導(dǎo)性文件亦明確指出,要實現(xiàn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo),首要任務(wù)就是促使“投資者保護的制度機制更加完善”。遺憾的是,中國股票市場經(jīng)過30多年的建設(shè)和發(fā)展,雖然取得了巨大的成就,但在投資者保護方面卻始終差強人意,花樣繁多以及層出不窮的違法違規(guī)問題嚴(yán)重地?fù)p害了投資者利益,極大地打擊和動搖了投資者信心,增大了金融市場的脆弱性。事實上,投資者保護問題并不是沒有引起監(jiān)管部門的重視,也不能說處罰力度不足,尤其是2019年新修訂的《證券法》極大地提高了對各類市場主體違法違規(guī)行為的法律責(zé)任和懲處力度。然而,從這幾年的實際情況看,損害投資者利益的違法違規(guī)問題仍然屢禁不止。統(tǒng)計顯示,2022年,在5066家上市公司中共有1072家上市公司發(fā)生違規(guī)行為,占比21.16%,同比增長2.9%,而違規(guī)次數(shù)更多達2616次,同比增長12.03%1,這種狀況多少有些出乎監(jiān)管部門和業(yè)界的預(yù)料。

在本文看來,提升監(jiān)管有效性的關(guān)鍵可能不完全在于單純加大監(jiān)管力度這樣簡單,更重要的是對監(jiān)管模式和理念進行必要的反思和優(yōu)化,正本清源,確保監(jiān)管能夠回歸其本位。事實上,監(jiān)管本身也并非力度越大越嚴(yán)越好,正所謂“水至清則無魚”,過度嚴(yán)苛的監(jiān)管反而會抑制市場活力。而從監(jiān)管模式和理念上看,當(dāng)下中國股市總體上屬于“事后”追責(zé)式的監(jiān)管模式,即事后監(jiān)管。這種監(jiān)管模式類似于法庭執(zhí)法,遵循的是“懲前毖后”的監(jiān)管理念,其只能在有害行為發(fā)生之后才能發(fā)揮應(yīng)有的作用,但此時投資者已經(jīng)付出了慘痛代價。正如La Porta等(2006)所指出的,以投資者權(quán)益損失為代價的事后監(jiān)管模式本質(zhì)上即是低效甚至是無效的。另外,從更深層面講,監(jiān)管畢竟不是法庭執(zhí)法,法庭執(zhí)法只能是事后執(zhí)法,而不能在事前、事中介入,但監(jiān)管則不同,它包括事后監(jiān)管,還包括事前和事中監(jiān)管,這才是監(jiān)管的本質(zhì)所在。然而,從目前的監(jiān)管狀況來看,盡管監(jiān)管部門已經(jīng)對事前和事中監(jiān)管給予了一定程度的重視,譬如證監(jiān)局或交易所問詢制度、隨機現(xiàn)場檢查制度等,但總體上看,事前和事中監(jiān)管還遠遠不足。出現(xiàn)這種狀況的主要原因之一即在于事前與事中監(jiān)管工作難度較高,二者均需要監(jiān)管者有很強的事前預(yù)判能力,并能夠在繁雜的市場信息中及時、精準(zhǔn)地捕捉到潛藏的違規(guī)行為線索,而這也正是當(dāng)下監(jiān)管部門面臨的主要困境之一。因此,如何提高事前、事中違規(guī)線索發(fā)現(xiàn)能力,對潛在的違規(guī)行為及時甄別和防范,無疑是當(dāng)下證券市場投資者保護的重要課題,而本文考察關(guān)鍵少數(shù)特殊行為與公司違規(guī)行為關(guān)系的目的就是為事前、事中監(jiān)管提供預(yù)判信息和依據(jù)。

1.2 概念界定

1.2.1 上市公司關(guān)鍵少數(shù)

上市公司關(guān)鍵少數(shù),是指那些雖然從數(shù)量上處于“少數(shù)派”,但能夠?qū)嵸|(zhì)性影響上市公司治理的主體(湯欣和陳思含,2021)。關(guān)于上市公司關(guān)鍵少數(shù)的具體范圍,雖然沒有統(tǒng)一的法律條文進行逐項列舉,但在證監(jiān)會發(fā)布的多份公告1以及證監(jiān)會主席吳清的多次會議發(fā)言2中都明確將關(guān)鍵少數(shù)指向上市公司實際控制人、控股股東以及董監(jiān)高。結(jié)合研究主旨,本文將上市公司關(guān)鍵少數(shù)限定為以下三個子類別:第一,具有信息優(yōu)勢的管理層;第二,具有持股優(yōu)勢的控股股東;第三,具有管理決策優(yōu)勢的實際控制人。具體定義如下:

(1)管理層。在以往研究中,學(xué)者們對于管理層的界定范圍并不統(tǒng)一,但多指上市公司董事會成員或高級管理人員。結(jié)合本文的研究主旨,本文將上市公司管理層限定為公司“內(nèi)部的”董事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員,具體包括(副)董事長、董事、監(jiān)事會(副)主席、監(jiān)事、(副)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等公司章程規(guī)定的其他高級管理人員。

(2)控股股東。根據(jù)《中華人民共和國公司法(2023修訂)》第二百六十五條規(guī)定,控股股東為出資額占有限責(zé)任公司資本總額50%以上,或者其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東,以及出資額或者持有股份的比例雖然不足50%,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。

(3)實際控制人。根據(jù)《中華人民共和國公司法(2023修訂)》第二百六十五條規(guī)定,實際控制人為通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠支配、實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。其既包括公司控股股東的最終控制人,也包括本身就是最終控制人的控股股東。值得一提的是,由于舊《公司法》對實際控制人含義有“不是公司的股東”這一限定,以往有研究認(rèn)為實際控制人只能是不具有公司股東身份的最終控制人。但實際上,這只是既有研究對該限定的一種誤讀,背離了實際控制人是不直接通過股東表決權(quán)來控制公司的人這一實質(zhì)1。

第2章 相關(guān)理論與文獻綜述

2.1 相關(guān)理論梳理

2.1.1 委托代理理論

委托代理理論是制度經(jīng)濟學(xué)契約理論的主要內(nèi)容之一,也是現(xiàn)代公司治理的邏輯起點。早在上世紀(jì)三十年代伯利和米恩斯(Berle和Means,1932)就意識到了委托代理問題,他們指出“隨著公司財富的所有權(quán)變得更為分散,對這些財富的所有權(quán)與控制權(quán)已經(jīng)變得越來越少集中于同一個人之手”。隨后,Jensen和Meckling(1976)構(gòu)建了委托代理理論分析公司治理問題的基本框架,將委托代理關(guān)系定義為一種契約。在此契約中,股東雇傭經(jīng)理人提供經(jīng)營服務(wù),同時將決策權(quán)授予經(jīng)理人并支付給經(jīng)理人相應(yīng)的報酬,但由于股東與經(jīng)理人之間的效用函數(shù)無法完全統(tǒng)一,經(jīng)理人并不總會以股東的最大利益作為自己行動的最高準(zhǔn)則,其很可能為了追求個人利益,而選擇與股東利益相沖突的決策,由此產(chǎn)生了委托代理成本。如前所述,公司治理研究在之后的很長一段時間里都著眼于Berle和Means(1932)范式下股權(quán)分散型公司中公司股東與管理層之間的代理問題(即垂直代理問題),并試圖回答這樣一個公司治理問題,即股東如何確保公司管理層為股東的利益最大化服務(wù)?

盡管伯利和米恩斯式代理問題及其公司治理主宰了理論界長達半個世紀(jì)之久,但從20世紀(jì)90年代之后,理論研究開始向相反方向轉(zhuǎn)移。一些學(xué)者通過對世界各國大量的上市公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)的國別比較結(jié)果分析發(fā)現(xiàn),長期以來一直被人們深信不疑的作為“所有權(quán)與控制權(quán)分離”命題基礎(chǔ)的伯利和米恩斯式的高度分散股權(quán)結(jié)構(gòu),在通常情況下并不成立。大部分公司的股權(quán)集中度較高,且通常存在著一個最終控制性的股東(Claessens等,1999;La Porta等,1999;Faccio等,2001)。并且,Shleifer和Vishny(1997)以及Claessens等(2000)指出,在存在控制性股東的情況下,經(jīng)理人會受到比伯利和米恩斯式公司更嚴(yán)厲的約束。因此,在絕大多數(shù)國家的公眾公司中,基本的代理問題不再是伯利和米恩斯式公司外部投資者與經(jīng)理人之間的沖突,而是外部投資者與幾乎完全控制經(jīng)理人的控制性股東之間的沖突(La Porta等,1999),即水平代理問題。掌握完全控制權(quán)的控制性股東很可能會為了追求私有收益而損害中小股東利益(Shleifer和Vishny,1997),而其利益侵占的程度則主要取決于公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)安排,即現(xiàn)金流索取權(quán)(cash-flow rights)和公司控制權(quán)(control rights)之間的匹配關(guān)系,尤其是控制性股東的這兩種權(quán)利的匹配關(guān)系。

2.2 文獻綜述

2.2.1 上市公司違規(guī)行為的相關(guān)研究

關(guān)于公司違規(guī)行為的研究主要從四個角度展開:一是分析公司違規(guī)的動因;二是探究公司違規(guī)導(dǎo)致的負(fù)面經(jīng)濟后果;三是考察抑制公司違規(guī)的內(nèi)外部治理機制;四是探討公司違規(guī)的預(yù)測手段。

(一)公司違規(guī)行為動因研究

公司違規(guī)本質(zhì)上是上市公司委托代理沖突的一種結(jié)果表現(xiàn),因此,對公司違規(guī)動因的探索也應(yīng)該基于委托代理問題展開。現(xiàn)有文獻分別基于垂直代理沖突和水平代理沖突對公司違規(guī)動因展開了集中討論,并得到兩種對立觀點。

基于垂直代理問題展開分析的研究認(rèn)為,管理層會為獲取個人收益而操縱公司違規(guī)(陳震和李艷輝,2011)。Beneish(1999)基于因會計報表不真實被美國證監(jiān)會處罰的上市公司樣本指出,管理層操縱盈余的主要動機在于獲得基于業(yè)績的經(jīng)理期權(quán)分紅并通過股票內(nèi)幕交易牟利。Coffee Jr(2005)的研究也表明,在股權(quán)高度分散的美國市場,持有大量股票期權(quán)的管理層會通過操縱公司收益來增加每股收益。Goldman和Slezak(2006)、Peng和R?el(l2008)以及Hass等(2016)的研究也均得出類似的結(jié)論。

基于水平代理問題展開分析的研究則認(rèn)為,在股權(quán)集中的上市公司中,控制性股東可以更好地監(jiān)督管理層,甚至取代管理層,因此,控制性股東才是公司違規(guī)的元兇,其會為攫取控制權(quán)私有收益而操縱公司違規(guī)(Coffee Jr,2005),并且控制性股東兩權(quán)分離程度越高,公司違規(guī)的概率越高(田利輝等,2022)。在我國上市公司中,水平代理問題更為嚴(yán)峻,操縱公司違規(guī)儼然已經(jīng)成為控制性股東攫取私利的重要手段(郝云宏等,2013)。劉峰和賀建剛(2004)以滬市2002年的抽樣樣本為依據(jù),研究發(fā)現(xiàn)控制性股東會通過關(guān)聯(lián)交易、違規(guī)對外擔(dān)保和資金占用等方式實現(xiàn)掏空,并且,其還會通過不真實、不完整或者不及時的信息披露來掩飾其掏空行為(屈文洲和蔡志岳,2007)。

第3章 上市公司違規(guī)與關(guān)鍵少數(shù)特殊行為的現(xiàn)實狀況 .................... 57

3.1 上市公司違規(guī)行為的基本狀況 .............................. 57

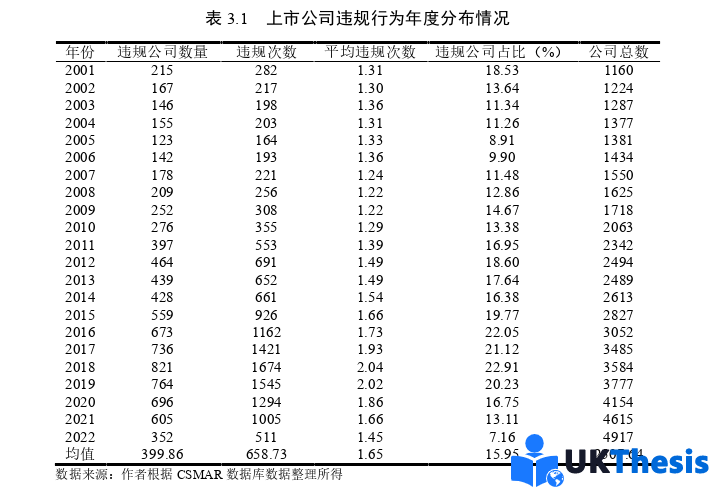

3.1.1 上市公司違規(guī)行為的年度分布狀況....................................... 57

3.1.2 上市公司違規(guī)行為的行業(yè)分布狀況....................................... 60

第4章 管理層非正常離職與公司違規(guī)行為 ....................... 81

4.1 問題的提出 ................................. 81

4.2 理論分析與研究假設(shè) ........................... 84

4.3 研究設(shè)計 .................................. 86

第5章 實際控制人超額委派董事與公司違規(guī)行為 .......................... 111

5.1 問題的提出 ................................ 111

5.2 理論分析與研究假設(shè) ............................... 114

5.3 研究設(shè)計 ......................................... 116

第6章 控股股東自用型股權(quán)質(zhì)押與公司違規(guī)行為

6.1 問題的提出

盡管自2018年3月12日“質(zhì)押新規(guī)”1正式實施后,我國資本市場股權(quán)質(zhì)押規(guī)模已呈現(xiàn)縮減態(tài)勢,但總體規(guī)模依然處于高位。據(jù)統(tǒng)計,截至2023年5月30日,仍有1558家上市公司存在控股股東股權(quán)質(zhì)押行為,占上市公司總數(shù)的30%,累計質(zhì)押股份達2239億股2,而其中,有超過九成的股權(quán)質(zhì)押行為屬于自用型股權(quán)質(zhì)押行為3。這一系列數(shù)據(jù)不禁令人質(zhì)疑,我國上市公司控股股東的非上市產(chǎn)業(yè)真的有如此強烈的融資需求嗎?事實上,我國大量的控股股東自用型股權(quán)質(zhì)押實例已表明,在A股市場中,相較于單純地將股權(quán)質(zhì)押作為一種輔助融資手段,控股股東似乎更傾向于將自用型股權(quán)質(zhì)押視為他們套現(xiàn)、脫身的“金蟬脫殼”之計。以樂視網(wǎng)(股票代碼:300104)為例,樂視網(wǎng)控股股東賈躍亭在2010年至2016年間親自組織、決策、指揮樂視網(wǎng)及有關(guān)人員,持續(xù)實施財務(wù)造假行為。而自2011年起,賈躍亭便開始利用自用型股權(quán)質(zhì)押逐步套現(xiàn),至2017年7月樂視網(wǎng)全面“暴雷”,賈躍亭的股權(quán)質(zhì)押比例已超97%,累計通過股權(quán)質(zhì)押出逃資金約49億元1。再如科迪乳業(yè)(股票代碼:002770),其控股股東科迪集團在2016年至2019年期間,多次通過向關(guān)聯(lián)方提供違規(guī)擔(dān)保和占用非經(jīng)營性資金對科迪乳業(yè)進行利益侵占,而科迪集團自2015年開始便進行自用型股權(quán)質(zhì)押且質(zhì)押比例一度攀升,至2018年6月,其質(zhì)押比例已高達99.81%2。類似的案例比比皆是,而較為共性的特征是這些控股股東在進行自用型股權(quán)質(zhì)押時,往往也會主導(dǎo)公司實施違規(guī)行為。這一異象不禁引發(fā)了本文的思考:控股股東自用型股權(quán)質(zhì)押行為是否可以作為公司可能發(fā)生違規(guī)行為的一種預(yù)測信號呢?

在我國,上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)普遍高度集中,因此,上市公司的核心代理問題主要表現(xiàn)為控股股東對外部中小投資者的“掠奪”問題。控股股東為攫取控制權(quán)私有收益,會不惜操縱公司違規(guī)(Shleifer和Vishny,1997)。不過,這種操縱行為并非毫無代價,控股股東需要按照其現(xiàn)金流權(quán)比例來承擔(dān)相應(yīng)的違規(guī)成本。鑒于自用型股權(quán)質(zhì)押能夠在維持控股股東控制權(quán)不變的同時,將部分現(xiàn)金流權(quán)及其對應(yīng)的違規(guī)成本轉(zhuǎn)嫁給受質(zhì)人,控股股東在操縱公司違規(guī)前,往往會選擇進行自用型股權(quán)質(zhì)押,從而降低自身違規(guī)成本(Yeh等,2003)。

第7章 結(jié)論與展望

7.1 研究結(jié)論

本文在梳理既有國內(nèi)外文獻和相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國上市公司違規(guī)行為、違規(guī)監(jiān)管和三類關(guān)鍵少數(shù)特殊行為的現(xiàn)實狀況,基于水平代理沖突框架,從關(guān)鍵少數(shù)特殊行為視角出發(fā),探究三類關(guān)鍵少數(shù)特殊行為對上市公司違規(guī)行為的信號效應(yīng),即管理層非正常離職行為、實際控制人超額委派董事行為及控股股東自用型股權(quán)質(zhì)押行為的違規(guī)信號效應(yīng)。主要的研究結(jié)論如下:

首先,本文探究了管理層非正常離職對公司違規(guī)行為的信號效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn),管理層非正常離職行為對公司違規(guī)行為具有顯著的信號效應(yīng),即與不存在管理層非正常離職行為的公司相比,存在管理層非正常離職行為的公司發(fā)生違規(guī)行為的概率更高,并且非正常離職人數(shù)越多,違規(guī)嚴(yán)重程度越高。內(nèi)在邏輯檢驗發(fā)現(xiàn),非正常離職行為是管理層為規(guī)避風(fēng)險而在公司違規(guī)行為暴露前作出的主動取舍,而并非是其受到已暴露的公司違規(guī)行為牽連而做出的被迫選擇,這也從側(cè)面說明我國上市公司的核心代理問題主要存在于控制性股東與中小股東之間。進一步地,管理層非正常離職行為對公司違規(guī)傾向具有顯著信號效應(yīng),但其對違規(guī)稽查的信號效應(yīng)不顯著。區(qū)分違規(guī)類型后發(fā)現(xiàn),管理層非正常離職僅對信息披露違規(guī)具有信號效應(yīng)。此外,當(dāng)上市公司股權(quán)制衡度較低、上市公司為非國有控股公司、管理層股權(quán)激勵越高或管理層貨幣薪酬激勵越低時,管理層非正常離職行為的違規(guī)信號效應(yīng)越強。

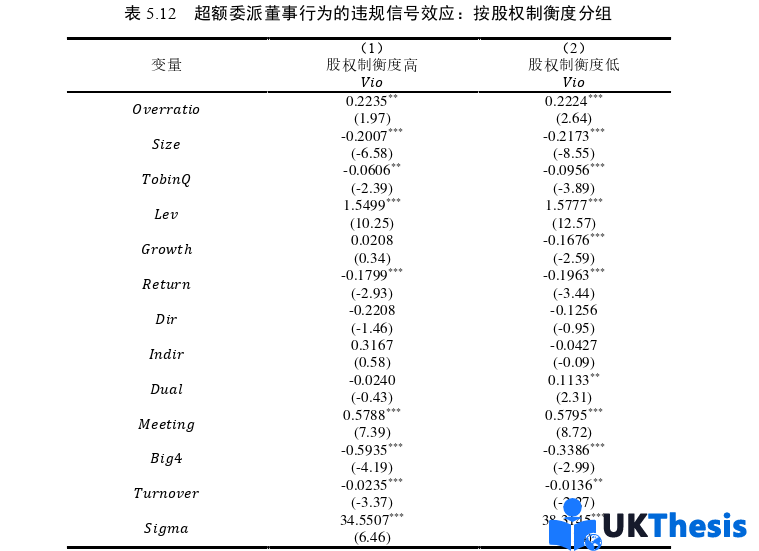

其次,本文探究了實際控制人超額委派董事對公司違規(guī)行為的信號效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn),實際控制人超額委派董事行為對公司違規(guī)行為具有顯著的信號效應(yīng),即與不存在實際控制人超額委派董事行為的公司相比,存在實際控制人超額委派董事行為的公司更可能發(fā)生違規(guī)行為,并且超額委派董事的程度越高,公司違規(guī)的概率越大,違規(guī)頻次越高,違規(guī)嚴(yán)重程度越高。內(nèi)在邏輯檢驗發(fā)現(xiàn),超額委派董事行為更可能是實際控制人為后續(xù)順利操縱公司違規(guī)而做出的策略性選擇,而并非是公司違規(guī)行為被查處后,實際控制人為強化監(jiān)督而采取的治理手段。

參考文獻(略)