博士論文范文代寫:基于生態—社會功能的城市綠地質量及優化配置探討——以長春市主城區為例

本文是一篇博士論文范文,本文以城市綠地功能質量為研究對象,以改善城市人居環境、滿足居民多元化福祉需求為目標,從生態—社會耦合視角形成城市綠地功能的理論認知和研究體系;以長春市主城區為研究區域,構建了多學科融合、多視角轉換、多層次統籌的綜合分析框架和實踐探索思路。

第1章 緒論

1.1 研究背景

1.1.1 全球環境危機背景下維系生態安全的緊迫性

自進入“人類世”新紀元以來,人類在享受社會經濟迅猛發展帶來了福祉的同時(Millennium Ecosystem Assessment, 2005),也因對地表環境產生了超越邊界的、不可逆轉的破壞而面臨全球生態空間萎縮、氣候變化、環境污染等一系列嚴峻挑戰(Grimm, 2008),地球宜居性面臨巨大威脅。其實質是土地系統與人類社會系統發展失衡的結果。為此,國際社會陸續提出《聯合國氣候變化框架公約》、國際地圈與生物圈計劃(IGBP)、聯合國《2030年可持續發展議程》、“未來地球計劃(Future Earth)”(2014-2023)等一系列行動戰略,中國也適時提出了建設美麗中國、“共建地球生命共同體”等時代命題(Hansen, 2018),更將生態文明戰略提升至關系人民福祉以及中華民族永續發展千年大計的新高度。可見,弱化人地系統矛盾,達成人與自然和諧共生,既是生態文明建設的核心要義,也是宜居地球可持續發展的時代主題。

1.1.2 高強度開發地區綠地功能有效發揮和高質量發展的重要性

城市主城區是人類對自然環境干預擾動最顯著的高強度開發地區,高度活躍的社會經濟行為對國土空間格局進行了近乎徹底的重構,同時也帶來了最激烈的人地矛盾以及生態環境退化與人類福祉提升之間的強烈沖突(Bai et al., 2014)。城市綠地是協調社會經濟系統與自然環境系統的重要連接體(Kabisch et al., 2015),通過發揮固碳、滯塵、緩解城市熱島效應等生態功能維持城市的新陳代謝和能量平衡,承載了居民對人居環境改善的福祉訴求(可持續發展目標第11條,United Nations,2015)。

1.2 研究目的及意義

1.2.1 研究目的

在城市高質量發展和人類社會福祉需求持續提升的背景下,本研究在城市主城區尺度下圍繞城市綠地功能展開探討。主要研究目的如下:

一是從多維度、多層級人類社會福祉需求角度辨析城市綠地的多功能,從人地系統耦合視角完善并拓展城市綠地功能的理論認知和研究體系。

二是從人本位視角分析城市居民對城市綠地多功能的需求,構建基于個人微觀感知的城市綠地生態—社會功能質量評價體系,整合多源異構數據并綜合使用多種研究方法實現高強度開發地區城市綠地功能質量精細化評估。在此基礎上,探究功能間的相互關聯及區域內綠地功能的供需匹配關系。

三是以“功能”引導城市綠地實現功能協同和供需協調為核心;以“格局”引導城市綠地生態網絡的建設與優化;并著眼于“公共資源分配公平”這一更深層次的社會發展目標探討城市綠地分布的空間和社會公平,以城市綠地多目標協同優化來協調多維度、多層級的人類福祉需求。

1.2.2 研究意義

在理論層面,關于城市綠地功能研究的成果頗豐,但以改善城市生態環境為單一目標的城市綠地剛性管控模式,與高強度開發地區的空間高質量發展以及人類多層次福祉訴求難以有效銜接。因此,本文以城市綠地功能質量為研究對象,以綜合改善城市人居環境及謀求人類福祉的進一步提升為目標,界定不同維度、不同層次的城市綠地生態—社會功能及其表現程度,構建多學科融合、多視角轉換、多層次統籌的綜合分析框架,從而完善并拓展城市綠地功能的理論認知和研究體系。

從實踐層面,長春市是見證東北老工業基地興衰和快速城市化發展的典型城市,以長春市主城區這一高強度開發的典型區域進行實踐探索,對于明確老工業城市的綠地資源結構優化方向,擬定綠地系統優化決策、推進老工業城市向綠色宜居森林城市轉型具有重要的現實意義。

第2章 基礎理論與研究體系

2.1 理論基礎

在研究的總體設計層次,嘗試遵循土地科學命題的基本研究范式,通過回答“What-Why-How”,探討了景觀生態學理論、人地關系理論、城市生態系統理論和公平性理論在本研究中的綜合應用,奠定了本研究的理論基礎。

2.1.1 土地科學基本研究范式

一般認為“范式”作為學科發展的基礎能夠引導科學家和學者們進行科學問題的識別和解決(王萬茂,2002)。嚴金明和夏方舟(2015)試圖將以隱性的潛意識方式長期存在的土地科學基本研究范式顯化為:以土地資源、土地管理、土地工程為本體論,以著眼于土地利用系統功能辯識的發展觀、系統觀和時空觀為認識論,以質性與量化研究法、時空分析法等為方法論的綜合集成。本節將參照土地科學基本研究范式,從本體論、認識論和方法論三個要素系統對本文提出的科學問題作扼要說明。

本體論:指一定時期內科學共同體“看問題的方式”的集合,即一套根據特有的標準所形成的關于既定外部世界的形而上的世界觀和價值觀念(Wray, 2007)。本文的核心命題是城市綠地功能與人類福祉需求協調的問題,通過深入認知城市綠地的功能質量表現,進一步促進城市綠地的合理配置與結構優化,改善日趨尖銳的人地矛盾,確保城市的可持續發展(王萬茂,2011)。

認識論:是被普遍接受的一系列關于專業學科的基本概念、定律、定理規則、認識方法等(Goel and Faria, 2007;馮廣京,2002;馮廣京,2015)。由于土地科學是一門交叉型學科,應該從復雜性系統觀對科學命題進行思考,主要表現為轉向整體的、關聯的、復雜性的思維方式(嚴金明和劉杰,2012)。在本研究中,隨著人類社會福祉需求的不斷提升,需要更進一步從人地交互視角對城市綠地的不同層次、不同維度的功能作進一步認知。

2.2 相關概念界定

2.2.1 城市綠地

(1)概念與范圍界定

本研究綜合考慮了研究目的、研究視角和尺度,認同《城市綠地分類標準》(CJJ/T85-2017)的定義:包含了城市建設用地范圍內用于綠化的土地和城市建設用地之外對城市生態、景觀和居民休閑生活具有積極作用、綠化環境較好的區域。

從自然資源管理部門現行的行業標準對接本研究覆蓋的城市綠地范圍:包括第三次國土調查分類中的濕地、種植園用地、林地、草地以及公共管理與公共服務用地下的公園與綠地;也包括在三調分類中隨住宅用地、商服用地等地類共同標識、城市建設用地內未被單獨列出的含植被特征的土地,主要有居住、工作和商業區內的綠地、交通運輸用地內的行道樹以及鐵路、公路、河流、溝渠的護路、護岸林等。本研究強調這些狹小的綠地斑塊同樣具有生態環境保護、游憩康體休閑等生態和社會功能。

(2)城市綠地特征要素及內涵

從組成要素上看,城市綠地以土地利用要素和植被要素為基本構成要素:從土地利用視角,城市綠地是城市里唯一表現為自然或半自然利用狀態的土地,既可以是公園、廊道和自然保護區等已開發的具體場所,可以是待人工利用的綠地(楊振山等,2015);其植被要素特點主要以“綠色”為判斷標準(Kabisch and Haase, 2013; 李鋒等,2004);從功能價值角度,城市綠地是城市內一種特殊的生態系統,具有自然和社會雙重屬性,通過功能的發揮向社會經濟系統提供惠益(Chang et al., 2017; Dickinson and Hobbs, 2017; Masoudi and Tan, 2019);從資源屬性出發,城市綠地是一種具有綠色潛能的公共產品(WHO, 2017),具有一定的公益屬性。

第3章 研究區概況與數據基礎 .................................. 46

3.1 研究區概況 .................................... 46

3.1.1 基本概況 .................................... 46

3.1.2 自然地理概況 ................................ 47

第4章 城市綠地時空演變及驅動力分析 ..................... 66

4.1 城市綠地時空演變特征分析 ....................... 66

4.1.1 城市綠地變化分析 .......................................... 66

4.1.2 城市綠地的土地動態轉移特征 ................................ 68

第5章 城市綠地生態—社會功能質量評價 ........................... 90

5.1 城市綠地生態—社會功能質量評價體系 .................................... 90

5.1.1 城市綠地的精細制圖 ........................ 90

5.1.2 功能類型選取與體系構建 ..................... 91

第7章 多目標導向的城市綠地優化配置

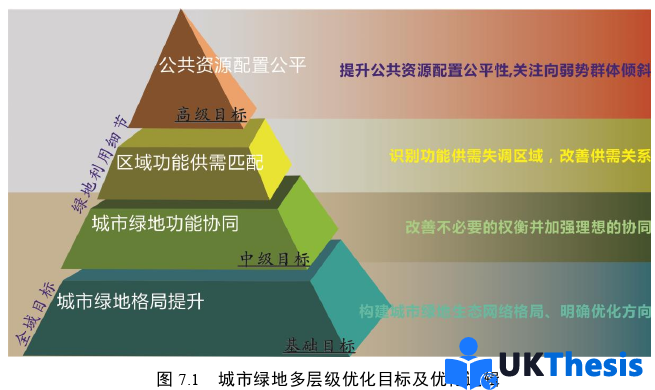

7.1 城市綠地多層級目標優化邏輯

本節將研究的主要認識轉化為不同層級的規劃目標(圖7.1):以格局優化為基礎,以功能優化為核心,兼顧公共資源配置公平的優化目標層層遞進,能夠指導實現不同層次的居民福祉提升。從規劃尺度上來看,優化目標可劃分為全域優化和綠地利用細節優化。此外優化邏輯強調加強各環節與目標之間的合作聯動機制,確保優化方案和管控建議的真實有效。

從城市“大生態”層面出發,根據城市綠地對城市整體的生態保障功能布局生態網絡格局,是綠地優化的基礎目標。利用MSPA-MCR模型構建城市綠地生態網絡,識別目前的“生態薄弱”區域,明確城市綠地生態網絡系統未來的建設目標和優化方向。

從“功能”視角引導城市綠地實現功能協同和供需匹配是綠地優化配置的核心環節,能夠有效指導城市綠地實現綜合效益最大化和功能精準供給。以地塊為綠地資源配置的最小修正單元,通過回答“哪里需要優化?優化什么內容?以及如何進行優化?”進行綠地功能的分區優化,明確優化方案和細節。

從社會群體的公共利益角度審視綠地資源配置情況是城市綠地功能適應社會高級發展目標的具體表現,也是綠地優化配置的高級目標。以反映“使用機會”的可達性為指標評價綠地配置的空間和社會公平性,強調通過加強城市綠地可達性并關注公共資源向弱勢群體的傾斜引導綠地資源配置朝向社會公平的方向發展。

第8章 結論與展望

8.1 主要結論

城市人居環境綜合治理和高質量發展背景下,為滿足人類社會不斷增長的多元化福祉需求,同時兼顧高強度開發地區的現實發展特征,本研究聚焦于城市綠地功能,從生態—社會系統耦合視角全面解構了城市綠地多功能內涵和邏輯,對城市綠地功能的理論認知和研究體系進行了完善、深化和拓展。實踐探索思路上,以長春市經濟社會轉型最快、土地矛盾最激烈的主城區為研究范圍,從格局的角度分析了1990-2020年間城市綠地的時空演變特征及驅動機制,掌握了城市綠地在城市化進程中與其他土地要素之間的復雜關系。利用居民微觀感知視角的城市綠地生態—社會功能質量評價體系進行了城市綠地功能質量評估,并進一步探討了生態—社會功能的相互關聯,以及區域內生態功能和社會功能的供需匹配關系。最后在上述研究的基礎上,結合城市綠地公共資源配置的社會公平需求,提出“格局優化—功能協同及供需匹配—公共資源配置公平”的多目標綜合優化思路。研究得出主要結論如下:

(1)長春市主城區城市綠地在研究期內由凈減少轉為凈增加,主要與耕地和不透水面之間頻繁發生流轉;綠地景觀格局的時空演變特征在城—鄉梯度中存在差異,總體經歷了從破碎化、離散化至規模化、網絡化的發展過程;社會經濟發展是城市綠地時空演變的主要驅動力,驅動機制具有復雜性和多元化特征。

(2)城市綠地四項生態功能質量的空間特征相似,總體呈現東高西低、南高北低的分布趨勢;三項社會功能質量的空間特征總體趨同,呈現中心高、四周低的分布趨勢;生態功能綜合質量和社會功能綜合質量的空間聚集性顯著,分布趨勢總體相反。

(3)城市綠地四項生態功能和三項社會功能內部之間皆呈現協同關系,但生態功能和社會功能之間呈微弱權衡關系;以生態功能主導的類型簇分布最廣,以社會功能主導的類型簇占比極少,研究區大部分城市綠地主要發揮生態功能。

參考文獻(略)