金融學碩士論文范文代寫:“化債”目標下地方政府債務風險的量化識別及防范策略思考——以江西省為例

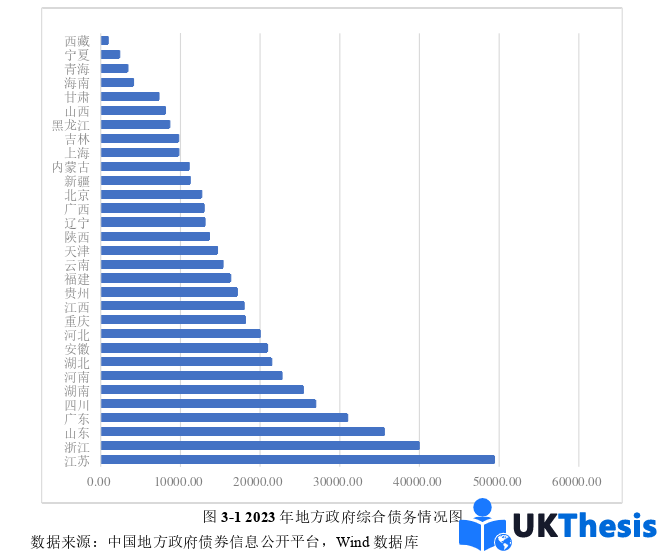

本文是一篇金融學碩士論文,本文以地方政府債務為研究對象,聚焦債務風險量化識別與防范策略研究。篩選出全國唯一債券零違約省份江西省為案例代表,識別其地方政府債務風險的現狀、類型及成因。

1 緒論

1.1 研究背景及意義

1.1.1 研究背景

改革開放以來,我國經濟開始轉軌,確立了以經濟建設為中心的發展目標,逐步建立和完善社會主義市場經濟體制,步入高速發展階段。在經濟快速發展的同時,日益龐大的投資需求與不斷擴張的債務規模之間存在著巨大矛盾,較低的項目投資回報率使得地方政府債務風險問題逐漸顯現。從時間線來看,地方政府債務風險的發展歷程可分為如下幾個階段:

第一階段(1994-2004年)。為了適應新興的社會主義市場經濟制度,1994年,分稅制改革在縱向分權框架中引入了“財權集中,事權下放”的權責配置模式。財政體制從原來的各地“分灶吃飯”財政包干制轉變為“全國一盤棋”式的分稅制。在分稅制改革下,增值稅等主要稅種的分配比例按照“七三分”到“五五分”不等,中央拿大頭,地方拿小頭。其核心在于稅收主導權由地方回歸中央,而中央則通過“轉移支付”等方式,對市場經濟制度下部分地區“先富”、部分地區“后富”的發展不平衡問題進行再調整。但另一方面,出現了地方政府稅收減少,事權卻反而增多的現象,從教育、醫療到基建等方面都需要依靠地方政府出資,由此導致地方政府“財權”與“事權”的不匹配。根據當時的法律框架,地方政府不能通過發行債券或銀行貸款方式籌集資金,因此在“超前發展”和“大干快上”的思想引導下,地方政府投融資平臺應運而生。通過包裝成企業,地方城投平臺得以突破“不能舉債”的法律限制和人大的預算管理,融資和支出更加靈活,地方政府債務風險由此形成。

第二階段(2005-2014年)。2008年,中央政府為抵御金融危機、確保經濟穩定增長,發布了四萬億元的財政刺激計劃。在實施過程中,中央政府承擔約30%的財政投入,其余資金由地方政府配套解決,為此,國務院特批地方政府通過債券發行渠道籌集資金。政策層面,中國人民銀行與銀監會聯合發布92號文①,支持具備條件的地方政府組建融資平臺。隨后,財政部發布的631號文②進一步明確了地方政府可利用市場化機制運作融資平臺來籌措配套資金。這一系列政策調整直接推動了地方政府借助融資平臺及其下屬企事業單位進行債務擴張。

1.2 文獻綜述

國內關于地方政府債務的研究主要集中在債務擴張的形成機理、經濟社會效應以及風險防范與治理等方面。國外對地方政府債務的相關研究主要聚焦于政府融資方式和市政債等方面,并深入探究地方政府債務與經濟、環境、社會及公司治理等問題。雖然國內外關于地方政府債務的研究角度及側重的對象有所不同,但研究框架具有相似性。

1.2.1 地方政府債務擴張的形成機理研究

對于不斷擴大的地方政府債務盤口,學術界對其成因進行了溯源或剖析。冀云陽等(2019)對地方政府債務歷程進行了回顧,認為中國式財政分權體制塑造的財權與事權不匹配是地方政府債務擴張的制度性根源。張小濤和張元鵬(2024)對我國地方政府債務的定位與根源進行了研究,認為監管缺位是導致我國地方政府債務擴張的重要原因,而經濟下行背景下政府財政收入減少則是直接原因。馬金華(2011)認為除財政體制外,經濟增長方式也是地方政府債務膨脹的重要原因。詹新宇和曾傅雯(2020)在此基礎上進一步研究,發現經濟增長目標設定與地方政府債務融資規模之間存在正向關聯。毛捷等(2020)對財政體制形成的制度衍生品進行剖析,認為企業所得稅改革加劇了地方政府的財政壓力,從而刺激了地方政府債務的擴張。申亮和姚衛輝(2024)則持相反觀點,認為減稅降費政策不會導致地方政府債務規模的顯著擴張。辛沖沖和黃春元(2023)從地方政府舉債行為的策略模仿角度進行分析,發現地方政府間的策略模仿是債務持續擴張的主要原因,而經濟發展水平、產業結構變遷、人口密度、外商直接投資以及固定資產投資等需求端因素是地方政府融資平臺負債率攀升的重要原因。吉富星等(2024)對此進行了進一步研究,基于地級市的面板數據,發現地方政府往往緊盯鄰近地區的舉債行為,相鄰地區新增債務上升會導致本地地方政府債務規模擴張。周佳音和陸毅(2024)通過研究土地市場降溫對地方政府債務風險的影響,認為在土地市場降溫的背景下,地方政府為應對債務壓力偏好發行長期債券,增加了借新還舊比重,加速了地方政府債務規模的擴張。

2 地方政府債務風險相關概念及理論基礎

2.1 地方政府債務相關概念

地方政府債務是指地方政府為履行其職能,滿足經濟發展、城市建設等資金需求,向金融機構或其他主體借款所形成的負債。目前,學術界基于世界銀行高級顧問Polackova(1998)提出的財政風險矩陣分析框架,將地方政府債務依據政府償還責任劃分為顯性債務與隱性債務。其中,顯性債務是指地方政府通過發行地方政府債券或接受中央財政轉移支付等方式直接承擔償還責任的債務;隱性債務則是指地方政府通過設立投融資平臺公司、公用事業單位、國有企業等間接主體,或通過提供擔保、承諾等方式間接承擔償還責任的債務。根據債務類型、資金用途及還款安排,顯性債務可進一步劃分為一般債務與專項債務。隱性債務則依據其形成方式可分為以下三類:第一類是地方政府通過出具承諾函、擔保函或抵押國有資產等方式,為城投平臺、國有企業、事業單位、各類產業引導基金及PPP項目舉債融資提供隱性擔保的債務。第二類是地方政府將公益性項目融資直接納入財政預算支出序列,利用財政資金承擔償付責任的債務。第三類是地方政府將具有固定支出責任的中長期財政支出,違背商業原則,通過承諾最低收益、承諾本金回購等形式集中在PPP、產業引導基金、政府購買服務等領域的債務。受限于隱性債務公開數據的可得性較低,加之各方對隱性債務的統計口徑尚未統一,本文僅將城投債券納入隱性債務的研究范圍。

2.2 地方政府債務風險理論基礎

2.2.1 財政分權理論

(1)財政分權理論概述

財政分權理論是為解決轉型經濟體面臨的財政壓力問題而提出的理論框架。在經濟轉型階段,地方政府的財政支出水平居高不下,而財政收入水平因轉型進程尚未完成而具有滯后性。在此階段,地方政府的財政收入難以與財政支出同步增長,導致中央政府短期內面臨財政赤字壓力與政治壓力。為此,中央政府賦予地方政府一定的自主權,將資源配置權力下放至地方政府,目的在于通過地方政府自主安排債務預算、稅收管理及預算執行等方式,提高其參與經濟轉型與社會發展的積極性,從而緩解中央政府的財政赤字壓力與政治壓力,推動經濟轉型順利完成,促進經濟社會的可持續發展。

(2)財政分權理論與地方政府債務風險

財政分權的目的之一是服務于社會發展需求,其本質追求在于實現社會福利的最大化。然而,在財政分權過程中,中央與地方之間財權事權的矛盾逐漸顯現,反而在一定程度上阻礙了經濟社會發展進程。分稅制改革后,地方政府財權上移與支出責任擴大之間的矛盾日益突出,導致地方財政處于弱勢地位。部分經濟發展較慢的地區在轉移支付無法滿足一般公共事務與服務支出的情況下,傾向于通過發行地方政府債券或借助地方融資平臺融資等方式滿足經濟發展的資金需求,從而導致地方政府債務規模持續擴張。

5 地方政府債務風險防范策略

5.1 地方政府債務風險防范措施

通過對江西省地方政府債務風險的量化識別,皆在降低江西省地方政府債務風險爆發的可能,保持全國唯一債券零違約省份,維持地方財政可持續性,秉持底線思維防范債務風險沖擊,進而防止一系列的風險疊加與共振,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。本文從“借、用、管、還”的全鏈條角度,構建風險識別、風險評價和風險控制“三位一體”的針對性地方政府債務風險防范策略。

5.1.1 構建風險導向舉債機制,優化債務融資結構

江西省地方政府債務風險有所上升,主要原因在于債務增速和經濟發展存在結構性失衡。從“借”的視角切入,應從債務源頭建立以風險識別為核心的舉債機制。借助風險量化模型,動態評估融資需求和債務存量、經濟增長、財政能力以及土地財政依賴度等關鍵指標之間的匹配度,針對萍鄉、景德鎮、贛州和上饒等高風險地市,設定債務限額的彈性調整規則,把債務增速和經濟增速的偏離幅度控制在合理范圍,嚴格控制新增債務規模,保證債務擴張和經濟基本面長期協調,防止債務快速擴張。推動融資模式朝著顯性化、規范化轉變,嚴格管控城投平臺等隱性債務增量,將融資成本與項目收益掛鉤,確立舉債門檻的量化標準,并納入全口徑預算監管,避免低效舉債對財政可持續性造成侵蝕。

要著手開發舉債風險閾值約束系統,對于臨近債務限額或者經濟承載力臨界值的地市,該系統可觸發融資約束機制,實施債務重組或者凍結融資,以此從債務規模來源上抑制債務的無序擴張。運用綠色債券、基礎設施REITs等工具,拓寬融資渠道,創新性地應用多元化融資工具,逐漸減少對土地財政以及傳統信貸等單一渠道的依賴程度,弱化地方政府債務與地方金融機構之間的關聯,在降低融資成本的同時規避外部傳染風險。要確保債務期限與項目周期的合理匹配,防止出現“短融長投”的狀況,借助發行中長期債券來緩解短期償債壓力,降低風險,構建起風險可控且結構合理的融資體系,優化債務融資結構。

3 地方政府債務風險案例分析 .................................... 16

3.1 案例篩選 ........................................ 16

3.2 江西省地方政府債務現狀分析 .................................. 17

4 地方政府債務風險量化識別 .................................. 32

4.1 地方政府債務風險量化識別體系構建 .............................. 32

4.2 地方政府債務風險量化識別模型建立 ............................... 33

5 地方政府債務風險防范策略 ............................................. 47

5.1 地方政府債務風險防范措施 ...................................... 47

5.1.1 構建風險導向舉債機制,優化債務融資結構 .................................. 47

5.1.2 強化全流程資金監管,推動資源精準配置 ...................................... 47

6 結論與啟示

6.1 研究結論

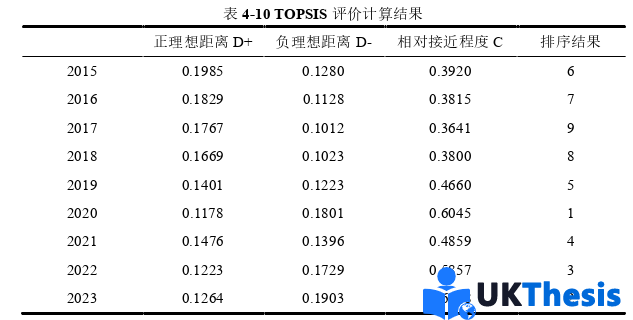

本文以地方政府債務為研究對象,聚焦債務風險量化識別與防范策略研究。通過案例研究方法,從中國地方政府債券信息公開平臺以及Wind城投債券數據庫中獲取的公開數據信息進行分析,比對地方GDP增速與地方政府一般債務、專項債務和城投債務合并而成的地方政府綜合債務余額增速進行分析,篩選出全國唯一債券零違約省份——江西省,作為典型案例代表,分析了其地方政府債務風險的現狀、類型及成因。基于江西省地方政府債務風險的現狀、類型及成因,本文構建了地方政府債務風險量化識別指標體系,運用熵權-TOPSIS模型量化識別江西省地方政府債務風險大小,并從橫向維度與縱向維度對量化識別結果進行分析,尋求對地方政府債務風險做到“早識別、早預警、早暴露、早處置”,探索化解地方政府債務風險的長效機制,就江西省如何保持全國唯一債券零違約省份,提出了地方政府債務風險的防范措施與化解建議。基于本文的研究,得出如下幾點結論:

(1)案例研究發現,江西省地方政府債務規模連年攀升,城投有息負債不斷擴張,地方政府債務未來將面臨較大的償債壓力,未來幾年將是地方政府債務的償債高峰期,融資平臺債務壓力主要集中在城投有息負債中,而政府性負債的償還壓力主要集中在專項債務上。江西省地方政府債務的風險類型集中表現為債務規模風險、債務結構風險與外部傳染風險。通過債務風險成因分析發現,近年來,江西省經濟增幅明顯放緩,產業結構雖持續優化,但第二產業與第三產業對地區生產總值的貢獻率均有所弱化,財政自給程度波動明顯且仍處于較低水平,土地財政依賴度不斷提高,仍存在一定的財政收支平衡壓力。財權事權錯配與晉升考核偏差下,地方政府的債務依賴加重,導致了債務規模風險。融資渠道單一,成本效益失衡導致了債務結構風險。由于債務管理滯后,出現了部分縣市新增隱性債務與化債不實的問題,量化識別和預警機制缺位下,債務規模風險與債務結構風險通過投融資平臺易導致對金融機構的外部傳染風險。

(2)通過對江西省地方政府債務風險量化識別,橫向比較來看,宜春和南昌處于地方政府債務風險量化識別結果的末位,地方政府債務風險較低。萍鄉、景德鎮、贛州和上饒位居地方債務風險量化識別結果的前列,地方政府債務風險較高。撫州、九江、吉安、鷹潭、新余等城市地方政府債務風險處于中游水平。萍鄉和景德鎮等高風險城市的風險根源在于債務規模、結構與外部環境的疊加失衡。撫州和九江等中風險城市的債務風險整體可控,但存在局部性與結構性隱患。宜春和南昌作為低風險城市,在應對債務風險時具備較強的韌性與可持續性,債務風險防控機制相對完善。

參考文獻(略)