代寫會計學論文模板:基于協同共生理論的中鋼洛耐混合所有制改革路徑與效果探討

本文是一篇會計學論文,本研究基于對混合所有制改革領域現有文獻的系統性梳理,整合了該議題下多位權威學者的研究觀點。通過構建理論分析框架,重點探討了改革的具體實施路徑及其預期效果。為增強研究的價值,特選取耐火材料行業代表性國有企業中鋼洛耐作為研究對象,采用案例分析法對其改革實踐進行深入考察。

1 緒論

1.1 研究背景與意義

1.1.1 研究背景

中國特色社會主義基本經濟制度的完善歷程與混合所有制改革密不可分。從企業層面分析,由于計劃經濟體制的路徑依賴和制度約束,國有企業普遍面臨著資源錯配、管理低效、財務杠桿過高等問題,亟需通過引入市場機制來改善經營績效。從國民經濟整體發展來看,伴隨著全球化進程加速、要素成本上升和產業結構調整等外部環境變化,深化市場化改革成為提升經濟韌性和國際競爭力的必然選擇。經過長期的理論創新和實踐檢驗,我國最終確立了以公有制為主導、多種所有制形式并存發展,并以混合所有制為重要實現形式的經濟制度框架。

國有企業混合所有制改革經歷了從政策探索到全面深化的演進歷程。2013年中共中央首次明確提出混合所有制經濟應作為基本經濟制度的關鍵組成部分,代表著國企改革正式進入國家層面的戰略規劃時期。2015年出臺的《關于深化國有企業改革的指導意見》則突破性地設計了分類推進的改革框架,將國有企業細分為商業一類、商業二類和公益類,并制定差異化混改策略。2017-2019年混改從單一股權多元化向綜合改革深化。在前期試點經驗積累的基礎上,改革實施范圍逐步拓展至更廣泛的產業領域和企業層級,配套政策制度持續完善。2020年,隨著《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》的頒布實施以及雙百行行動 試點企業的擴容,國有企業混合所有制改革步入新發展階段,改革重心轉向以雙機制創新 為核心,重點通過實施員工股權激勵、建立職業經理人體系等措施激活企業內生發展動力;同時,資本市場的創新發展為混合所有制改革提供了多元化的資本運作平臺。

1.2文獻綜述

1.2.1 國企混改動因相關研究

健全國有企業治理體系。當前,我國國有企業的股權結構呈現出明顯的單一化特征,缺乏必要的制衡機制以及在股權多元化條件下應有的相互監督與約束功能,發展混合所有制經濟有助于推動國有資本與集體資本等不同性質資本的交叉融合與相互持股,從而優化國有企業的治理架構(盧俊,2014)。從產業分布來看,國有企業主要集中在傳統產業、重化工業以及產能過剩領域,普遍存在生產方式落后、經營效率不高、創新動力不足等問題,加之管理體制存在諸多弊端,亟需通過混合所有制改革構建與現代市場體系相適應的公司治理機制(羅良文、梁圣蓉,2016)。值得關注的是,改革后引入的其他投資者通過持股獲得了監督權,出于降低長期投資風險的考慮,這些戰略投資者會積極參與企業治理活動,這種深度參與顯著提升了國有企業的治理效能(章衛東,2019)。

推動國有經濟成分發展。從理論層面看,混改通過引入市場化機制,不僅優化了國有企業的治理結構,還顯著提升了企業經營效率,為重塑市場經濟的微觀基礎提供了制度保障,從而鞏固了國有經濟在國民經濟中的主導地位(盧俊,2014)。混改這一舉措通過整合公有制經濟與非公有制經濟的各自優勢,產生協同倍增效應,有效解決了國企治理中雙內外治理錯位 的結構性矛盾,充分釋放國有資本的發展潛力(李維安,2014)。量化研究則揭示了混改對企業績效和創新能力的顯著影響:當國有企業的控制權轉移比例處于50%-100%的合理區間時,企業績效提升最為明顯;同時,混改對企業的創新投入和產出具有顯著的促進作用,特別是在壟斷行業和東部經濟發達地區的國有企業中表現更為顯著(任廣乾和徐瑞,2019)。

2 概念界定與理論基礎

2.1概念界定

2.1.1 混合所有制

我國對混合所有制經濟的理論探索始于改革開放初期。《中國社會主義經濟問題研究》中首次界定了混合所有制的三個基本特征:一是產權主體的多元性,必須包含公有和非公有資本;二是治理機制的制衡性,各類資本實質性參與決策;三是經營目標的百重性,兼顧經濟效益和社會責任(薛暮橋,1987)。在全面深化改革進程中,黨的十八屆三中全會對混合所有制經濟作出了明確界定,將其定位為雙基本經濟制度的關鍵表現形式 ,著重指出其在實現國有資本功能擴張、價值穩定增長以及市場競爭力提升等方面的重要作用。

從理論內涵來看,混合所有制經濟是指國有資本、集體資本和非公有資本等不同產權主體通過股份制等形式相互參股、融合發展的經濟形態(張卓元,2013)。從實踐維度看,混合所有制企業區別于傳統國企和民企的關鍵在于形成了雙國有資本控制力+非公有資本活力 的動態平衡機制,通過股東會、董事會等治理平臺實現不同資本的協同共生(劉世錦,2018)。

在概念界定方面,有學者提出了雙“觀觀-微觀 的二元分析框架:在觀觀經濟層面,混合所有制表現為公有制與非公有制經濟的有機融合;在微觀企業層面,則體現為不同性質資本通過股權多元化實現的交叉持股與協同治理(余菁,2014)。本研究采用微觀視角,將混合所有制經濟界定為企業層面多種所有制資本按照特定比例和規則進行產權融合與治理協同的組織形式,這種界定更符合企業改革實踐的分析需求。

2.2理論基礎

2.2.1 協同共生理論

協同理論作為跨學科研究的重要范式,其經濟學應用始于1957年Ansoff的開創性工作,他系統闡釋了協同效應的經濟價值,指出當企業各業務單元建立有效協作機制時,整體價值將產生超越各單元簡單相加的雙2+2=5 增值效應,并將協同戰略定位為企業多元化發展的核心策略(Igor Ansoff,1957)。之后,Haken正式提出雙協同學 理論體系,將其界定為研究系統各分組通過相互協調形成全新結構的科學,揭示了從無序(混沌狀態)向有序(協同狀態)轉化的普遍規律(Hermann Haken,1971)。然而,實證研究表明,協同效應并非必然產生,若企業錯誤實施協同決策,反而可能削弱競爭優勢(Porter,1985)。為提升協同實踐成效,有學者提出組織協同管理框架,強調通過平衡計分卡系統將戰略目標與組織結構動態耦合,整合客戶價值、運營流程、財務績效及組織學習等關鍵維度(Kaplan和Norton,2006)。

共生理論起源于19世紀的生物學研究,德國真菌學家首次提出不同生物體相互依存的共生概念,這一開創性工作為后續研究奠定了基礎(De Bary,1879)。之后學者提出的雙內共生學說 突破性地揭示了物種通過資源交換實現協同進化的機制,這一生物學理論后被引入管理學領域,啟發學者將企業類比為雙生命有機體 ,其存續發展依賴于與供應鏈伙伴、競爭對手及外部環境構成的資源交換與協同演化系統(Lynn Margulis,1971)。在此基礎上提出的雙商業生態系統 理論框架則主張現代企業應與供應商、客戶乃至競爭者構建共生網絡,強調價值共創、動態適應與協同進化,從而突破傳統競爭范式的局限(James Moore,1993)。進入數字經濟時代后,雙“價值共生理論 主張企業必須打破組織邊界壁壘,通過柔性網絡架構、共享價值理念和生態杠桿效應實現指數級成長,以應對復雜多變的數字生態挑戰(陳春華,2021)。

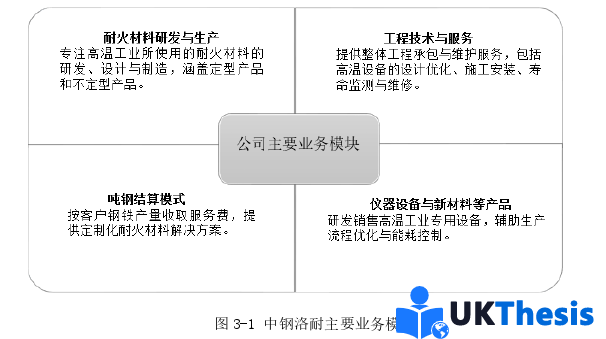

3 中鋼洛耐案例介紹 ............................. 12

3.1 中鋼洛耐公司概況 .................................... 12

3.2 中鋼洛耐混改的動因 ................ 13

4 協同共生視角下中鋼洛耐混改路徑分析 ................... 20

4.1引入戰略投資者 .......................... 20

4.2 推進員工持股計劃 ................... 23

5 中鋼洛耐混改效果分析 .................. 28

5.1治理效果分析 .................... 28

5.1.1代理成本降低 ............................. 28

5.1.2治理效率提高 ............................... 29

5 中鋼洛耐混改效果分析

5.1治理效果分析

5.1.1代理成本降低

在企業實施員工持股計劃后,核心員工由于自身利益與企業緊密相連,出于維護自身利益的考量,會在企業內部積極主動地發揮更為有效的監督管理職能。這一內部監督機制能夠對企業中可能出現的自利行為形成有力制約,極大程度上防范此類行為的發生,進而切實提高公司的治理效率。良好的公司治理有助于降低企業的委托代理成本,本文選用經營費用率作為關鍵分析指標來衡量代理成本。一般而言,經營費用率越低,就意味著企業管理層在履行代理職責過程中所產生的成本越低,反映出企業在管理運營方面的成本控制更為有效,資源利用更為合理,有助于提升企業的整體經濟效益與市場競爭力。中鋼洛耐2018-2023年經營費用率如圖:

6 研究結論與研究展望

6.1 研究結論

本研究基于對混合所有制改革領域現有文獻的系統性梳理,整合了該議題下多位權威學者的研究觀點。通過構建理論分析框架,重點探討了改革的具體實施路徑及其預期效果。為增強研究的價值,特選取耐火材料行業代表性國有企業中鋼洛耐作為研究對象,采用案例分析法對其改革實踐進行深入考察。研究過程分為三個遞進階段:首先解析企業基本情況及改革背景;其次從協同共生效應維度剖析改革路徑;最后運用財務指標分析與因子分析相結合的方法,對改革前后的綜合績效進行多維度評估。主要研究發現如下:

第一,企業改革的驅動因素具有百重特性。在外部環境方面,既順應國家深化國企改革的政策要求,又面臨行業競爭格局變化的壓力;在內部發展方面,則源于治理結構優化的現實需求與產品體系升級的戰略需要。這種內外因素的協同作用共同推動了改革進程。

第二,中鋼洛耐推進混合所有制改革的過程中,采取了多層次、系統化的實施路徑,主要包括四個關鍵環節:戰略投資者引進、員工股權激勵、治理結構優化以及股份制改造與上市。在戰略投資者選擇方面,企業著重考量產業協同效應,最終確定的投資方北京建祥龍和深圳南電等機構,均與公司核心業務領域保持高度相關性。這種戰略匹配性使得各方能夠在技術研發、市場拓展等方面形成優勢互補,有效提升了企業的資源配置效率。在員工激勵層面,公司創新性地推出了股權激勵方案,通過將員工個人利益與企業整體發展緊密關聯,構建了風險共擔、利益共享的長效機制。這一舉措顯著增強了員工的主人翁意識,激發了團隊的內生動力,為提升企業經營效益提供了有力支撐。治理結構優化是改革的重要環節。中鋼洛耐基于資源匹配原則,遴選員工持股平臺執行事務合伙人參與公司治理決策,形成了國有資本、戰略投資者和員工持股代表三方協同的治理新格局。這種創新的治理模式有效完善了企業的決策機制和監督體系。 最終,通過實施增資擴股和治理結構優化,企業順利完成股份制改造,并成功實現資本市場掛牌上市。這一系列改革舉措環環相扣,不僅為企業注入了新的發展活力,更為后續的轉型升級奠定了堅實基礎。

參考文獻(略)