旅游管理碩士論文范文代寫:桂林漓江景區環境教育對游客低碳行為的影響探討

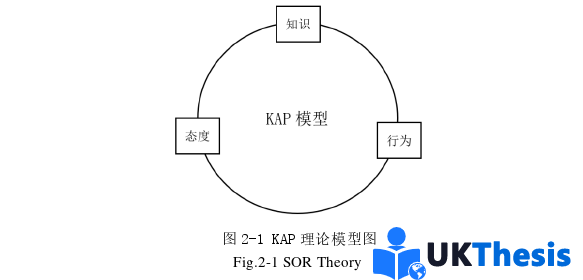

本文是一篇旅游管理碩士論文,本研究以桂林漓江景區游客為調研對象,基于SOR理論和KAP理論的組合理論,探討環境教育對游客低碳行為的影響路徑,通過收集并分析509份問卷調查數據,對結構方程模型和相關假設進行了檢驗和驗證。

第一章 緒論

1.1研究背景

1.1.1“雙碳”戰略目標是環境可持續發展的現實需要

2020年9月22日,習近平主席在第七十五屆聯合國大會上鄭重宣告:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取在2060年實現碳中和”[1]。2022年10月10日,習近平主席在二十大報告中再次強調“積極穩妥推進碳達峰碳中和,實現碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革”[2]。“雙碳”目標是習近平主席在人類命運共同體理念指導下,應對氣候變化的重大戰略部署。改革開放以來,中國經濟取得了舉世矚目的成就,實現了總體小康社會。我國社會的主要矛盾轉變為人民日益增長的美好生活需要與不平衡不充分的發展之間的矛盾,這是對生態文明建設提出了新要求。“兩山”理念的提出與實踐強調了人與自然和諧共處的重要性,這正是實現人民美好生活的現實需要。低碳發展能夠顯著減少大氣中溫室氣體含量,緩解全球變暖現象,有效解決海平面上升、極地冰川融化、熱帶雨林面積減少和極端天氣等氣候問題。環境的可持續發展是社會效益、經濟效益和生態效益的統籌兼顧,體現了生態環境平衡發展、保護自然資源以及充分發揮生態效能的人與自然和諧共處原則,這也是“雙碳”目標戰略應運而生的初心與使命。“雙碳”目標的實現不僅需要政府、企業和社會的共同努力,更需要大眾的廣泛參與和支持。當前,如何調動公眾的低碳積極性,如何推動公眾踐行低碳行為,已成為各學科領域共同關注的焦點問題。在教育學科中,關注點集中于通過教育系統的改革,加強對氣候變化和可持續發展的教育,培養公眾的綠色意識,從而影響人們的價值觀和行為模式[3]。在旅游學科中可致力于分析游客低碳行為背后的邏輯,探討旅游企業如何運用科學技術打造低碳景區,促進旅游業可持續發展。

1.2研究目的和意義

1.2.1研究目的

本研究以桂林漓江景區為研究對象,基于KAP理論和SOR理論,通過實地發放調查問卷收集數據,深入探究游客低碳行為的影響因素及其作用路徑,明確桂林漓江景區環境教育對游客低碳行為的引導作用,提出針對性的環境教育體系的優化策略。桂林漓江景區可以通過優化景區管理手段,降低景區碳排放,為推動旅游業實現低碳化與高質量發展做出貢獻。具體研究目的包括:

1.2.1.1揭示各變量對游客低碳行為的影響路徑

文獻梳理和理論學習的基礎上,構建游客低碳行為調查問卷量表并建立桂林漓江景區環境教育對游客低碳行為的影響研究模型,以桂林漓江景區環境教育為出發點驗證環境教育知識感知、環境教育途徑感知、地方依戀、道德規范、游客低碳態度和游客低碳行為變量之間的關系假設。

1.2.1.2 分析游客低碳行為的影響因素

基于KAP理論、SOR理論,深入探討桂林漓江景區游客在環境教育知識感知、環境教育途徑感知、地方依戀、道德規范、游客低碳態度五個影響因素之間的路徑關系及其對游客低碳行為的影響。

1.2.1.3提出環境教育引導策略

結合桂林漓江景區的實際情況,提出切實可行的環境教育引導策略,促進游客在旅游活動中的低碳行為實踐。通過優化環境教育管理手段,探索旅游業在實現低碳發展的過程中保護生態環境的路徑,為旅游業的高質量發展提供實踐參考。

第二章 文獻綜述與理論基礎

2.1環境教育研究綜述

2.1.1環境教育起源發展研究

工業化進程不僅帶來了生產技術的革新,還引發了一系列嚴重的生態環境問題,促使社會各界開始重視環境保護,推動了環境教育的發展。環境教育旨在幫助人們更好地理解自然,保護自然資源,從而應對日益嚴峻的環境挑戰。20世紀70年代,聯合國通過一系列重要會議,明確了環境教育的核心概念和基本框架,“只有一個地球”口號的提出進一步界定了環境教育的目標—使人們清晰認識到現代世界在經濟、政治和生態等方面的相互依存關系,并通過教育賦予每個人保護和改善環境所需的知識、價值觀、態度和技能,從而形成個體、集體乃至整個社會對環境的新行為模式[11]。20世紀90年代可持續發展的理念逐漸興起,強調環境、社會和經濟是實現可持續發展的三大支柱,面對復雜的環境問題,單純依靠技術手段、政府監管或金融工具已無法滿足需求,環境教育卻在這一過程中扮演著關鍵角色,它不僅改變人們的思維方式和行為模式,還肩負起塑造一個更加公正、和平、寬容和包容的和諧社會[12]。隨著對環境保護重要性的深入認識,環境教育逐漸獲得了廣泛重視并開始融入中小學生的課程體系,成為高中及義務教育課程計劃的重要組成部分,通過多渠道、多學科的融合,環境教育深入校園文化、課程體系和實踐體系,最終形成了以大學、中學和小學為主體的正式環境教育體系[13],同時也建立了以地方環境教育為中心的非正式環境教育體系。環境教育體系的建立為提升社會的環保意識和推進生態文明建設做出了不可磨滅的貢獻[14]。

2.2游客低碳行為研究綜述

2.2.1游客行為發展研究

游客行為研究始于20世紀60年代,涵蓋了游客在整個旅游過程中與目的地在餐飲、住宿、交通、游覽、消費和娛樂等六個方面的互動,此外還包括游前的決策行為和游后的評價行為。環境責任行為這一概念源自環境心理學和環境教育學,指的是個人主動應對環境問題而采取的環保行為[41],與此類似的概念還包括游客親環境行為、環境友好行為、綠色行為和可持續行為[42]。游客在旅游目的地游覽過程中,游客為了減少環境負面影響、促進環境保護或資源可持續利用而采取的行為被稱為游客環境責任行為,如何引導游客在旅游中主動實踐環境責任行為,使其在獲得美好體驗的同時維護或提升旅游地的環境價值,是應對旅游地生態問題、實現公平正義和推動旅游業可持續發展的有效方法和最佳實踐。游客的環境知覺過程、態度形成過程、習慣養成過程以及與其他游客和景區及社會環境的互動反饋都會影響其旅游行為[43]。謝彥君從游客行為影響因素出發認為個人心理狀態與其所處的自然及社會環境之間的差異是引發旅游行為的根本因素[44]。旅游行為的影響因素可分為地理環境因素、社會因素、情感因素和個人因素,其中地理環境因素如區位和交通對旅游行為有客觀導向作用,社會因素包括公眾信息、社會階層和交際,情感因素涉及興趣、愛好、性格和感情,個人因素則包括需求、動機、收入、職業和受教育程度等[45]。

2.2.2游客低碳行為的發展研究

隨著全球變暖和極端氣候事件的頻發,碳排放問題引起了全人類的廣泛關注[46],尤其是能源消耗大的休閑旅游,不僅加劇了氣候惡化,還嚴重威脅到旅游行業自身的可持續發展[47]。低碳旅游作為低碳經濟在旅游行業中的具體實現形式,成為推動旅游業可持續發展的重要途徑,是一種低能耗、低污染、低排放的旅游發展模式,旨在通過改變生產方式和消費方式,降低碳排放,保護環境[48]。低碳發展對旅游行業中的生產方式和消費方式提出了新的要求,意味著旅游行業要產生較低或更低的碳排放,對于旅游生產者和服務商而言,低碳旅游則成為一種綠色、環保、可持續的發展模式,對于游客要在低碳旅游中盡可能降低其旅游行為的碳排放。游客是旅游活動的主體,是旅游活動的主要參與者,也是旅游產品和旅游服務的最終消費者,故其行為的研究不應該被忽視且對旅游業的碳排放有重要影響[49]。

第三章 研究設計與數據收集 ............................. 16

3.1桂林漓江景區基本情況 ............................................ 16

3.1.1漓江簡介 ................................ 16

3.1.2桂林漓江景區簡介 ........................... 16

第四章 游客低碳行為影響因素實證分析 .................................... 28

4.1描述性統計分析 .................................................. 28

4.1.1樣本人口統計特征描述性分析 ................................ 28

4.1.2變量描述性統計分析 ........................................ 30

第五章 研究結論與管理啟示 .................................. 49

5.1研究結論 ................................ 49

5.1.1環境教育感知對游客低碳行為影響路徑分析 .................... 49

5.1.2中間變量對游客低碳行為影響路徑分析 ........................ 49

第四章 游客低碳行為影響因素實證分析

4.1描述性統計分析

4.1.1樣本人口統計特征描述性分析

利用SPSS27.0統計軟件對回收得到的509份問卷調研數據樣本進行描述性統計分析,從性別、年齡、職業、文化程度、收入5個方面出發,分析結果如表4-1所示,具體分析如下:

第五章 研究結論與管理啟示

5.1研究結論

本研究以桂林漓江景區游客為調研對象,基于SOR理論和KAP理論的組合理論,探討環境教育對游客低碳行為的影響路徑,通過收集并分析509份問卷調查數據,對結構方程模型和相關假設進行了檢驗和驗證。研究結果表明,桂林漓江景區環境教育在實現游客低碳行為方面具有顯著的影響作用,較好地闡明了環境教育與游客低碳行為之間的路徑關系。這一研究框架為個體行為的研究提供了新的參考方向,但其普遍適用性仍需結合特定情境進一步驗證。具體研究結論如下:

5.1.1環境教育感知對游客低碳行為影響路徑分析

環境教育途徑感知對游客低碳行為的直接影響不顯著,但其對環境教育知識感知有顯著影響,環境教育知識感知則顯著影響游客低碳行為,這一發現驗證了學者Sarkar的研究結論。然而,環境教育途徑感知未能驗證SOR理論的預期作用,可能的原因包括:桂林漓江景區環境教育體系不夠完善,教育形式中傳遞的知識量不足、過于隱晦,導致游客難以感知;景區旅游產品單一,除星級游船導游講解外,游客在4小時的游覽過程中缺乏與有效的互動,極易產生審美疲勞并導致環境教育感知不足;游船講解員過度推銷漓江魚蝦,游船服務員服務態度存在問題;游船游客120人左右,觀景平臺10平方左右,游船駛入知名景點如“九馬畫山”勢必造成擁擠,每個景點總有一部分游客根本上不去,嚴重影響游客體驗進而導致環境教育感知不足,游船應在知名景點規劃停船觀景拍照的服務。

5.1.2中間變量對游客低碳行為影響路徑分析

道德規范、地方依戀和游客低碳態度對游客低碳行為的影響顯著,符合SOR理論和KAP理論的預期。值得注意的是,道德規范是游客內化價值觀的展現,是個人成長環境、社會和家庭等眾多因素綜合影響的結果;地方依戀則是游客對桂林人文風俗、自然景觀和城市風貌等方面的綜合情感體現;游客低碳態度也融合了游客滿意度、期望值和體驗等多種因素。因此,如何界定景區內外因素對這些中間變量的影響,如何將景區置于整個桂林旅游市場甚至國家生態文明建設的整體研究中,值得深入探索。

參考文獻(略)