代寫廣告媒體學論文范文:中國赴美留學生的短視頻媒介馴化與跨文化適應探討

本文是一篇廣告媒體學論文,本研究遵循馴化理論的要求,不做事先的預設,通過深度訪談與文本分析相結合的定性研究辦法,最終全面地構建了留學生的短視頻媒介實踐過程,并細致地論述了其與跨文化適應之間的相互作用。

一、緒論

(一)研究背景

1.中國學生赴美留學“熱”

在全球化和中國開放進程的推動下,中國赴外留學生近年來發展為數量可觀的群體(楊凱&程羽童,2021)。根據聯合國教科文組織統計,就2020年留學生派出人數來看,中國遠超其他國家,是世界上最大的國際生源國。

出國留學持續火熱,而美國則是留學生們的優先選擇。美國是最大的留學輸入國家,美國國際教育協發布的2022年度《門戶開放報告》顯示,2022年在美中國留學生已超過30萬人,中國已經連續12年成為美國國際學生最主要生源國。全球化智庫(CCG)與中國銀行共同研究編寫的《中國留學發展報告(2022)》藍皮書也顯示,從長期來看,美國始終是中國留學生的第一大留學目的國。

2.留學生跨文化適應“難”

作為旅居者的留學生是跨文化適應研究的重要對象。學者指出,跨文化生活給人帶來的除了新奇與神秘感之外,更多的是一種壓力體驗(陳慧等,2003)。對于中國留學生來說,其所具有的中國特色的文化背景和西方文化背景之間存在著根本上的不同,而美國以族裔多樣性為歷史基礎,其承載的文化是更加多元且流動的。身處兩種甚至多種文化沖突與融合、互斥與共存的環境中,中國留學生的跨文化適應將面臨諸多挑戰。同時,近年來中美之間的緊張關系也為留學生們在當地的學習和生活增加了很多不確定因素。因此,中國赴美留學生的跨文化適應情況,或許可以成為整個中國留學生群體在外情況的縮影。

(二)學術問題

首先,探討Z世代在全球背景下的網絡媒體使用、對其他國家文化的態度等話題具有必要性,因為這些情況對理解世界至關重要(Chen&Ha,2023)。但是,現有研究本身不夠充分,并且關注點較為局限,主要集中于留學生對于微信、Facebook等傳統社交媒體平臺的使用,而忽略了短視頻平臺作為一種新興的、主流的綜合性社交媒介形態的重要性。

其次,人作為具有能動性和自我意志的傳播主體,會對技術進行批判性的使用(方格格等,2023)。但是,傳統的關于新媒介技術的思考與探討往往強調作為中介的技術而忽視了“人”的主體性。有學者指出,要想理解新媒介技術的社會文化意義,應從“我們成就技術”這一敘事主張出發,更多地將目光聚焦于作為社會實踐主體的使用者以及他們的日常生活實踐。這啟發了一種關于新時代社會背景下的人機關系的新研究,這種研究需要破除“媒介中心”以及“技術決定論”的思維桎梏,將著力點放置于用戶對新媒介技術的能動性“馴化”,把“人們如何運用中介的手段和機制展開他們的生活”作為核心問題,從一些平凡的、瑣碎的、邊緣的日常生活現象中考察媒介使用者對于技術的創造性運用以及其在此過程中與社會和公眾的關系重構(潘忠黨,2014)。

此外,技術異化的威力也不容小覷。經由算法武裝的短視頻平臺作為一種技術配置體系,強化了社交產品中那些原本就容易讓人上癮的特質(廖秉宜&張慧慧,2021),正在深刻地影響著人這一主體的媒介實踐和生存體驗(李文冰&趙舒悠,2023)。這意味著留學生在馴化短視頻媒介的同時,亦有可能被媒介技術反向影響,從而產生思想和行為上的一系列轉變。這些影響可能不易被察覺,在潛移默化中根植和繁衍,因此需要用嚴肅且謹慎的目光進行深刻地審視,以便制定恰當的應對策略,由此提升用戶的媒介素養,引導用戶對于新興媒介的健康使用。

二、文獻綜述

(一)短視頻用戶的媒介實踐研究

在深度媒介化的背景下,觀看和生產短視頻已經成為一種媒介實踐,用戶通過搜索、點贊、評論、分享等形式來進行文化參與,實現新型人際交往(陳龍&陳小燕,2022)。現有研究已經從針對短視頻作為一種新媒介形態的思辨探討,逐漸轉向短視頻用戶的媒介實踐的實證研究。

相關研究分析了各個階段下影響短視頻用戶進行媒介實踐的因素,娛樂、社交、信息是最常被提及的概念。首先,從最初的使用行為上來看,用戶的外傾性(張星等,2019)、短視頻的娛樂性、信息性和社交性起到了關鍵的正向影響(張嵩等,2022);進一步來說,短視頻創作行為受到用戶的自戀特質和歸屬需要的正向影響,而瀏覽行為則受到用戶的人氣需要和短視頻的信息記錄功能的正向影響(張星等,2019)。其次,基于實用型、娛樂型、實用娛樂兼顧型和其他型的動機,用戶會產生持續使用短視頻的意向,而實用娛樂兼顧型帶來的持續使用可能性最大(張大偉等,2020)。但是,使用疲勞、同伴影響和媒介依戀素綜合影響短視頻用戶非持續使用意向(樂承毅&陳征,2022),可能造成間歇性中輟行為的反復。而刺激用戶再次使用的動機則出于社交需求、感知愉悅性、轉換障礙和群體規范(王文韜等,2023)。接著,在短視頻用戶滿意度層面,內容信息質量的影響最大,其次是系統質量,影響最小的是服務質量(劉鳴箏&張鵬霞,2021)。由此可以看出,用戶的短視頻媒介實踐也可以看成一種內容消費。最后,高度的用戶滿足感和信息系統性能夠促進用戶的信息分享行為(黃艷等,2022)。

(二)馴化理論

1.馴化理論的提出:從家居場域的電視使用開始

阿爾君·阿帕杜萊(Arjun Appadurai)等學者在《物的社會生命:文化視野中的商品》論文集中指出,物(things)像人一樣具有社會生命。他們的研究聚焦于物的商品形態,將物的商品化或去商品化作為其生命歷程的轉折點(舒瑜,2007)。這項主張啟發了英國社會與傳播研究學者羅杰·西爾弗斯通(RogerSilverstone),他著力于關注物被消費后的角色或狀態,以及物在消費結束后所帶來的社會影響,從而提出了馴化理論(Domestication theory)(費中正,2011)。

“馴化”一詞最初指的是個體馴服野生動物從而使其服務于人類的生產生活,而西爾弗斯通將其隱喻至個人對于信息傳播技術的私人使用中去(戴宇辰,2019)。20世紀90年代初期,為了理解私人家庭和公共世界之間的關系的性質以及媒介技術在這種關系中的作用,西爾弗斯通團隊研究了家庭場域中人對電視媒體的日常使用(Hirsch&Silverstone,2003)。他發現,由公共空間所生產和制造出來的信息傳播技術,在進入私人空間為個人所使用時存在著與使用主體之間明顯的動態互動關系:人既可以利用技術本身的客觀屬性來滿足私人目的,技術又可以為人拓展邊界,賦能主體從而使其更好地參與公共空間的活動(戴宇辰,2019)。因此,西爾弗斯通認為,電視、電話、視頻和計算機等信息傳播技術不僅是物品(object),還是媒介(media)。作為媒介,這些技術有著功能性的意義,它們主動、交互或被動地構建著家庭及家庭成員與外界的聯系,這是一個復雜且矛盾的過程,可能成功也可能失敗,但這種媒介技術無疑涉及了公共和私人文化的雙重領域(Hirsch&Silverstone,2003)。

三、研究方法..................................... 15

(一)研究設計 .................................... 15

(二)深度訪談 ................................ 15

四、為我所“用”:從占有到轉化的馴化過程 .................... 19

(一)占有:從被動跟隨到主動利用 ......................... 19

1.社交資本的積累 ..................................... 20

2.情緒體驗的快充 ........................................ 20

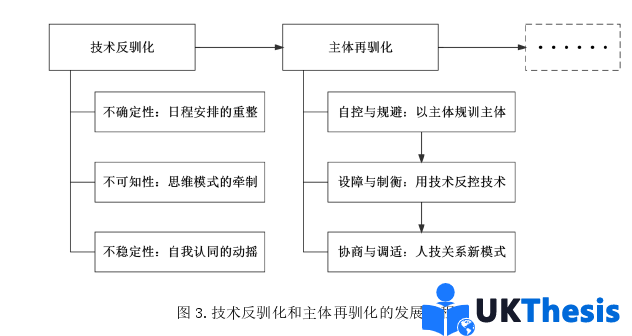

五、由我所“控”:技術反馴化與主體再馴化的遞進 .............................. 30

(一)技術反馴化的滲透 ....................... 30

1.不確定性:日程安排的重整 ......................... 31

2.不可知性:思維模式的牽制 ......................... 31

六、在“我”與“他者”之間:短視頻馴化助力跨文化適應

(一)跨文化適應問題與策略

本章沿用Ward(2001)提出的跨文化適應雙維度理論模型,由表及里地從社會文化適應和心理適應兩個方面探究留學生的跨文化適應情況

1.“加入”而非“融入”:跨文化社交搖擺

董晨宇等人(2020)的研究將留學生劃分為三種導向:一是以提升教育水平為目的的工具型留學生,二是以體驗多元文化為目的的體驗型留學生,三是以在留學國的發展和歸屬為目的的融入型留學生。本研究中,幾乎所有受訪者都認為自己選擇出國留學很大程度上是為了感受不一樣的教育體系、人文環境和生活方式,也有部分受訪者表示,除去這些積極因素以外,出國留學也是國內激烈的就業競爭環境迫使下的一場必要的學歷“鍍金”。沒有受訪者將自己界定為“融入型留學生”,因此,出國的動機往往是工具和體驗的結合。

基于這些融入需求較低的留學動機,留學生們也表現出比較搖擺的跨文化社交狀態。一方面,初來乍到的新鮮感激發了其體驗多元文化的積極性和熱情,在新環境中生存的孤獨感和不適感會促使他們生發一些“自救性”的社交措施,期望通過融入異文化環境、發展跨文化友情排解負面情緒。但這些措施并不會持續太久,隨著接觸的增加,文化差異逐漸凸顯,留學生們的融入嘗試往往力不從心。最后,他們又回到了群體交界處,感受著多元文化碰撞的“動蕩”:

“我們學校中國留學生很分散,所以我沒有什么朋友,就會用送禮物的形式主動去交外國朋友,但其實這些友情都是很表面的。我們和外國人的政治意識形態上差異很大,很難對彼此產生同理心,他們回國之后因為交流不便也都逐漸疏遠了。所以我后來也不再想發展這種不穩定的朋友關系。”(S17)

“本科的時候班上就我一個中國人,很孤獨,就經常和美國人一起玩。但其實我有很強烈的被邊緣化的感覺,并且這種感覺一直持續。美國人有他們固定的社交方式,比如戶外運動和女生社團,但我不喜歡。”(S18)

七、結論

(一)研究總結

全球化語境下,跨文化研究流行,留學生群體吸引著越來越多的研究注意力。了解其跨文化適應情況是確保其受教育質量的關鍵,承擔著重要的社會責任。而當代留學生作為自幼便基于互聯網進行交流的數字原住民,他們不同的媒介使用行為和習慣、背后彰顯的想法與態度也是當前數字化時代必須探討的重要議題。本研究遵循馴化理論的要求,不做事先的預設,通過深度訪談與文本分析相結合的定性研究辦法,最終全面地構建了留學生的短視頻媒介實踐過程,并細致地論述了其與跨文化適應之間的相互作用。

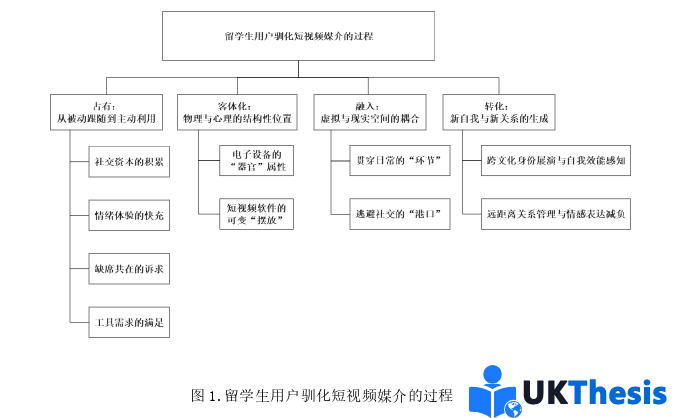

研究發現,留學生用戶的短視頻媒介馴化過程體現出較強的創造性和主體性,正如Haddon(2004)所說,個體所處的生命階段或生活狀態都會對馴化的具體模式產生影響,留學生用戶的短視頻馴化和其跨文化適應的需求緊密結合在一起,呈現出了與其他所有用戶群體不同的馴化特征:

“占有”階段——留學生一開始使用短視頻媒介是被動的,出于“積累社交資本”、不落伍于群體和社會的動機;但伴隨著持續使用,他們的主要目的變為“情緒體驗的快充”,更加積極主動地對短視頻媒介加以利用,并在留學后延續該習慣。生活變遷強化了先前的“占有”動機,同時催生了新的目的,例如遠距離親密關系“缺席共在的訴求”以及跨文化生活中“工具需求的滿足”。留學生基于不同的動機分配性“占有”不同國家的短視頻媒介,但最終仍然更多使用更為熟悉的國內的短視頻媒介。“客體化”階段——短視頻媒介被放置于留學生的生活場域中,這一前提是他們將智能手機等電子設備視作連接外界最重要的工具,賦予其“器官”屬性隨身攜帶并超高頻使用,并在心理上對其產生極高的依賴性;而短視頻媒介作為“嵌入”智能手機等電子設備的一項技術,被留學生用戶“擺放”在手機界面上,根據自身的使用需求隨時調整。“融入”階段——短視頻媒介碎片化又深刻地嵌入留學生的日常生活,使得虛擬空間和現實空間得以耦合。刷短視頻成為留學生們每天例行的生活“環節”,一有空閑,他們便會打開抖音、微信視頻號、TikTok等app,接收來自短視頻的海量信息和多感官的刺激;甚至在一些跨文化社交的特殊場合下,為了跳脫出語言、文化差異等因素導致的社交困境,短視頻媒介也成為了虛擬“港口”,為留學生創造出一個與現實世界暫時脫嵌的媒介化私人空間,讓其掩蓋自身的尷尬與窘迫。

參考文獻(略)