代寫企業管理博士論文范文:創業者自負與自戀對新創企業可持續創業行為的影響機制探討

本文是一篇企業管理論文,筆者在已有研究的基礎上,本論文提出了創業者自負對新創企業可持續創業(包括經濟可持續、社會可持續和環境可持續)行為產生影響的假設,并在大規模調研中收集了318份有效數據以供分析和檢驗。

第1章 緒論

1.1 研究背景

黨的十九大以來,我國經濟發展的平衡性、協調性、可持續性明顯增強,2021年國內生產總值達到114.3萬億元,國家的經濟實力登上新臺階,構建新發展格局邁出新步伐,高質量發展取得新成效:在經濟建設方面,我國的經濟發展走上了更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路;在社會治理方面,我國在百年變局和世紀疫情交織的復雜形勢下,如期打贏脫貧攻堅戰,如期全面建成小康社會,實現了第一個百年奮斗目標并且乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程;在生態文明方面,我國堅持綠水青山就是金山銀山的理念,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,碳達峰碳中和工作全面部署,生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化。由此可見,我國完整、準確、全面貫徹新發展理念,從高速增長轉向高質量發展,強調的是經濟效益、社會效益和生態效益的結合,體現的是人與經濟社會自然相協調的包容性增長,是滿足人民美好生活需要的發展,是人與自然和諧共生的發展。習近平總書記也指出:“發展必須是遵循經濟規律的科學發展,必須是遵循自然規律的可持續發展。”①因此,可持續發展是我國推動和實現高質量發展的重要目標,也是當下乃至未來很長一段時期里最值得關注的主題。

根據聯合國可持續發展委員會(UNCSD)給出的官方定義,可持續發展是指在不損害子孫后代滿足其自身需要的能力的前提下,滿足當代人需要的發展。而要實現可持續發展,就必須協調三大核心要素:經濟增長、社會包容和環境保護。這些因素是相互關聯的,且對個人和社會的福祉都至關重要②。與此同時,可持續發展也已經成為全世界商業領域和各國政府在政策制定過程中的一個雖有影響力但頗具爭議的概念,因為人們越來越意識到,如果全體人類要在生態系統退化、全球氣候變化和疫情肆虐等緊迫的環境和社會問題上取得進展,可能需要從根本上改變社會利用和消耗自然資源與生產能源的方式(Terama et al., 2015)。在這種情況下,創業者和創業行為被認為能夠在經濟社會向更可持續的未來轉型和發展的過程中發揮重要作用(Belz, 2013),正如York和Venkataraman(2010)所說的那樣,創業者最適合解決復雜的問題,并將不確定性轉化為具有社會和環境效益的商業機會,因為他們愿意冒險和創新;與此同時,作為實現可持續發展的重要手段,可持續創業使創業者不僅能夠在市場上推出成功的產品和服務,還能將社會和環境目標“納入其業務活動的核心和商業目標”(Schaltegger & Wagner, 2011, p.223)。

1.2 研究目的與研究問題

1.2.1 研究目的

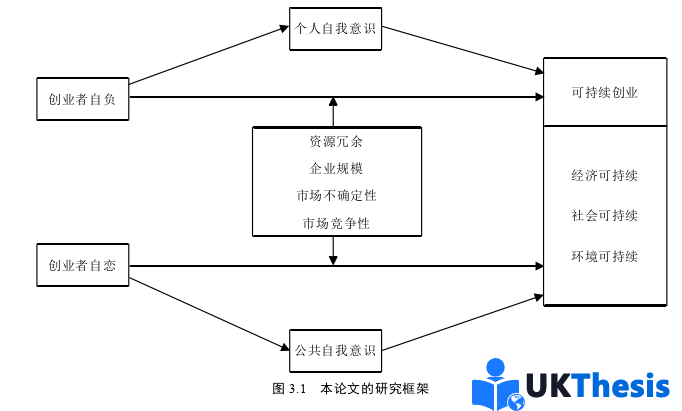

根據高階理論和創業網絡理論,本論文從認知角度出發,探索創業者的心理偏見與企業行為之間的關系。具體來說,本論文將創業者自負、創業者自戀、資源冗余、企業規模、市場不確定性和市場競爭性納入研究框架,把新創企業可持續創業行為分為經濟可持續、社會可持續和環境可持續三個維度,深入分析創業者的心理偏見與自我意識之間的關系,檢驗創業者自我意識與可持續創業行為之間的關系,探索內外部因素的調節作用,并試圖從理論與實證層面完善現有研究。與此同時,本論文的研究結果也有助于新創企業在實踐中提升可持續創業參與,從而在復雜多變的環境中克服“新生劣勢”,更好地生存和成長。

1.2.2 研究問題

(1)揭示創業者的心理偏見對新創企業可持續創業行為的影響機制

之前關于創業者心理特征對新創企業決策和行為影響機制的研究,尚未擴展至可持續發展或新創企業可持續創業行為的情境下,但實際上,創業者能夠對可持續發展或新創企業可持續創業行為產生重要影響(Chin et al., 2013),并且在創業情境下,不同的新創企業通常會由具有不同心理特征的創業者所領導,而不一定是傾向于開展可持續創業活動的創業者。一系列研究表明,企業領導者的自負和自戀往往會以相似的方式影響企業的戰略決策、行為和結果,例如,自負的領導者和自戀的領導者都喜歡參與冒險活動(Li & Tang, 2010; Gerstner et al., 2013)、開展密集的研發活動(Hirshleifer et al., 2012),而且由自負或自戀的管理者所領導的企業會比其他企業更積極地進行收購(Hayward & Hambrick, 1997; Malmendier & Tate, 2008)、企業的創新導向也更為強烈(Galasso & Simcoe, 2011; Gerstner et al., 2013)。

(2)探索自我意識因素在創業者的心理偏見與新創企業可持續創業行為之間關系的中介作用

由于大多數關于自負和自戀的研究都關注其對企業績效的直接影響(Tang et al., 2015; Petrenko et al., 2016; Tang et al., 2018),而對這些心理偏見影響企業戰略決策和行為的中介機制知之甚少(賈迎亞等,2021),特別是忽視了內在的認知和動機過程(Morris et al., 2005),進而可能會影響自負和自戀研究對高階理論的潛在貢獻,這是因為企業高層管理者的決策和行為通常所依賴的信息收集、過濾、解釋和評估活動必然是一個涉及甚至包含認知因素和認知活動在內的復雜過程(Finkelstein et al., 2009),尤其是在新創企業的背景下(Lubatkin et al., 2006)。因此,本論文借鑒心理學領域的有關研究,試圖探索自我意識因素在創業者的心理偏見與新創企業可持續創業行為之間關系的中介作用。

第2章 理論基礎與文獻綜述

2.1 高階理論及相關研究

20世紀80年代,Hambrick和Mason(1984)在研究了主流商業期刊為什么會關注企業高層管理人員的社會人口學特征之后,提出了一個概念框架,其中包含“組織成為了其高層管理人員的反映”的觀點。實際上,根據Simon(1947)的有限理性以及主要由Cyert和March(1963)提出的“支配團隊”(dominant coalition)概念,企業的績效表現是高級決策層集體選擇的結果。在此基礎上,Hambrick和Mason(1984)總結出兩條相互交織的研究路徑:第一條路徑與Cyert和March(1963)相一致,認為專注于所有的企業高管而不僅僅是首席執行官(CEO),能夠更準確地說明企業的戰略位勢,因為企業的管理是一項復雜的任務,不僅需要單獨考慮管理者最突出的特點,還需要考察其綜合影響;第二條路徑則認為盡管企業高管的社會人口學特征本身并不全面,但它們可以較好地反映高管的認知模式,而最早被用來代表社會人口學特征的變量主要包括年齡、職能背景、職業經歷、教育水平、社會經濟背景、財務狀況以及群體特征等。Hambrick和Mason隨后提出了一些關于上述特征與戰略管理之間潛在關系的命題,例如,由年輕高管領導的企業比由年長高管領導的企業更強調風險導向;高管特征同質性較高的企業,其決策速度比高管特征異質性較高的企業更快;受過良好教育的支配團隊更傾向于進行產品創新等等。由此,試圖揭示企業高層管理者的特質對企業戰略決策和績效決定作用的“高階理論”(Upper Echelons Theory, UET)迅速發展起來(賈迎亞和胡君辰,2021)。

2.1.1 高階理論發展的主要脈絡

隨著時間的推移,高階理論目前已經與管理學領域內外的許多理論和研究聯系在一起(Wren & Bedeian, 2020)。例如,Simon(1947)的有限理性概念不僅是高階理論的重要基礎,還是代理理論以及包括行為戰略和神經戰略在內的部分最新理論的基礎(Cristofaro, 2017)。實際上,這些理論或研究領域的發展都建立在對人類行為各個方面(例如性格和情感)的分析基礎之上——在完全基于預期效用邏輯和假設的經濟學研究與模型被證明并不符合真實情況以后,這些理論和領域的研究不斷增長,特別是Tversky和Kahneman(1973)的突破性貢獻:他們論證了經濟主體在進行財務決策時可能會選擇的心理捷徑,從而為全面地重新探索經濟行為背后的前置因素提供了基礎。

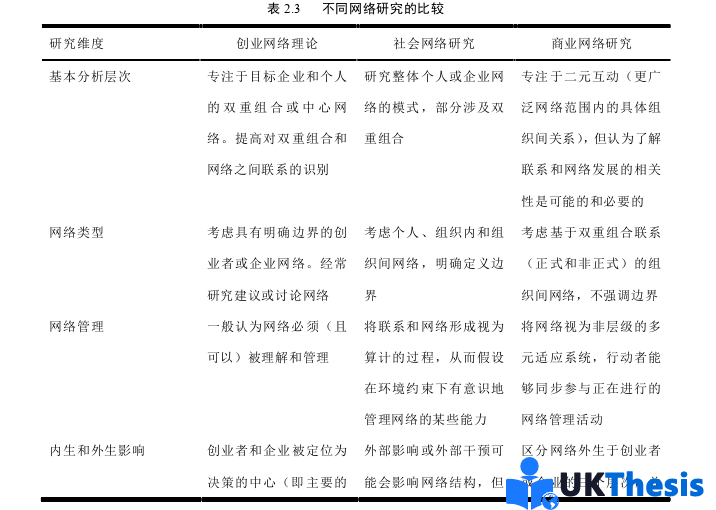

2.2 創業網絡理論及相關研究

過去30年,創業研究出現了一個新的重要領域:在經濟學和社會學研究不斷發展和融合的基礎上,學者們開始質疑之前創業研究的主流觀點,即創業者作為經濟行為者是孤立的且創業過程有別于其他社會現象。這一新興領域認為,創業者應當被視為通過其社會關系與更廣泛的利益相關者網絡密切相關的個體。也就是說,創業者嵌入在創業過程中發揮關鍵作用的網絡之中(Birley, 1985; Aldrich & Zimmer, 1986)。由此,越來越多的學者試圖探索創業者和新創創業所嵌入的網絡發展過程以及網絡對創業結果的影響(龍靜,2016; Lamine et al., 2019; 王海花等,2019),創業網絡理論已經發展成為解釋創業者行為和新創企業建立和發展過程的重要理論(韓煒等,2014)。

2.2.1 創業網絡的定義與特征

創業領域的學者們越來越認識到,創業者和新創企業嵌入在社會結構中(Larson & Starr, 1993; Hansen, 1995; Greve & Salaff, 2003)。一般來說,創業網絡是指創業者或新創企業與其他個人或組織建立的與創業活動有關的各種關系網絡的集合(單標安等,2015;尹苗苗等,2015),是創業者的個人網絡與新創企業網絡的統稱(朱秀梅等,2021)。實際上,作為社會學領域的主要概念,網絡通常被用來解釋個體間的關系,而隨著創業研究的不斷發展,特別是作為對創業領域網絡被過度結構化的一種回應,創業網絡理論將個體行動者視為網絡變化的驅動因素,推動了將社會網絡作為動態實體的研究(Hoang & Antoncic, 2003; Slotte-Kock & Coviello, 2010)。

更具體地,以社會學領域的網絡概念和理論為基礎,Birley(1985)最早將網絡引入創業研究,認為網絡在企業的建立過程中發揮著重要作用。Aldrich和Zimmer(1986, p.17)進一步指出,應當“將創業視為發生在持續的社會關系網絡中”。后來,Larson(1992)解釋了創業網絡概念,認為創業網絡是一個包含創業者、新創企業與其它企業、政府機構間關系的集合體。Hansen(1995)則認為,創業網絡是在創業過程中直接或間接發揮著作用的、為創業成功提供保障的利益相關者間的關系。Bruyat和Julien(2001)將創業網絡定義為創業主體間為了某一目的而形成的包含關系、契約和信任等要素在內的集合體,是一個會隨創業活動的進行而不斷演化的關系系統。國內學者蔡莉等人(2010)和嚴衛群等人(2019)從關系強度的角度出發,認為創業網絡是新創企業間不同強度的關系集合,是新創企業獲得發展所需資源的社會關系體系,同時也是新創企業成長的重要基礎。朱秀梅等人(2021)進一步將創業網絡劃分為個體關系、商業關系、政治關系和社群關系等四個維度,認為創業網絡能夠促進新創企業績效的提升,并且以上四個維度對新創企業績效的影響機制不同。

第5章 創業者自戀對新創企業可持續創業行為的影響機制

5.1 研究設計

為了對創業者自戀與新創企業可持續創業行為之間的關系與作用機制進行實證分析,本研究采用定量方法進行假設檢驗。基于先前的研究,本研究所涉及的創業者自戀、公共自我意識和可持續創業等變量難以通過二手數據進行測量,因此本研究采用大規模的問卷調查方法來獲取一手數據。

5.1.1 問卷設計

見4.1.1的問卷設計部分

5.1.2 變量測量

本研究主要涉及的變量包括:創業者自戀、公共自我意識、可持續創業、資源冗余、企業規模、市場不確定性以及市場競爭性。

5.1.2.1 創業者自戀

準確測量創業者自戀并不容易,因為自戀作為一種心理偏見,很難被直接觀察到。然而,隨著相關研究的發展,尤其是有關CEO自戀的研究不斷取得突破,學者們目前已經能夠通過不同方式較為準確地對創業者或CEO的自戀程度展開測量。 具體來說,已有研究對創業者或CEO自戀的測量主要通過兩種方式:單維度測量與多維度測量。其中,前者從創業者或CEO以自我為中心的程度出發,試圖從不同的角度展示相關主體的自我優越性,例如薪酬水平、在新聞稿件中使用第一人稱與出現的頻次、簽名的尺寸以及照片中個人的突出程度等(Hayward et al., 2004; Ham et al., 2018);后者則以Chatterjee和Hambrick(2007)提出的方法和來源于心理學領域的“自戀人格量表”(Narcissistic Personality Inventory, NPI)(Raskin & Terry, 1988)為代表。利用公開和可收集到的信息,Chatterjee和Hambrick(2007)構建了自戀的代理變量,通過企業年度報告中CEO照片的突出程度、新聞稿中對CEO名字的強調、CEO在新聞訪談中使用第一人稱的頻率、CEO的薪酬水平以及現金和非現金福利等指標測量CEO自戀。Rijsenbilt和Commandeur(2013)提出通過薪酬水平、權力、曝光程度和收購行為來測量CEO自戀。

第6章 研究結論與展望

6.1 研究結論

在高階理論和創業網絡理論的基礎上,本論文建立了創業者心理偏見、自我意識與新創企業可持續創業行為的理論分析框架,對創業者的自負和自戀如何通過影響其自我意識進而影響新創企業的可持續創業行為進行了理論分析與實證研究,得出了若干研究結果,下面對這些結果進行匯總和展示。

(1)創業者自負對新創企業可持續創業行為的影響

在已有研究的基礎上,本論文提出了創業者自負對新創企業可持續創業(包括經濟可持續、社會可持續和環境可持續)行為產生影響的假設,并在大規模調研中收集了318份有效數據以供分析和檢驗。由第四章得出的結果可知,創業者自負對新創企業經濟可持續、社會可持續和環境可持續創業行為都具有顯著的負向影響,這就說明創業者自負的確會對新創企業可持續創業行為產生影響,而且對其不同維度的影響方向相同。因此,如表6.1所示,本論文的假設1a、假設1b和假設1c均獲得證實,所以假設1得到了完全支持。

(2)個人自我意識在創業者自負對新創企業可持續創業行為影響中的作用

在已有研究的基礎上,本論文提出了個人自我意識在創業者自負對新創企業可持續創業(包括經濟可持續、社會可持續和環境可持續)行為的影響中起到中介作用的假設,并在大規模調研中收集了318份有效數據以供分析和檢驗。由第四章得出的結果可知,個人自我意識在創業者自負對新創企業社會可持續和環境可持續創業行為的影響中均起到了部分中介作用,而在創業者自負對新創企業經濟可持續創業行為的影響中則未能起到顯著的作用,這就說明個人自我意識在創業者自負對不同維度的新創企業可持續創業行為的影響中起到的作用不同。

參考文獻(略)