代寫企業管理論文范例:知識基礎、合作網絡對企業二元式創新績效的影響機制思考

本文是一篇企業管理論文,本研究基于資源基礎理論、知識基礎觀和社會網絡理論,通過運用社會網絡分析法和K-means聚類、CART決策樹、貝葉斯網絡分析法等機器學習方法分析探討了知識基礎、合作網絡對企業二元式創新績效的影響因素和作用機制。

第1章緒論

1.1研究背景

至2021年,我國已連續12年保持世界第一制造大國地位。然而,我國在諸多高科技領域的核心技術仍處處受制于人,尤其是新一輪中美貿易戰以來發生的中興被制裁、華為芯片斷供等事件,更加反映了我國高科技產業自主創新能力遠落后于制造能力的問題。為更好地應對國際政治經濟形勢巨變以及未來科技發展帶來的歷史機遇與挑戰,國家亟需通過深化實施創新驅動發展戰略來全面提升自主創新能力,通過加快產業轉型升級搶占新一輪全球競爭制高點,以此提升國家綜合實力建設世界強國。

創新是企業賴以生存和發展的生命線。在當前經濟發展模式轉變、傳統制造業轉型升級新常態下,創新成為我國社會經濟發展“新引擎”,技術創新成為企業在激烈競爭環境中獲取核心競爭優勢的關鍵因素。我國經濟自改革開放以來得到快速增長,主要得益于我國在勞動力與資源環境方面的低成本優勢,而目前此種優勢正在逐漸消失,我國許多產業至今仍處于全球產業鏈中低端位置,資源消耗大且產業利潤低。面對日益激烈的全球競爭環境,我國企業該如何激發自主創新活力,充分利用既有知識資源與技術優勢,大力促進外部協同創新合作,攻克核心技術創新瓶頸,提升原始創新能力與創新績效,通過技術創新將“中國制造”變成“中國智造”和“中國創造”?在當前經濟轉型背景下,我國經濟該如何向高質量發展新階段轉變,如何通過自主創新在激烈競爭環境中把握先機贏得優勢并立于不敗之地?站在實現第二個百年奮斗目標新征程的起點上,國家該如何全面實施創新驅動發展戰略,全面提升經濟增長質量和效益,通過創新驅動實現國家經濟建設跨越式發展?這些都成為政府與企業亟需深入思考的戰略問題[1]。

1.2研究問題

隨著信息技術的快速發展,知識更新迭代速度不斷加快,市場競爭愈加趨向深度化與繁雜化,若想在日益激烈的競爭環境中獲得核心競爭優勢,企業必須重視相關領域的技術創新。作為企業開展技術創新活動的重要內部因素,知識基礎通過驅動技術創新進程深刻影響著企業技術創新的范圍、方向與路徑[5],并在很大程度上決定企業能否獲得高質量創新成果產出。另一方面,為突破自身技術慣性和資源約束等限制,企業在開展技術創新活動時會通過與外部組織開展合作來獲取外部的異質性信息與創新資源,從而提升創新績效,因此,合作網絡亦成為影響企業創新績效的重要外部因素之一。作為影響企業創新績效的重要內部因素和外部因素,知識基礎和合作網絡二者如何交互影響企業創新績效?其內在影響機制究竟是什么?探討并解決這些問題對于企業提升創新績效謀求未來發展極為重要。

與此同時,當前學術界針對知識基礎與企業創新績效的關系、合作網絡與企業創新績效的關系展開了諸多探討與研究。有不少研究探討了知識基礎特征與創新績效的關系,如內部知識基礎深度和寬度對企業漸進性與根本性創新績效具顯著正向影響[6],內部知識基礎深度和范圍對企業搜索效率與創新產出之間的影響起調節作用[5]。同時,亦有不少研究重點分析了企業在組織間合作網絡的位置對其創新績效的影響,如位于網絡中心地位的企業可通過降低交易、信息搜尋、監督和維護成本來提高創新績效[7,8],而若維持組織間關系的成本超過所獲得的收益時,也可能對企業創新績效產生負面影響[9]。對于占據結構洞位置的企業,可通過獲得多樣性外部資源和信息,有效發揮自身優勢更好地識別和把握各種機會和威脅,進而提高自身創新績效[10]。

第2章理論基礎與文獻綜述

2.1理論基礎

2.1.1資源基礎理論

1933年,美國經濟學家愛德華?哈斯丁?張伯倫(Edward Hastings Chamberlin)在《壟斷競爭理論》中首次提出了“競爭優勢”的概念。1978年,Hofer和Schendel將此概念引入戰略管理領域,他們認為企業競爭優勢就是一個企業通過其資源的調配而獲得的相對于競爭對手的獨特性市場地位。之后,Porter(1980)[25]、Teece(1997)[26]和Cepeda(2007)[27]等學者對“競爭優勢”展開了系統的研究,他們認為,在激烈的市場環境中,企業采取各種戰略獲取競爭優勢可以更好地獲得企業績效,競爭優勢對于企業發展起著至關重要的作用。圍繞“為什么一些企業的績效總是勝過其他企業?”這一核心議題,戰略管理領域的學者們展開了大量相關研究。Porte(r1980)[25]從產業組織的角度提出分析競爭優勢的“結構-行為-績效”(Structure Conduct Performance,SCP)范式。該范式強調了產業結構與市場勢力的影響,認為產業結構決定了產業競爭狀態以及企業資源。為了對Porter提出的競爭優勢理論進行補充,Wernerfelt(1984)[28]在發表的論文中提出了一種新的競爭優勢理論,該理論認為,企業采用的產品市場地位組合實際上是其所控制的資源的一種反映,企業間所進行的產品市場地位競爭,可以看作是企業間所擁有資源地位的競爭。Wernerfelt的這篇論著被認為是關于資源基礎理論(Resource-Based Theory,RBT)的最早論著。之后,Rumelt(1984)[29]從資源的角度研究了企業租金獲取的規律,根據其觀點,企業被看作是一組生產性資源的組合,且這些資源的價值會隨著應用環境的變化而發生改變。Barney(1986)[30]提出“戰略性要素市場”這一概念,該概念是指企業獲取實施產品市場戰略所需資源的場所。Barney認為,如果戰略要素市場是完全競爭的,那么企業將不可能獲得經濟租金。該觀點與波特(Porter)的產業吸引力理論相矛盾。Dierickx和Cool(1989)[31]對Barney的觀點進行了拓展,并進一步研究分析了是什么使企業所擁有的資源能夠產生經濟租金,以及企業資源如何產生經濟租金的機制,為進一步系統論證資源基礎理論提供了重要借鑒。

2.2國內外相關研究綜述

根據上一章提出的研究問題,圍繞研究涉及到的變量和內容,對已有研究文獻進行歸納與評價,為后續研究的順利開展奠定基礎。首先,介紹企業二元式創新績效概念界定與影響因素等;然后,對知識基礎的概念、特征及其與企業創新績效的關系進行文獻梳理;最后,對組織內合作網絡整體特征(小世界特征、網絡聚合度、關系強度)與企業創新績效的關系、組織間合作網絡嵌入(結構嵌入、關系嵌入、內容嵌入)與企業創新績效的關系進行研究綜述。

2.2.1企業二元式創新績效

(1)企業二元式創新績效的概念界定

自從探索式學習和利用式學習被March在1991年提出以來,探索和利用這一對概念被廣泛應用在知識管理、組織學習、組織設計和組織創新等領域。廣義上來說,探索意味著搜索、變化、冒險、實驗、發現和創新,而利用則包括細化、選擇、生產、效率、實施和執行[3]。具體而言,探索是指發現新的產品、知識、資源和機會,它與根本性的改變以及實踐學習相關聯,而利用是指對現有產品、知識、資源和能力的改變,它是一種漸進式的改變和通過局部搜索的學習方法[49]。隨著企業經營環境快速變化,企業間的競爭日益激烈。為持續保持競爭優勢,越來越多企業通過技術創新來提高自身產品質量和服務水平[50]。從組織學習的角度來看,企業進行探索式創新和利用式創新已成為各類企業應對轉型升級的戰略選擇[51]。探索式創新是一種大幅度的、激進式的創新行為,其目的是通過新技術和新知識來尋求新的可能性[3]。通過開展探索式創新,企業能夠設計出新的產品、發展出新的分銷渠道、開辟出新的細分市場[52-54]。

探索式創新追求從外部獲取和創造異質性知識與技術,而對企業現有知識基礎進行脫離和超越[55,56]。利用式創新是一種小幅度的、漸進的創新行為,其目的是對企業現狀進行改造、整合和提升[3]。通過開展利用式創新,企業能夠完善原有產品設計、豐富現有產品線、提高現有分銷渠道的效率[52-54]。利用式創新追求對企業現有知識提煉、強化、整合和改進[55-57]。雖然探索式創新和利用式創新對企業發展均具有重要作用,但是二者之間仍然存在較大差異。總體而言,探索式創新更強調對新知識和新技術的獲取和創造,它是企業從外部尋求知識和技術的一種創新模式;而利用式創新則更強調對現有知識和技術的創新、整合和改進,屬于一種改革性的創新行為[49]。

第3章變量選取與度量.................................35

3.1知識基礎特征選取與度量...................................35

3.1.1知識基礎特征選取依據.....................................35

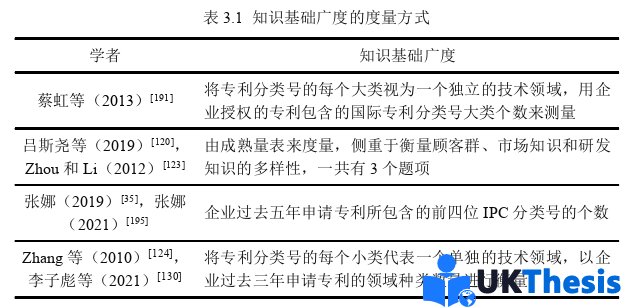

3.1.2知識基礎特征度量.......................................37

第4章數據來源、獲取與處理.........................47

4.1樣本選擇與數據來源...................................47

4.1.1樣本選擇.........................................47

4.1.2數據來源與清洗...................48

第5章知識基礎對企業二元式創新績效的影響........................59

5.1問題描述...........................................59

5.2基于知識基礎特征的企業群組劃分..........................60

第8章基于貝葉斯網絡的企業二元式創新績效影響機制分析

8.1問題描述根據第7章的決策規則分析可知,知識基礎特征、合作網絡結構特征或獨立或交互影響企業二元式創新績效,且針對不同類型企業,影響探索式創新績效和利用式創新績效的多特征因素組合情況各有不同。雖然CART決策樹能夠很好地識別出影響不同類型企業二元式創新績效的重要因素,但對于知識基礎特征、合作網絡結構特征對企業二元式創新績效的具體影響路徑以及變量間邏輯依賴關系卻不能清晰呈現,各特征變量對企業二元式創新績效的影響程度亦無法明確。鑒于貝葉斯網絡不僅能夠清晰、有效地呈現變量之間的前后邏輯關系,而且還能揭示變量之間的關聯度與貢獻度,本章將借助貝葉斯網絡深層次剖析不同類型企業群組的知識基礎、合作網絡影響企業二元式創新績效的復雜作用機制。

本章重點解決如下三個問題:(1)針對不同類型企業,知識基礎特征和合作網絡結構特征對企業探索式和利用式創新績效的具體影響路徑有哪些?(2)知識基礎特征和合作網絡結構特征與企業二元式創新績效的變量之間存在何種邏輯依賴關系?變量之間的關聯度和貢獻度究竟如何?(3)結合自身特點,不同類型企業分別可以通過哪些不同路徑方案以“殊途同歸”的方式實現提升二元式創新績效之目標?

第9章結論與展望

9.1研究結論

探索式創新和利用式創新是企業獲取持續競爭優勢的兩種重要創新方式,為提升探索式和利用式創新績效,企業不僅要對內部知識進行整合和創造,還需要通過與其他組織開展合作從外部獲取優質的異質性知識,從而進一步提升企業二元式創新績效。本研究基于資源基礎理論、知識基礎觀和社會網絡理論,通過運用社會網絡分析法和K-means聚類、CART決策樹、貝葉斯網絡分析法等機器學習方法分析探討了知識基礎、合作網絡對企業二元式創新績效的影響因素和作用機制。首先,通過文獻梳理和相關性分析最終遴選并度量知識基礎特征(知識基礎廣度、知識基礎深度、知識基礎規模、知識基礎非相關多元度、知識基礎相關多元度)、合作網絡結構特征(度中心性、中介中心性、接近中心性、聚集系數、結構洞)、企業二元式創新績效(探索式創新績效、利用式創新績效);其次,以2015-2020年新能源汽車產業授權的發明專利和實用新型專利為研究樣本,借助K-means聚類算法和主成分分析法等對不同特征下285家焦點企業進行不同群組劃分;然后,以特征變量為條件屬性,以企業二元式創新績效為決策屬性,通過CART決策樹算法分別對不同類型企業的二元式創新績效進行決策規則分析;最后,借助貝葉斯網絡深層次剖析知識基礎特征、合作網絡結構特征影響企業二元式創新績效的復雜作用機制。具體而言,本研究主要得出如下結論:

基于知識基礎視角對二元式創新績效影響因素分析可知,知識基礎特征對不同類型企業的探索式和利用式創新績效影響情況各不相同。其中,知識基礎廣度、知識基礎深度、知識基礎規模、知識基礎非相關多元度、知識基礎相關多元度等5個特征均以兩兩組合的形式共同影響探索式創新績效;而只有知識基礎規模和知識基礎非相關多元度對利用式創新績效產生影響。不同類型企業的具體情況主要體現為:○1針對涉獵廣泛型企業,其探索式創新績效主要受知識基礎廣度和知識基礎非相關多元度共同影響,當知識基礎廣度較低時,知識基礎非相關多元度會負向影響探索式創新績效,而當知識基礎廣度較高時,知識基礎非相關多元度會正向影響探索式創新績效。

參考文獻(略)