市場營銷論文范文代寫:功能型產品透明包裝對感知功效的影響

本文是一篇市場營銷論文,本文通過閱讀和梳理了透明包裝、感知控制、功能型產品等文獻,結合近年來營銷領域的熱點話題及現象,提出了本文的主要研究問題——功能型產品包裝透明與否是否會對消費者對于該產品的功效推斷產生影響,并進一步探究其中的內在作用機制和可能存在的調節變量。

第一章 引言

隨著包裝技術的進步,包裝設計面臨著新的機遇,其中一個趨勢是將透明度引入到廣泛的產品包裝中。在一項調查中,超過一半的消費者認為能夠通過透明的包裝看到產品是很重要的(Mintel News., 2014)。

幾十年來,營銷學者們圍繞不同的包裝元素及其對消費者的影響開展了許多研究。根據柳武妹等(2020)對前人研究的梳理,綜合考慮多數學者的觀點, 他們認為包裝元素可以分為非語言型(nonverbal)包裝元素(圖像、顏色、尺寸、形狀、材質)和語言型(verbal)包裝元素(文字說明和標簽等產品信息、書寫的品牌名稱)兩大類。如今,透明元素作為產品包裝的非語言型元素,已經越來越頻繁地被應用于產品包裝設計中。但對已有研究進行總結后不難發現,營銷領域中針對透明這一包裝元素的研究屈指可數。到目前為止,只有一項關于透明包裝及其對消費者行為影響的研究發表在頂級營銷期刊上。Deng和Srinivasan(2013)研究了透明包裝對消費數量的影響,他們通過實驗發現較小的且看起來誘人的食物使用透明包裝會增加消費量。他們對此的解釋是,透明包裝使消費者能夠看到食物,即增加了它的突出性(突出性效應),這種突出性效應讓原本就有吸引力的食物看起來更加誘人,從而增加了消費量。還有一些研究討論了透明包裝對產品評價(Tse & Yim, 2002; Morales & Fitzsimons, 2007; Chandran et al, 2009; Batra et al, 2010)、消費數量(Wansink et al, 2006; Deng & Srinivasan, 2013)和購買意愿的影響(Billeter et al, 2012)。

而無論什么產品,消費者通常都會在信息不完整的情況下做出購買決定。90%的消費者只看了包裝的正面就買了東西;85%的消費者在購買時沒有選擇替代產品(Urbany, Dickson, & Kalapurakal, 1996)。盡管有超過30,000種產品可供選擇2,做出購買決定也不是一件簡單的事情——消費者平均在一年的時間里通常只會購買店內可用產品的0.7%(Catalina, 2014)。因此,消費者必須從商店里可供選擇的各種各樣的產品中找到、評估和比較他們想要的產品。在這種情況下,消費者傾向于根據偶然提示和從以往的記憶中搜索相關信息來推斷某些缺失的屬性(Huang & Lu,2016)。

第二節 研究內容與研究意義

一、研究目的

本文著眼于透明/不透明包裝,研究了“透明”這種視覺包裝元素對消費者推斷的影響。通過文獻的收集、閱讀、整理,明確各變量的定義,梳理各變量理論之間的關系,尋找到變量之間的銜接點,進而構建“透明包裝—感知控制—產品感知功效”理論研究框架,進一步探討了可能影響消費者產品功效推斷的因素及其潛在機制。本文研究目的主要有三點:

首先,本文在文獻閱讀和整理的基礎上,研究了透明包裝是否會影響消費者對產品的推斷。本文首先將設置實驗組和對照組,操縱實驗變量:產品的包裝是透明還是非透明。然后依次研究實驗組與對照組對于實驗產品的產品功效的推斷是否有顯著差異。

第二,在主效應穩健存在的基礎之上,揭示透明/非透明包裝對功能型產品功效推斷的內在作用機制。透明包裝往往能提高由此,本文將研究個體感知控制是否在透明包裝對消費者感知產品功效的影響中起到中介作用,以及該間接作用的效應大小如何。

第三,在此基礎上,本研究進一步探討了透明/非透明包裝對消費者感知功效影響的邊界條件。一方面,消費者不同的人格特質導致其在推斷商品功效時存在不同的消費動機,相較于促進定向型的人,預防定向的人更傾向于選擇透明包裝的產品。預防定向的個體傾向于規避負面結果(如產品未能起到作用),而促進定向的個體則會更加關注正面結果(如產品的新功能)。此外,本研究認為產品信息的框架類型也會產生調節作用。當消費者被強調的是產品所能帶來的好處時,其更多關注到的是該功能型產品帶來的正面結果,那么此時透明包裝相較于不透明包裝的通透性所帶來的確定性、掌控性會被削弱,即消費者對產品功效推斷的差異可能不顯著。相反地,當消費者被強調的是產品所能規避的壞處時,其更多關注到的是該功能型產品所能避免的不良結果,那么此時透明包裝相較于不透明包裝可以使消費者產生更高的功效推斷。

第二章 文獻綜述

第一節 透明包裝

一、包裝和透明包裝

關于包裝的科學定義, 學術界并沒有形成統一的結論。如Coles, McDowell 和 Kirwan(2003)、Lockhart(1997)等指出包裝是協調系統, 以確保將商品安全交付給消費者的一種手段。Silayoi 和 Speece(2004)認為包裝是從原材料到加工產品、從生產者到用戶或消費者的過程中, 由任何性質的材料制成的用于商品的封閉、保護、處理、交付和展示的所有產品。國內學者涂陽軍、楊智(2013)對包裝的內外特性進行了研究,認為包裝是由特定的物理材料經過一定的生產加工而成,以產品為中心,在材料上附著相應的文字、圖形和圖案。

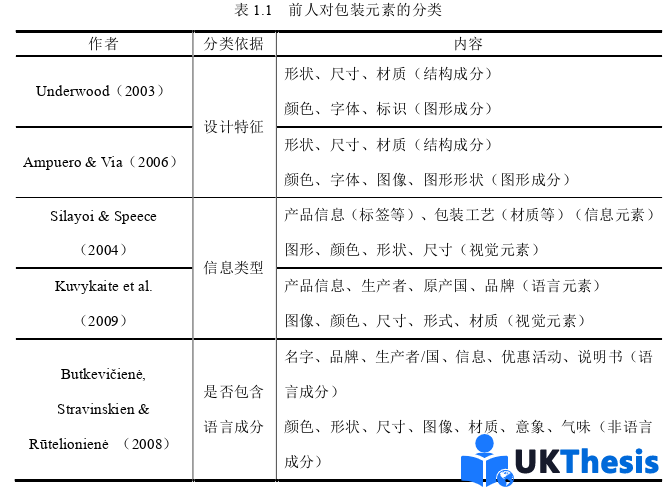

前人也總結過包品包裝中存在的一些元素(Underwood, 2003; Ampuero & Vila, 2006; Silayoi & Speece, 2004; Kuvykaite et al., 2009; Butkevi?ien?, Stravinskien & Rūtelionien?, 2008),他們的分類依據分別為包裝設計的特征、信息傳遞的類型以及是否包含語言成分等。盡管學者們對包裝元素的分類標準略有不同, 但劃分的具體內容卻相似,他們基本將包裝元素分為非語言型包裝元素(圖像、顏色、尺寸、形狀、材質)和語言型包裝元素(文字說明和標簽等產品信息、書寫的品牌名稱)兩大類(總結見表1.1)。根據常見的分類方法,產品包裝的透明/不透明元素屬于結構成分、非語言成分或者視覺元素。本研究根據柳武妹等(2020)綜述的分類方法,認為透明/不透明屬于語言型/非語言型包裝元素中的語言型包裝元素。

Colin Rowe和Robert Slutzky在1964年發表的《透明性》(Transparency)中對透明性給予了兩層定義。第一層定義的透明指物體透過可見光并散射較少的性質且透明性與物體的材料和物體自身的顏色有關。這種情況下透明是一種物理屬性,例如透明的玻璃瓶可以讓我們看清里面的水。第二層定義來源于建筑學中的空間概念,透明性不僅僅暗示著圖形的一種光學特性,它還暗示著一種更寬廣的空間秩序。

第二節 功能型產品感知功效

一、功能型產品的概念

本研究的實驗對象主要聚焦于功效型產品。Hirschman和Holbrook(1986)把消費者態度分為二維,并由此將產品分類為功能型產品和享樂型產品。他們認為,消費者購買產品或服務有兩個原因:一是基于審美或感官愉悅、幻想和有趣的情感體驗的享樂主義;二是消費者的認知驅動力、工具性和目標導向取向使其在選擇產品時更傾向于功能型產品。Mittal 和 Kamakura(2001)認為,功能型產品應該只是強調產品功能,如電腦。享樂產品應該強調產品的享樂屬性,如美容產品、奢侈品等。也有學者提出,享樂型產品和功能型產品沒有辦法徹底區分開來,因為很多實用的產品也存在享樂功能,比如洗滌劑從清潔能力來判斷屬于功能型產品,但是從氣味來判斷則隸屬于享樂型產品(Chaker,2011)。廣義而言,享樂商品提供了更多的體驗性消費、樂趣、愉悅和刺激(名牌服裝、跑車、豪華手表等),而功能型商品主要是工具性和功能性的(微波爐、面包車、個人電腦等)(Hirschman & Holbrook, 1982; Strahilevitz & Myers, 1998)。

從消費者動機的角度看,享樂型產品與功能型產品也存在重疊。例如,對于同一種咖啡,一個消費者可能通過會喝它來為繁重的工作提供能量,而另一個消費者可能會通過與朋友喝它來放松一個下午(Mogilner, Aaker, & Kamvar, 2012)。

除了上述與消費者態度和動機有關的原因外,享樂型產品與功能性產品界限模糊的另一個原因是,在產品設計之初,設計師未能區分享樂型功能與功能性功能。Norman(2004)認為應該對產品和產品特征進行三個不同層次的加工或理解,包括產品的物理特性層面(即產品的設計和表現形式)、行為層面(包括了產品功能、性能和可用性)和反映層面(也就是產品所表現的意義和可能的解釋)。設計師對這三個層面的處理都可以使得產品在滿足功能性的同時為消費者帶來感官上的愉悅。

綜上,雖然享樂型產品和功能型產品的構念界定沒有一個十分清晰的界限,但是在本研究,我們可以用產品的相對功能性和享樂性來區分產品(Batra & Ahtola,1990;Mano & Oliver,1993)。

第三章 研究假設與研究模型 ........................... 19

第一節 功能型產品透明包裝與功效推斷 ........................... 19

一、包裝與功效推斷 ............................. 19

二、透明/不透明包裝與功效推斷 ....................... 19

第四章 實驗設計與假設檢驗 ........................... 24

第一節 產品透明/不透明包裝與感知到的產品功效 .................. 24

一、實驗過程 .................................. 24

二、數據結果及分析 ............................... 26

第五章 研究結論與營銷管理啟示 ....................... 40

第一節 研究結論 ............................. 40

第二節 營銷管理啟示 ........................ 41

第四章 實驗設計與假設檢驗

第一節 產品透明/不透明包裝與感知到的產品功效

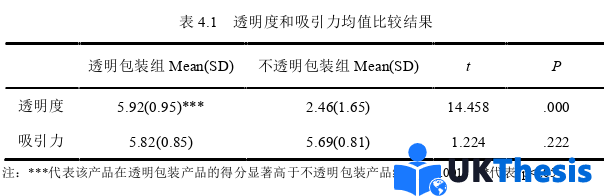

實驗1的目的是考察透明/不透明包裝下的產品是否會影響消費者對于產品功效的評價,即驗證H1。本研究預測:透明包裝組的被試對于產品功效的評價應該會顯著地高于不透明組的被試。

本實驗材料結合了以往在相關研究中被廣泛使用的實驗材料并試圖選取新 的與功效相關的產品,以期豐富有關功效型產品研究的實驗材料。其中包括了爽膚水、漱口水、洗手液。以漱口水為例,首先選取一款透明包裝漱口水的圖片,再通過Photoshop對圖片進行處理,模糊其透明效果。為了防止顏色不同可能導致的評價差異,我們對于不透明的處理也選擇與透明包裝相同的色系。在正式實驗之前,本研究先在相同的實驗人群中進行預實驗。被試需對這兩種產品圖片進行“奇怪性”與“真實性”的評估。因為根據前人的研究,我們發現一些時候透明或者不透明包裝的實驗處理會使得產品的審美性出現差異,并因此導致吸引力和評價的差異。根據對預實驗結果的方差分析后我們得到,經過Photoshop處理的不透明產品圖片在“奇怪性”與“真實性”上與透明產品的原圖沒有顯著差異(P“奇怪性” = 0.105,P“真實性” = 0.097),故可以作為本研究的實驗刺激材料。爽膚水和洗手液這兩種產品的刺激物圖片的相關操作同上。

第五章 研究結論與營銷管理啟示

第一節 研究結論

本文通過閱讀和梳理了透明包裝、感知控制、功能型產品等文獻,結合近年來營銷領域的熱點話題及現象,提出了本文的主要研究問題——功能型產品包裝透明與否是否會對消費者對于該產品的功效推斷產生影響,并進一步探究其中的內在作用機制和可能存在的調節變量。

首先,透明元素作為產品包裝的非語言型元素,已經越來越頻繁地被應用于產品包裝設計中。但對已有的關于產品包裝元素的相關研究進行總結后不難發現,營銷領域中針對透明這一包裝元素的研究屈指可數。到目前為止,針對透明包裝及其對消費行為影響的研究中,僅有一篇發表在營銷領域的頂級刊物上。所以,為了豐富透明包裝相關的理論研究,我們從視覺線索著手,開始分析透明與不透明包裝會對消費者產生怎樣不同的影響。

其次,我們考慮到數十年的營銷研究已經強調了產品包裝對于消費者反應的影響,包括產品推斷(如顏色、尺寸、體積、質量和健康感知)、注意力、品牌印象和選擇、購買意圖、支付意愿和購買行為。但是產品包裝會對產品的功效推斷產生怎樣的影響,學界目前的研究不算系統。

最后,本研究基于文獻中個體特質可能會對后續行為產生一定的影響后,確定了促進定向/預防定向以及產品信息框架這兩個調節變量,為本研究的假設模型理論框架提供了理論基礎。

具體而言,本研究認為當消費者面對到透明包裝的功能型產品時,會引發他們更高的感知控制,而這種感知控制使他們對于產品可能產生的結果更加自信,也因此產生更高的產品功效推斷。首先,本研究通過前測確定了作為實驗刺激物的3種功能型產品:漱口水、爽膚水以及洗手液。其次,在實驗1中,我們初步驗證了功能型產品透明包裝對消費者感知功效的正向作用。

參考文獻(略)