代寫人力資源管理論文范本:社會責任人力資源管理的結構內涵、測量及其對組織韌性的影響思考

本文是一篇人力資源管理論文,本研究探究了社會責任人力資源管理對組織韌性的影響和作用機制,揭示企業通過社會責任人力資源管理提升組織韌性的“黑箱”,豐富了有關社會責任人力資源管理的理論成果,彌補了社會責任人力資源管理在組織層面研究的匱乏,以及拓展了人力資源管理在組織韌性領域研究的相關文獻,豐富了組織韌性形成機制的實證研究,為社會責任人力資源管理促進組織韌性能力發展的可行性提供了理論與實證支持。

第1章 緒論

1.1研究背景與問題提出

企業社會責任在20世紀由西方學者Oliver Sheldon于1924年提出,是指企業對利益相關者的各種利益和需求做出反應的愿望,這反映在企業對所有人、員工和社會作為一個整體的承諾,社會責任由于其能夠影響員工、客戶和組織潛力而變得日益重要(Vos,2003;Latif et al,2020),是一個廣為關注的研究領域。目前,越來越多的學者關注到人力資源管理對于社會責任履行的重要性,將注意力轉向了以責任和道德為重點的人力資源管理實踐,承認了人力資源管理在轉變組織向可持續和負責任增長的過程中具有統領和支撐作用的獨特定位。同時,社會責任人力資源管理的目標在于保障組織持續的健康發展,具備韌性能力是組織業務連續性和可持續發展的決定性因素,組織在逆境中有效應對挑戰的能力對其業務的連續性和組織可持續具有重要影響。因此,組織在制定包含社會責任原則的商業戰略和人力資源管理實踐時,需要克服的關鍵障礙之一便是如何在組織內部進行長期規劃和風險管理,通過提升韌性能力使組織更有效地應對危機(Cooke et al,2020)。本小節將分別闡述與研究相關的理論背景與實踐背景,并提出相應的問題。

1.1.1理論背景

(1)社會責任的正面價值逐漸被學術界認可

在過去一段時間以來,學者們就有關社會責任的履行價值問題做出了一系列爭論,股東論觀點的支持者認為,高管們的行為應該完全為組織所有者即股東的利益服務,弗里德曼(1962)認為在自由經濟中,高管的唯一社會責任應該是在商業規則的范圍內,在沒有欺騙或欺詐狀況下使組織利潤最大化。而持有相反觀點的學者們認為,社會責任和可持續發展已經成為商業實踐中愈發重要的一部分,組織需要滿足和平衡各種利益相關者的目標期望,組織的商業實踐必須考慮對社會和環境產生的影響,例如員工的工作保障或者對客戶的持續服務的承諾等一系列行為,關注其它利益相關者的利益會增加他們支持組織經營的意愿,提供關鍵的資源和信息,以應對潛在的危機。從組織層面來講,企業社會責任能夠給企業帶來更好的社會績效,在一定程度上也能夠提高企業的聲譽和價值,驗證了承擔社區關系、雇傭關系和雇員多元化的社會責任與企業價值之間呈顯著正相關,企業社會責任的履行也更有利于增加股東財富和財務績效(姚海鑫等,2007;田虹和姜春源,2020;鐘鵬等,2021)。從個體層面來說,企業內部社會責任側重于支持員工身心健康的組織實踐,如保護員工權利、醫療保健、職業和個人發展、平等機會和多樣性等,能夠加強與員工的情感紐帶,這種情感承諾使得員工愈發愿意為提高企業生產力而努力工作(文彤等,2022),員工感知的社會責任會導致積極情緒,保持員工活力,緩解員工職業倦怠,提高員工的適應性、工作效率,促進組織績效(顏愛民等,2022),綜上所述社會責任的正面意義已經逐步被學術界所關注并承認。

1.2研究目的

為了實現組織業務的連續性和的可持續性,人力資源政策不僅應當支持和配合社會責任戰略部署,同時也應當迅速地對不斷變化的業務現實做出反應,處理當前面臨的高度復雜性環境,提升適應水平和韌性能力以獲得長期生存的機會(Brockbank和Ulrich,2009;De Gama et al,2012)。社會責任人力資源管理是指旨在促進社會責任領域的人力資源管理,負責員工社會責任活動的參與,強調促進公平對待員工、員工關系中的道德等問題的人力資源實踐,建立道德和可持續文化的工作場所,以促進組織的可持續發展(Diaz‐Carrion et al,2018)。有效的人力資源管理實踐不僅能夠關注員工和社會責任實踐,更能夠通過該人力資源管理實踐提升組織適應外部環境的能力。綜上所述,本文的研究目的主要包括有以下方面:

(1)構建中國情境下社會責任人力資源管理概念的內涵和結構維度,回答了本土組織情境下社會責任人力資源管理應當包含哪些內容的問題。

以往對社會責任和人力資源管理兩者內在聯系的研究較為模糊,缺乏系統的梳理與歸納,因此本研究擬通過知識圖譜的研究方法對之前學術界有關社會責任與人力資源管理的內在聯系問題,給出社會責任與人力資源管理結合的意義和過程,然后對社會責任人力資源管理的內涵和研究脈絡等進行科學和系統性的內容梳理和文獻綜述。隨著時間的推移,社會責任人力資源管理的內涵也在發生變化,而且現有關于社會責任人力資源管理的內涵和維度結構難以與中國情境相結合,導致現有量表無法對本土企業的社會責任人力資源管理進行有效的衡量,不利于本土企業的實證研究。因此本研究采用扎根研究的方法,通過對收集到的半結構化訪談資料進行主軸編碼、選擇性編碼等分析,探究中國情境下社會責任人力資源管理的維度結構,對已有的相關題項進行歸納整理,生成社會責任人力資源管理的測量題項庫,并邀請人力資源領域的專家學者進行討論和修訂,通過問卷調研的形式獲取數據,利用數理統計對初始量表進行題項信效度的檢驗,開發出社會責任人力資源管理的本土測量量表,為后續相關研究提供可靠的測量工具。

第2章 文獻綜述

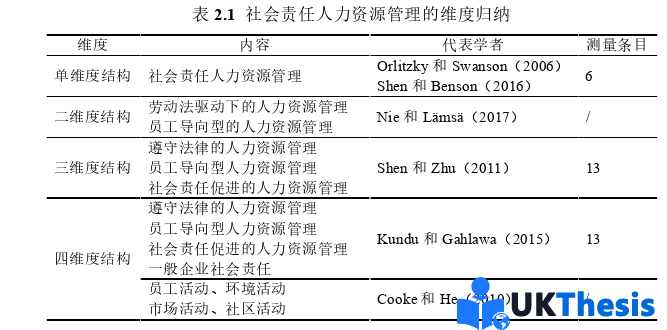

2.1社會責任人力資源管理

2.1.1社會責任人力資源管理的概念界定

學者們從不同視角對社會責任人力資源管理的概念做出界定,但迄今仍未對社會責任人力資源管理形成統一的定義,Shen和Zhu(2011)最開始將社會責任理念融到人力資源管理實踐的各項活動當中,以此為基礎提出了以社會責任為導向的人力資源管理實踐,即社會責任人力資源管理,具體包括招聘和留住有社會責任意識的員工;提供社會責任培訓;在晉升、績效評估、薪酬制定時考慮員工的社會貢獻;提升員工的技能與動機等,其主要目的是增強員工對社會責任活動的參與,期望員工將自己視為社會責任實踐活動的接受者和傳播者,該概念從戰略人力資源管理視角闡述組織運用人力資源管理實踐如何開展社會責任活動,為內部社會責任的實施提供了新思路。Kundu和Gahlawat(2015)將社會責任人力資源管理的概念定義為組織旨在提高員工社會責任活動參與性角色的人力資源實踐和活動。Shen和Benson(2016)將社會責任人力資源管理定義為組織促進和獎勵員工參與有利于外部利益相關者的社會責任計劃的人力資源管理實踐。Voegtli和Greenwood(2016)將社會責任人力資源管理定義為對員工實施的社會責任行為,這種行為能夠支持社會責任的成功實施。Newman et al(2016)將社會責任人力資源管理定義為組織促進外部社會責任計劃的實施而采用的一系列影響員工態度和行為的人力資源管理實踐。Barrena-Martínez et al(2017)認為社會責任人力資源管理是企業人力資源管理實踐與社會責任戰略的深度融合,它們在對員工的管理中包含社會維度,將與社會責任活動相關的全部過程嵌入到人力資源管理的各項環節之中,影響員工對待社會責任的態度和行為,促進社會責任的實施。Riivari和L?ms?(2017)認為在社會責任人力資源管理實踐過程中應當秉持性別平等性的原則,比如在工作場所中男性員工和女性員工具備平等的就業機會,組織需要為女性員工提供特定幫助,提高女性員工在組織決策中的話語權等等。Nie et al(2018)認為社會責任人力資源管理是在傳統人力資源管理實踐的基礎上與組織社會公益和環境目標的整合,超越了企業的直接利益和法律要求,改善員工生活,滿足社會期望和員工的個人期望。López-Fernández et al(2018)將社會責任人力資源管理定義為響應員工的利益,包括那些有助于改善工作和員工生活質量的政策和實踐,符合企業社會責任的原則。

2.2組織韌性

在當今不斷發生變化且日益劇烈的復雜競爭形勢環境下,組織韌性尤為重要,有助于商業組織準確性地識別并有效率地應對外部復雜的競爭形勢,能夠妥善的處理在其中的各種不確定性和市場波動等嚴峻競爭與挑戰,進而有效地推動組織的持續發展。近年來學者們對組織韌性的研究使得其適應范圍進一步拓展,組織韌性對于企業管理實踐的重要性已逐步獲得學術界的認可,圍繞組織韌性的基本概念定義界定、發展過程脈絡、組織韌性的形成機制,從財務資源、組織學習、人力資源管理系統等多個角度對組織韌性概念進行廣泛和多方面的深入研究,組織韌性的運行機制等相關問題已經形成了初步成果。

2.2.1組織韌性的概念界定

組織在生產經營過程中不可避免地會面臨各種宏觀和微觀情況下的不確定性和外部干擾,例如公共危機、自然災害或供應鏈活動停止等等(Linnenluecke et al,2012;Markman和Venzin,2014),而且在許多情況下外部環境的動蕩速度比組織適應的速度更快,不斷變化的商業和經濟環境促使組織需要變得更有韌性,使組織在不利的、不穩定的環境仍能確保業務的生存和增長。組織韌性憑借其對于外部環境的預見、準備、反應和適應保證了組織的生存和繁榮發展,成為 VUCA 時代下組織理論和人力資源管理領域中的研究熱點。

韌性概念最早來源于拉丁語Resilere,被定義為一個系統在不改變其主要功能和結構的情況下吸收擾動的緩沖能力,或者被定義為系統經歷不利條件時的積極適應能力和靈活性能力(Holling,1996;Redman和Kinzig,2003)。在組織理論和人力資源管理領域中,組織韌性也被稱作韌性能力或韌性潛力,Lengnick-Hall和Beck(2005)認為組織韌性是一種獨特認知、行為和環境屬性的混合,它提升了組織理解當前情況的能力和應對能力,有韌性的組織能夠感知和應對意料之外的事件和危險,還能夠更好地管理風險。也有學者將組織韌性定義為可以抵抗不利的環境,并對不利的環境給予積極反應的高可靠性組織能力,他們強調的是組織的可靠性而非危機管理(Linnenluecke,2017;Prayag et al,2017),越來越多的證據表明,有韌性的組織具有適應市場變化的能力,更有可能保持相關性并對市場變化做出反應。

第3章 中國情境下社會責任人力資源管理的內涵和維度構建 ........ 61

3.1 問題的提出 ................................... 61

3.2 理論基礎 .................................. 64

3.3 研究設計 ................................ 66

第4章 中國情境下社會責任人力資源管理的量表開發 .................... 91

4.1 問題的提出 ................................... 91

4.2 量表開發思路 ............................. 92

4.3 預試量表編制 ............................... 92

第5章 社會責任人力資源管理對組織韌性的作用機制 .................. 106

5.1 問題的提出 ......................... 106

5.2 理論基礎 ................................... 107

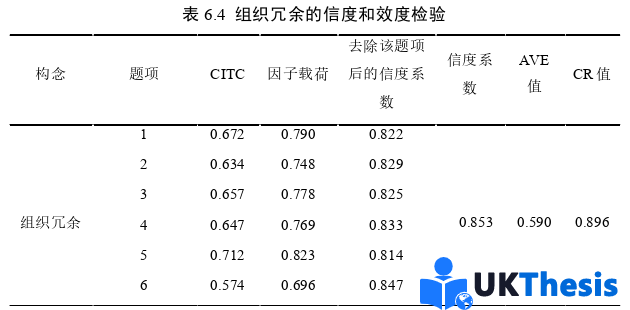

第6章 數據分析與理論檢驗

6.1研究設計

通過之前章節對社會責任人力資源管理、組織韌性、外部社會資本、內部社會資本和組織冗余的文獻綜述,在發現了社會責任人力資源管理等核心概念現有研究的不足之處后,明確了本次研究的問題和思路,構建了社會責任人力資源管理對組織韌性過程產生影響的作用機制與理論模型。本章接下來的內容為將采用定量研究方法來檢驗第五章中提出的研究假設,將設計問卷、測量變量并進行數據控制,為假設檢驗和研究結論的得出提供實證基礎。

6.1.1問卷調研方法

本研究采用問卷調查法進行數據收集。原因如下:第一,問卷調查法是管理學尤其是組織和人力資源管理領域定量研究中最普及的研究方法,是較為經濟的數據收集方法,能夠快速、有效地收集數據,可操作性強,易于得到被調查企業和人員的支持(陳曉萍等,2012)。在調研過程中使用的正式問卷包括了開始的引導語、調查說明和希望調研能夠解決的問題,上述這些要素需要在正式問卷中表達的清晰明了,以便受訪者能夠真正理解調研的內容和目的。此外,問卷的嚴密性和合理性保證有助于調研人員獲得真實的反饋結果,從而幫助后續的數據分析檢驗得出準確的結論。調研問卷采用匿名填寫,這使得受訪者能夠更加真實地表達自己的想法和企業當前所處的實際情況,減少了外部因素的干擾。

第7章 研究結論與展望

7.1總體研究結論

首先,具備滿足員工需求期望的人力資源實踐是組織能夠實現可持續的關鍵,基于客觀性、公正、透明、非歧視和授權等社會責任原則而存在的社會責任人力資源管理有助于為員工、組織和社會創造價值(Albrecht et al,2015;Paauwe和Farndale,2017),作為一種新型的人力資源管理模式,社會責任人力資源管理的內涵有待探討,尤其是在本土情境下,為了探索社會責任人力資源管理的概念內涵和結構維度,本研究采用扎根研究的方法,通過文獻分析和訪談編碼等程序對社會責任人力資源管理進行結構維度的研究,將社會責任人力資源管理分為6個二階范疇以及22個一階范疇的多維概念,包括基于社會責任的選擇與招聘、基于社會責任的培訓與發展、基于社會責任的績效評估、基于社會責任的薪酬與福利、和諧工作氛圍和勞動權益保障,其中基于社會責任的選擇與招聘、培訓與發展、績效評估、薪酬與福利代表了人力資源管理職能與社會責任的戰略匹配,而和諧工作氛圍和勞動權益保障則是代表了人力資源管理實踐過程中的內部責任導向,這些二階范疇對應的一階范疇共同建構了中國情境下社會責任人力資源管理的理論內涵,以及潛在的結構特征。本研究結果增加和豐富了中國本土情境下社會責任人力資源管理的內涵,更加全面立體的闡述了在中國情境下社會責任人力資源管理的職能維度及其具體內涵。

其次,在社會責任人力資源管理量表開發的過程中,本研究基于前文采用扎根研究得到的中國情境下社會責任人力資源管理的6個二階范疇以及22個一階范疇,按照Hinkin(2005)的量表開發模式,通過現有題項和訪談提綱的借鑒、以及相關領域專家學者編寫等方式形成由20個題項構成的6維度自評式中國情境下社會責任人力資源管理測量量表,并在樣本調查的過程中通過量表的有效性檢驗,為組織管理和人力資源領域有關社會責任人力資源管理的理論研究提供了工具支持。

第三,本研究探索和驗證了社會責任人力資源管理與組織韌性之間的內在聯系。在對于組織韌性的研究中,以往文獻中關于組織韌性的研究大多是從經濟和財務等視角進行的,而本文強調了微觀視角下人力資源管理對組織韌性的影響,這項研究進一步證明了想要提升組織韌性不能忽視員工的存在,員工的社會責任活動的參與、員工對于組織的認同感、員工技能的提升、員工間的交流互動與團結都是組織能否具備韌性能力的關鍵。本研究識別和驗證了社會責任人力資源管理與組織韌性之間的內在聯系,從個人層面上來說,社會責任人力資源管理的實施提高了員工的福祉和對社會責任履行的承諾,從組織層面上來說,社會責任人力資源管理提高員工對組織的歸屬感以及員工群體間的和諧關系,對幫助組織克服危機和困難,實現持續發展有積極的貢獻(Dupont et al,2013;Jamali et al,2015),從社會角度說,社會責任人力資源管理的實施能夠激勵員工對于社會責任活動的參與,促進社會福利和環境績效的改善,幫助組織建立與外部利益相關群體的良好關系。通過文獻綜述和先前學者的研究成果證明了社會責任人力資源管理對組織韌性的直接影響以及主效應存在,提出理論假設并使用結構方程建模方法來驗證假設的關系,通過回歸分析與Bootstrap實證檢驗的結果證實了主效應假設,支持了社會責任人力資源管理對組織韌性影響機制的推測,顯示社會責任人力資源管理對組織韌性中的資本韌性、戰略韌性、文化韌性、關系韌性和學習韌性具有正向影響,社會責任人力資源管理可以作為使組織更具韌性能力的有效人力資源管理方式,從危機和干擾事件中恢復過來,研究在探索組織韌性的前因方面取得了一定的進展。

參考文獻(略)