代寫人力資源管理論文參考:家庭農場雇工勞動權益保障對主觀幸福感的影響

本文是一篇人力資源管理論文,本文建議可以針對家庭農場雇主、政府部門、家庭農場雇工這三個群體,分別著手來保障家庭農場雇工的合法勞動權益,構建出符合公平公正原則的和諧勞動關系,進而提升農民幸福感水平。

1緒論

1.1研究背景

黨的二十大明確指出:“全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村(新華網,2022)。”作為關系國計民生的根本大計,“三農”問題依然被擺在了黨和國家發展戰略的突出位置。黨的十九屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,其中提出要不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。2023年全國兩會期間,習總書記在多次“下團組”中也表示:“我們黨工作的出發點和落腳點一定是要以人民日益增長的美好生活需要為根本,將國家的發展成果不斷轉化為人民的生活品質,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感(中央紀委國家監委網,2023)。”根據第七次全國人口調查結果顯示,農村居民有50979萬人,長住農村的人數約是全國人數的三分之一(國家統計局,2021)。我國農民人口數量龐大,農民群體是我國社會的一個重要階層,是實施鄉村振興戰略的重要受益者。關注廣大農民群體幸福感、研究農民群體幸福感提升路徑具有重要意義。

2013年,在中央一號文件中首次提出家庭農場這一概念,家庭農場作為一種新型農業經營主體,對我國農業現代化發展具有顯著影響。2020年9月10日,四川省省委農村工作領導小組在全省推進家庭農場和農民合作社高質量發展現場會上指出:“截止2020年9月,四川省已入庫14.61萬個家庭農場,其中省級示范場(社)共4800余個,國家級示范社483個(四川省農業農村廳官網,2020)”。家庭農場規模化經營的進一步發展,吸納了更多的農業雇工。從2014-2018年對我國家庭農場的監測結果中看出,我國約有6成的家庭農場存在常年雇工的現象,單個農場平均雇傭3-5個常年雇工。郜亮亮等(2020)提出農忙時期家庭農場不可避免會出現用工難題,僅靠常年雇工根本無法完成大量的勞作內容,臨時雇工便成為緩解該問題的重要方式,通常約有9成的農場會選擇這種方式,雇傭臨時工數量單次最高可達9人。家庭農場中勞動力分工,從以家庭為主的勞動形式轉變成以雇工為主、家庭為輔的勞動形式。

1.2研究意義

1.2.1理論意義

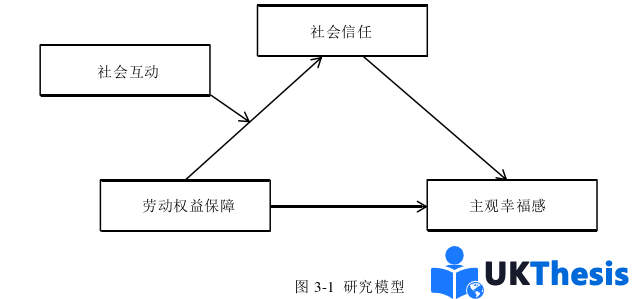

農民幸福感一直備受學界的關注,并產生了豐富的研究成果,例如農民幸福感現狀、提升農民幸福感等研究主題。但是,對勞動權益保障這一前因變量的關注不夠。本文通過探究家庭農場雇工勞動權益保障對主觀幸福感的影響,可以豐富拓展主觀幸福感的研究領域。并且,通過分析社會信任、社會互動在家庭農場雇工勞動權益保障對主觀幸福感影響中的作用,進一步揭示了主觀幸福感的演生機制。

1.2.2實踐意義

家庭農場是一種新型農業經營主體,雖極具特殊性,但也與其他營利性組織一樣,必須具備資金、技術、土地、勞動力。雇工問題作為影響家庭農場未來發展的關鍵因素之一,尤其需要重視,而在其中,影響程度較大的當屬雇工勞動權益問題。因此,本文以四川省西部地區家庭農場雇工(非親緣)為研究樣本,系統揭示家庭農場雇工勞動權益保障的實際情況,探尋其背后的影響機制,并由此提出一定的解決方案。既有利于家庭農場用工管理的規范化,又可以為政府出臺相應政策、立法提供有效依據。

2文獻綜述

2.1主觀幸福感

2.1.1主觀幸福感的界定及測量

在早期階段,主觀幸福感被視為一種滿意程度,是個體對日常生活情況的反饋。每一個人對自身生活好壞和滿意度的綜合評判被稱為主觀幸福感(Veenhoven,1984),簡而言之,就是人們是否對現狀滿意。Diener(1984)雖然同Veenhoven的定義基本一致,但認為主觀幸福感有三個特點:主觀性、總體性和穩定性。對過往研究梳理,主觀幸福感可歸為兩類,第一類強調情感體驗,這是在內部心理和外部環境雙因素的作用下,形成的一種極其繁多且復雜的狀態。Ryff(1995)提出正向的情感體驗是個體在日常生活中發現自身潛力并成功實現理想而獲取的。負向的情感體驗與正向的情感體驗類似,但卻成相反的結果,兩者并不是完全獨立,而是相互共存的。第二類是生活滿意度,屬于一種認知感受,依靠自我認識和感知來判斷當前生活滿意情況(段建華,1996)。還有學者認為主觀幸福感是一種結合體,例如:邢占軍(2011)表示日常生活工作滿意程度、自身情感體驗和實現價值感的有機結合,才反映了主觀幸福感。它是個體在多種客觀因素限制和工作需求價值的影響下,所形成的一種隨自身整體狀態變化而變化的心理感知。考慮到農民會基于自身評價標準來評價現在的生活質量,本文將從生活滿意度角度來界定主觀幸福感:用個人標準對當下現狀是否合意的整體評估。

隨著研究的逐漸深入,學界開發出了多套可供選擇的測量量表。通常情況下,在進行社會調查時,會選取“大致來看,您覺得您幸福嗎?”這個單一題項作為對主觀幸福感的總體測量,參考選項可以分為5級或7級這兩類。而多題目量表主要分為兩個方面進行測量,第一,采用對調查者生活滿意程度的量表,如Neugarten等(1961)設計的生活滿意程度量表、Campbell等人(1976)編制的主觀幸福程度指數量表。第二,從情感體驗方面進行測量的量表,如Bradbury(1969)編制的情感平衡量表。

2.2勞動權益保障

2.2.1勞動權益保障界定與測量

勞動權益在《勞動法》中有所提及,但在學術界的相關研究中,對其涵蓋范圍卻未統一口徑。楊帆和匡敏(2015)表示勞動權益保障往往不能只從一個角度描述,而是多內容的組合,涵蓋有約定內容形式、勞動工資收入、日常休息休假、超時工作費用、工作過程安全等。其基本內容包括保險、休假、工作時長、勞動收入、工作環境、勞動合同、工作風險、維權投訴、勞動協商等(劉林平等,2011)。黃曉燕(2014)則選擇劃分為三類:工作安全防護、工資待遇和自身權益維護。也有學者試圖把勞動權益劃分為工資拖欠、高風險工作、環境影響健康和未購買保險(養老保險)四個指標,從收入保障程度、勞動安全性、勞動環境情況和勞動福利分配方面來反映勞動者權益的具體情況(欒卉和關信平,2017)。

不同學者在選擇測量勞動權益的指標上,也有所差異。王健俊(2018)衡量農民工權益保障的標準,一是農民工生命財產權益保障情況,是否有遭到毆打、罰站罰跪、拘禁、搜查私人物品等其中某一行為。二是其他勞動權益保障情況,是否有出現“拖欠工資”、“工作環境危險”、“額外工作”、“未支付加班補償費”、“工傷”、“就業歧視”、“未簽訂勞動合同”、“未購買保險”等其中某一行為。楊帆、匡敏(2016)選擇“根據《勞動法》發放加班工資的情況”和“員工享受帶薪假期情況”作為兩個核心指標。謝勇(2008)將勞動權益的考察標準設置為“勞動合同有無簽訂”、“工資有無拖欠”、“工作是否安全”和“每日工作時間”。周宗社(2015)則把每周上班時長以及擁有城鎮醫保的情況作為勞動權益考察指標。

3 理論基礎、假設提出及模型構建 .......................... 14

3.1 理論基礎 ................................ 14

3.1.1 社會公平理論 ................................... 14

3.1.2 社會支持理論 ..................................... 15

4 研究設計 ...................................... 19

4.1 問卷設計 .......................... 19

4.1.1 勞動權益保障量表 .............................. 19

4.1.2 主觀幸福感量表 ........................................ 19

5 數據分析 ..................................... 21

5.1 描述性統計分析 .............................. 21

5.1.1 樣本分析 ..................................... 21

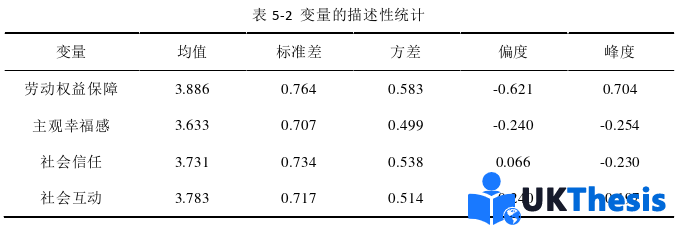

5.1.2 變量分析 ....................................... 23

6討論與對策建議

6.1討論

6.1.1勞動權益保障與主觀幸福感

從本次調查中了解到,家庭農場雇工對勞動權益的訴求單純的只是要求實現基本勞動權益。王克強等(2021)表示在我國解決溫飽問題后,農民逐漸開始重視收入的提升。雇工關注能否按時拿到工資,畢竟經濟基礎是雇工獲取幸福生活的基本保障。從表5-1可以看出,家庭農場雇工主要是41-50歲的農民,這個年紀正處在上有老下有小的階段,作為家庭主要勞動力之一,在選擇工作時,也十分注重安全問題,關心雇主是否會提供一定的防護措施來保障自己工作期間的安全問題(劉靖等,2013),以及在受傷之后是否會有工傷保險來承擔相應的醫療費用(鄭尚元,2020)。因此,提升勞動權益保障在一定程度上改善了民生、提高了家庭農場雇工主觀幸福感。

6.1.2勞動權益保障與社會信任

從上表5-1可以看出,家庭農場雇工的受教育程度普遍較低,當他們在工作過程中,權益受到侵害時,就難以通過有利途徑來維護自身的合法權益,并且也沒有相關的政策去保護他們的權益,這都導致了雇工對社會公平公正的懷疑,而社會公平公正恰恰是產生社會信任的前提條件(朱薈,2022)。在家庭農場雇工勞動權益保障方面,親戚、鄰居、工友、政府工作人員等要充分發揮主體作用,日常交往過程中主動告知農民群體勞動權益保障問題,帶動其學習關于維護自身勞動權益的相關政策知識,讓農民真切地感受到交往群體是在為自己著想,從而加強對親戚、鄰居、工友等的信任。

7局限與展望

7.2未來展望 基于本次研究的局限性,對未來相關研究的方向作出以下展望:

首先,問卷設計中可以嘗試選用客觀指標來測量勞動權益保障這一變量。

其次,研究方法的選擇應適當多樣化,未來研究可以嘗試增加其他研究方法,將多種方法相結合,使得研究結論更具說服力。

最后,在進行抽樣時,可以嘗試選擇采用分層抽樣與隨機抽樣相結合的方式,使得數據的隨機性更強。

參考文獻(略)